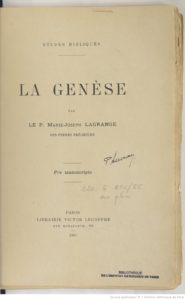

L’Évangile selon saint Luc par fr. Marie-Joseph Lagrange o.p.

L’Évangile selon saint Luc par fr. Marie-Joseph Lagrange o.p.

Extrait de Comment lire la Sainte Écriture ?

paru dans La Vie dominicaine

Saint-Maximin (Var) Juin-Décembre 1936

Pendant que Pierre annonçait l’Évangile à Rome surtout aux juifs qui y étaient très nombreux, Paul, au moment où il s’apprêtait à anéantir le christianisme naissant à Damas, fût éclairé par Jésus-Christ en personne, converti, destiné à convertir ses coreligionnaires, et plus encore les païens. Antioche était alors la reine de la Syrie, l’intermédiaire du commerce entre l’Orient indépendant de Rome et le grand empire gréco-latin. Elle était aussi le principal foyer de la culture grecque après Athènes et Alexandrie. C’est là que les disciples de Jésus furent nommés Chrétiens. Ces nouveaux convertis se souciaient peu des origines juives de l’Évangile : elles eussent été plutôt un obstacle. Ce qu’attendaient les âmes religieuses, mal satisfaites de religions impures, même sous leur forme la plus élevée, c’était un Sauveur, qui leur accordât le pardon de leurs péchés, qui les aidât à pratiquer une vie meilleure. Les juifs leur avaient offert de les initier à leur Loi, mais à la condition d’être incorporés au judaïsme. Ils comprenaient mal que le Dieu créateur du monde n’eût pas disposé en faveur de tous les hommes une religion universelle, embrassant toutes les nations, demeurées libres de rester ce qu’elles étaient dans l’ordre humain.

C’est précisément ce que prêchait Paul, qu’il n’y avait plus ni juifs, ni Grecs, mais seulement des fidèles du Christ, associés par la foi à sa mort et à sa résurrection. Ajoutons que l’élite intellectuelle de ces convertis avait été formée dans le culte des Bonnes-Lettres. Plus le thème du discours était élevé, plus sa composition devait être ordonnée, chaque genre suivant ses règles. Déjà on avait inauguré le genre de la biographie des hommes célèbres. Athènes, et plus encore Rome, avaient le culte de ces grands esprits ou de ces grands capitaines qui avaient inauguré de nouveaux systèmes de philosophie ou de religion, qui avaient défendu et agrandi la patrie. Si Jésus n’avait pas régné par les armes, sa pensée avait inauguré des rapports nouveaux entre Dieu et les hommes, entre tous les membres de l’humanité. Il avait donc droit à une biographie plus conforme au genre historique que la polémique de Matthieu ou les traits épars recueillis par Marc d’après la prédication de Pierre. Précisément, Paul avait parmi ses compagnons un médecin qui probablement s’était attaché à lui pour le soigner et avait été associé à son activité apostolique. Sorti de la gentilité avec une culture déjà complète, il se proposa d’adresser à un homme distingué, comme c’était l’usage, une esquisse de la vie de Jésus-Christ qui fixât par écrit ce que savaient pour en avoir été témoins, les premiers apôtres. Sous leur patronage, les chrétiens de l’avenir pourraient garantir la vérité des faits, à peu près dans l’ordre où ils s’étaient passés.

On voit quel programme s’imposait au médecin Luc. Il n’avait pas à exposer la doctrine particulière de Paul postérieure à la prédication de Jésus. Il n’avait pas non plus à rechercher toutes les influences sous lesquelles s’était formée la pensée et la vie religieuse du Christ, puisque, Fils de Dieu incarné, il tenait d’en haut les dons propres à son ministère. Mais la nouveauté même de son enseignement devait mieux paraître en le comparant à celui de ses adversaires ; sa vie devait mettre en scène dans une certaine mesure les Pharisiens et les Sadducéens, Hérode la principale figure d’un petit état, et ses successeurs. Cependant, comme l’Évangile s’adresse à toute la terre habitée, c’est-à-dire avant tout à l’empire romain, Luc élargit le cadre palestinien et rattache l’origine de l’Évangile aux destinées de l’empire. Avec une hardiesse inouïe, il met au-dessus d’Auguste, tant de fois salué bienfaiteur du genre humain, l’enfant né dans une étable comme le véritable Sauveur. Sa généalogie ne remonte pas seulement à Abraham, elle commence à Adam, le premier père, sorti des mains de Dieu.

À lire saint Matthieu, le Christ était venu pour accomplir la promesse faite par Dieu à Israël. Les Gentils ne pouvaient alléguer ce titre, en quelque sorte légal. Pourquoi donc le Messie des juifs, le Christ, était-il venu les chercher ? Au titre de sa miséricorde pour les pécheurs. De là, dans le troisième évangile, tant de traits où les anciens pères dans leurs homélies, ont vu des appels de la bonté divine, devenue dans l’homme-Dieu une véritable compassion, une souffrance du cœur envers la misère physique et surtout morale. Rappelez-vous Jésus consolant la veuve de Naïm : Ne pleurez pas ! Voyez la pécheresse en larmes à ses pieds, et Lui récompensant ce grand amour par le pardon. Lisez et relisez la navrante aventure du fils prodigue, où éclate la joie du Père qui recouvre son enfant, en face de la froideur du fils aîné, qui n’a jamais eu rien à se faire pardonner, ne se doutant pas que cette protestation contre la miséricorde est une grave offense.

Les Gentils, même l’austère romain saint Grégoire, ne pouvait lire ces histoires sans pleurer, parce que dans le coupable que poursuivait Jésus de son amour, ils croyaient reconnaître leur monde à eux, cette gentilité qui avait vécu sans Loi religieuse, et qui n’avait qu’à croire à un amour éternel pour obtenir son salut.

Naturellement Luc, en quête de témoignages assurés, ne pouvait négliger celui de Pierre, déjà fixé par saint Marc, et il s’est servi du second évangile. Mais sa fidélité envers cette source de premier ordre nous garantit qu’il n’a pas été moins prudent, et, comme on dit aujourd’hui, moins critique dans ses enquêtes auprès des autres, de ceux qui ont tout vu dès le commencement et ont été les ministres de la parole.

Dès le commencement ! Quel témoin a connu le commencement de l’Évangile dont Jésus-Christ était le sujet ? Une seule personne, Marie sa mère, dont Dieu a voulu avoir le consentement, avant de réaliser l’œuvre de la bonne nouvelle. Et lorsque Luc souligne par deux fois[1] que Marie conservait dans son cœur tout cela, paroles et faits, selon le sens compréhensif du terme hébreu, n’est-ce pas une manière délicate de nous dire qu’il reproduit les confidences de Marie, peut-être déjà écrites par un très ancien ami parmi les âmes choisies de Nazareth ou de l’entourage de Zacharie.

C’est donc à saint Luc, et, par lui à Marie, que les âmes dominicaines doivent les cinq mystères joyeux qu’elles s’attachent à contempler. Une fois entrées en  communication avec cet écrivain si éclairé sur ces mystères elles reconnaîtront dans le troisième évangile les mêmes touches émues et délicates qui attendrissent le cœur et le remplissent d’une immense espérance dans son Sauveur.

communication avec cet écrivain si éclairé sur ces mystères elles reconnaîtront dans le troisième évangile les mêmes touches émues et délicates qui attendrissent le cœur et le remplissent d’une immense espérance dans son Sauveur.

Et certes voilà un fruit bien suffisant de la lecture de ces pages qui ont leur source dans une âme vierge. Faut-il ajouter, non pour satisfaire le simple goût littéraire exprimé par Renan, qui jugeait ce petit livre exquis, mais pour mieux comprendre sa place dans le chariot sacré des Quatre, que Luc a résolu de la façon la plus heureuse le problème de faire comprendre et goûter aux Grecs une histoire juive, sans altérer en rien son inviolable vérité ? Selon un canon d’élégance reçu chez les partisans des Attiques, il n’entre pas dans des détails qui paraissent superflus, peu dignes de la grande histoire. Il a donc suivi Marc en l’abrégeant, en prêtant quelque élégance aux tournures de ce paysan illettré. Quand un trait était trop propre à la Palestine, il a quelque peu transformé l’image. On ne voit pas chez lui un torrent dévastateur amené par une simple pluie[2], c’est un fleuve qui déborde. Les toits rustiques de Galilée faits de terre tassée[3] sont par Luc, ornés de tuiles. Bien d’autres traits sont caractéristiques par l’exclusion de certains mots, moins goûtés, moins élégants. Luc n’affecte pas, comme plus tard Victor Hugo, de mettre sur le même rang les termes nobles et les termes roturiers.

Amusez-vous, si vous en avez le goût, à poursuivre ces minuties : vous en retirerez du moins ce résultat de vous convaincre de la solidité du fond, garantie parce que les changements ne portent pas sur le sens, tel que Marc, par exemple, l’avait fait ressortir sous une forme plus vulgaire, probablement plus primitive, même s’il s’agit des paroles de Jésus. Le Maître mesurait avec une condescendance délicate son enseignement à la capacité de ses auditeurs. Son évangéliste a eu la même indulgence pour des goûts plus délicats.

Les trois premiers évangiles annonçaient clairement, de la part de Jésus, et avant que sa génération eût disparu, la ruine de Jérusalem et du Temple. Ce n’est pas, comme les juifs d’aujourd’hui se complaisent à le dire, que leurs ancêtres aient été chassés de leur pays. L’accès de Jérusalem seul leur fût interdit ; le culte du Dieu d’Israël au mont Sion n’existait plus, en attendant qu’il fût remplacé par celui de Jupiter Capitolin. Une saine critique affirme que les trois premiers évangiles sont antérieurs à cet événement capital, car nulle part ils ne font gloire au Christ de sa prophétie accomplie ; elle est plutôt enveloppée dans la perspective de la fin du monde. Cette perspective flottante est l’une des énigmes les plus difficiles que vous rencontrerez en lisant l’Évangile : elle est cependant la preuve la plus solide que les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc sont antérieurs aux faits et émanent par conséquent de la génération à laquelle a appartenu Jésus.

mj-lagrange.org

[1] Lc 2,19 ; 2,51.

[2] Mt 7, 25 ; Luc 6, 49.

[3] Mc 2, 4 ; Luc 5, 19.

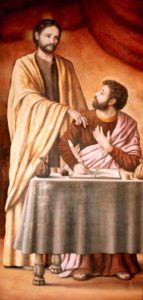

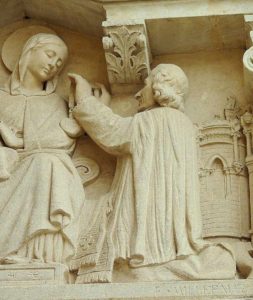

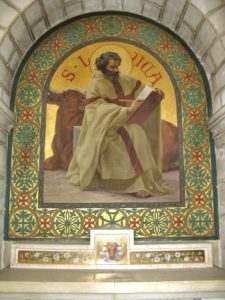

Illustration : Saint Luc. Basilique St-Étienne à Jérusalem par Joseph Aubert (1843-1924).

21 septembre 2021

Et Jésus, s’éloignant de là, vit un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu. Et il lui dit : « Suis-moi ! » (Matthieu 9, 9-13).

Il a fallu l’humilité reconnaissante du premier évangéliste – et cela est bien près d’être une signature – pour donner ici à Lévi le nom de Matthieu, en ajoutant dans le catalogue officiel des apôtres sa qualité de publicain. Que le même homme ait porté deux noms, cela est rendu vraisemblable par un usage assez courant. Mais qu’il donc difficile même aux chrétiens de comprendre que l’appel de Jésus est le plus noble de tous les titres.

Donc, Jésus, passant au bord du lac, aperçut Lévi, fils d’Alphée, faisant son office de publicain. Il lui dit : « Suis-moi ». L’homme se lève et le suit. Il suit Jésus, et son obéissance est joyeuse.

(Marie-Joseph Lagrange op. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 154.)

19 septembre 2021

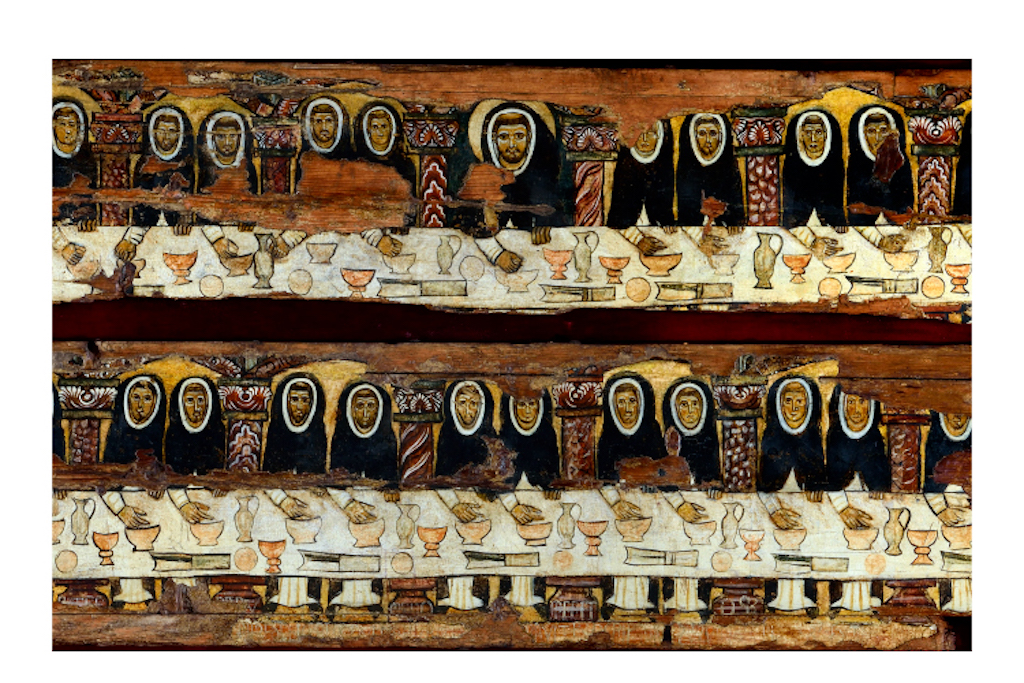

Et s’étant assis, il (Jésus) appela les Douze et il leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » (Marc 9, 35)

Dans son ouvrage L’Évangile selon saint Marc (1911) le P. Lagrange écrit : Jésus s’assied, moins comme docteur que parce qu’on a marché. Il a posé la question en rentrant, à ceux qui étaient les plus proches. Peut-être qu’un groupe seulement avait pris part à la discussion, mais la leçon convient aux Douze. Il ne s’étonne pas de la préoccupation des disciples, et ne conteste pas le principe de la hiérarchie, mais il insinue l’esprit nouveau qui doit animer les chefs. […] La pensée de Jésus revêt une forme un peu paradoxale. Vous voulez être le premier ? soyez donc le serviteur de tous… ce qui veut dire : plutôt que de viser aux honneurs, allez aux fonctions humbles et charitables. L’ambition se colore du désir d’être utile ? soyez donc utiles en vous faisant les serviteurs de tous, ambition légitime, et parfaitement pure si vous cherchez la dernière place.

Dans son ouvrage L’Évangile selon saint Marc (1911) le P. Lagrange écrit : Jésus s’assied, moins comme docteur que parce qu’on a marché. Il a posé la question en rentrant, à ceux qui étaient les plus proches. Peut-être qu’un groupe seulement avait pris part à la discussion, mais la leçon convient aux Douze. Il ne s’étonne pas de la préoccupation des disciples, et ne conteste pas le principe de la hiérarchie, mais il insinue l’esprit nouveau qui doit animer les chefs. […] La pensée de Jésus revêt une forme un peu paradoxale. Vous voulez être le premier ? soyez donc le serviteur de tous… ce qui veut dire : plutôt que de viser aux honneurs, allez aux fonctions humbles et charitables. L’ambition se colore du désir d’être utile ? soyez donc utiles en vous faisant les serviteurs de tous, ambition légitime, et parfaitement pure si vous cherchez la dernière place.

Bienheureuse Vierge Marie

« Ô bienheureuse Mère, donnez-moi, je vous prie, un humble sentiment de moi-même, plus d’amour de Dieu : j garderai le silence et parlerai, mais, avec vous et Jésus. »

(Marie-Joseph Lagrange o.p. Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 173.)

15 septembre 2021

Notre Dame des Douleurs

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jean 19, 26-27)

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jean 19, 26-27)

Le terme de « femme » peut nous choquer mais le père Lagrange le situe dans le contexte de la culture juive :

Ce terme de femme sonne plus doucement aux oreilles d’un Oriental qu’aux nôtres. Et Jésus, se séparant de sa mère, ne veut plus lui donner ce nom très doux. Cela aussi fait partie de son sacrifice. Sa pensée est de la confier à celui qu’il aime le mieux, par qui elle sera le mieux comprise quand elle parlera de son vrai fils. Étant très jeune, son affection sera à la fois plus respectueuse et plus tendre. Il devra donc la regarder vraiment comme sa mère : « Voilà ta mère ». Et depuis ce moment le disciple la prit chez lui. Quelle union entre eux fut créée par cette parole et par ce souvenir ! tous les chrétiens, devenus frères de Jésus par le baptême, sont donc aussi fils de Marie. Ils s’approchent de la croix, s’entendent dire cette parole : « Voilà votre Mère ! » Et ils savent, et ils éprouvent que Marie les traite vraiment comme des fils.

(Le père Lagrange et la Vierge Marie. Méditations des mystères du rosaire par Fr. Manuel Rivero op, p. 116, et L’Évangile de Jésus Christ avec la Synopse évangélique par Marie-Joseph Lagrange op, p. 626.)

Illustration : La Vierge Marie et saint Jean au pied de la Croix (1520) par Jacob Cornelisz van Oostsanen.

14 septembre 2021

La Croix glorieuse

« De de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. » (Jean 3, 14-15)

![]() Dans son évangile selon saint Jean, Lecoffre, 1936, le père Lagrange développe ainsi ces deux phrases :

Dans son évangile selon saint Jean, Lecoffre, 1936, le père Lagrange développe ainsi ces deux phrases :

L’allusion au serpent d’airain est très claire, et Jean n’emploie jamais ce mot que pour signifier l’exaltation de la Passion. […] Il est possible cependant qu’il ait choisi ce mot à cause de son sens d’exalter – non parce que l’exaltation du Christ a suivi sa passion, car la gloire n’est pas ici dans la perspective – mais parce que la Croix était déjà pour Jésus une exaltation ; il y devait être élevé comme sauveur, afin que chacun puisse élever aussi les yeux vers lui par la foi. […] En effet les Hébreux qui se tournaient vers le serpent n’étaient pas guéris par lui, mais par Dieu (Sg 16,7), tandis qu’ici la foi devra procurer en lui la vie éternelle. Tout cela est encore au futur, c’est un décret divin qui ne manquera pas d’être exécuté ; la pensée de Jean est clairement de placer le verset 14 dans la bouche de Jésus. La transition se fait au verset 15, complément logique du précédent, mais qui introduit le but de l’évangéliste (20, 31). Il faut reconnaître que la transition est presque imperceptible, étant ménagée par le « Fils de l’homme », désignation qui n’étonne pas de la part de Jésus, mais qui est posée à la troisième personne. Il semble donc que la contemplation où l’évangéliste allait entrer ait déjà influé sur les expressions du verset 15.

[…] Avec Nicodème on dirait presque qu’il se met en frais pour le convaincre. Il expose à ce maître le caractère spirituel de sa doctrine, il lui laisse entrevoir sa mission, sa passion comme source de grâce ; il ne dédaigne pas de prendre un point d’appui sur l’Ancien Testament en citant le serpent d’airain, figure du salut. Tout cela se heurte à la résistance passive du docteur. Il est donc bien le type du judaïsme érudit de Jérusalem. Le type, non le pur symbole, car rien n’autorise à douter de son individualité, pas plus que celle des apôtres, qui sont aussi des types de Galiléens ardents et prompts.

Illustration : Exaltation de la Sainte Croix (icône, détails)

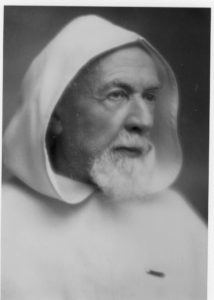

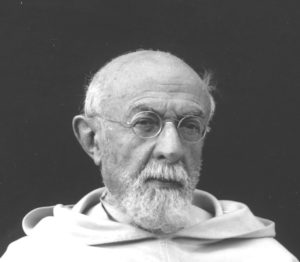

Malgré nos soucis, non, nous ne l’oublions ce jour-anniversaire où nous prions ensemble, avec fr. Manuel Rivero, pour la prochaine glorification du serviteur de Dieu Marie-Joseph Lagrange o.p.

Confions au Seigneur et à Marie Immaculée par l’intercession du P. Lagrange toutes les intentions que nous portons dans notre cœur.

7 septembre 2021

Chers frères et soeurs

Voici le dernier bulletin de santé du fr. Timothy. Faites circuler largement et continuez à demander que l’on prie pour lui par l’intercession du P. Lagrange.

- Jean Jacques, op

Bulletin de santé du 7 septembre 2021

Chers tous,

Je viens de rentrer de ma visite à Timothy à l’hôpital. Ayant vu une série de médecins (docteurs, physiothérapeutes, infirmières) à mon arrivée, il était assez fatigué, mais souriant et alerte.

Je viens de rentrer de ma visite à Timothy à l’hôpital. Ayant vu une série de médecins (docteurs, physiothérapeutes, infirmières) à mon arrivée, il était assez fatigué, mais souriant et alerte.

Après le récent revers considérable (une infection), les médecins se sentent à nouveau prêts, bien qu’avec beaucoup de prudence, à commencer à essayer de faire avaler dans les prochains jours. Aujourd’hui, il sirote de l’eau ; demain, si tout va bien, il boira un autre liquide clair, comme un café noir. Il fera de bons progrès s’il peut prendre de la purée d’ici le week-end. Si tout continue à se dérouler comme prévu jusqu’au début de la semaine prochaine, cela remettrait Timothy en vue d’un retour à la maison. Mais les médecins ne peuvent pas prendre le risque d’une nouvelle infection, et rien ne garantit qu’il n’y aura pas d’autres retards.

Timothy demande donc cette fois-ci des prières pour que la trajectoire de la déglutition puisse se poursuivre sans être entravée par d’autres infections gênantes.

Avec tous mes vœux,

Fr. Bede, op, infirmier à Blackfriars

Jean Jacques Pérennès, op

Directeur

École biblique et archéologique française de Jérusalem

83-85, Nablus Road (Derekh Shekhem)

POB 19053

Jérusalem 9119001

Par fr. Manuel Rivero o.p.

Photos : fr. Timothy et P. Lagrange

1er septembre 2021

News from Oxford! Timothy himself has written this message to all those following his progress.

« I am really grateful to my brethren for keeping you informed about how things have gone but after more than two weeks I thought it might be good to send a brief word myself.

« The operation has gone well. The medical staff are wonderful. I hope to be able to come home fairly soon, but it all depends upon being able to begin to eat safely. So it would be wonderful if you could pray for this especially now. All my nutrition still comes down a tube down my neck.

[…]

« I have not tasted food or drink (bar a wildly exhilarating gulp of apple juice) since I arrived here. The most exciting sensory moments of the day are the feel of hot water when I wash my hands, and the slightly alcoholic hint of the hand sanitiser! I might become addicted.

« With my love and thanks for your prayers, of gratitude that all has gone well so far, and that I might begin to eat!

« Timothy »

Par fr. Manuel Rivero o.p.