Écho de notre page Facebook : mars 2016

31 mars 2016

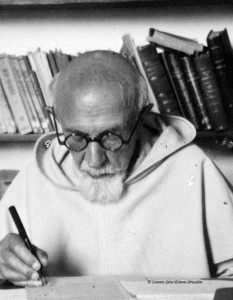

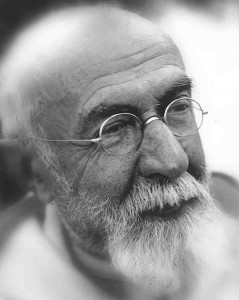

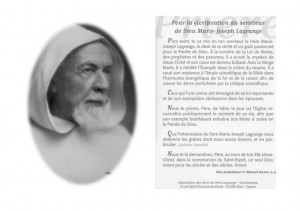

Le Père Lagrange, un grand exégète du début du XXe siècle, dont on a mis en route le processus de canonisation, note dans son Journal spirituel : « Il faut aimer toutes les personnes, sans distinction, les amis et les ennemis, les sages et les sots : tous ont été arrosé du sang de Jésus-Christ ». Mais le Père Lagrange est conscient de la difficulté d’être disciple et de témoigner de sa foi et d’amener les gens à Dieu. Toujours dans son Journal spirituel, il notait un jour : « Le grand défaut de Dieu pour nous, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, c’est qu’il est caché ». Mais le Père Lagrange ajoute quelque chose : « Le grand défaut de Dieu pour nous, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, c’est qu’il est caché; aussi a-t-il ménagé notre faiblesse en se révélant dans ses saints ».

Jésus envoie ses disciples dans le monde pour annoncer à tous les hommes une Bonne Nouvelle. Et les disciples sont remplis de lacunes et de défauts. Que faire? C’est le Père Lagrange encore qui note dans son Journal spirituel : « Il me semble que l’honneur de notre Église exige quand même qu’elle poursuive le retranchement de tout ce qui est faux en elle »… « Nous naissons fragiles. Nous mourrons fragiles. Nous vivons avec nos fragilités » : c’est Jean Vanier qui disait cela.

Nous vivons avec nos fragilités. Saint Paul aussi avait conscience de ses fragilités et de la fragilité aussi du Dieu qu’il annonçait : « Nous prêchons un Messie crucifié ». Qui peut s’intéresser à un condamné crucifié? Et en même temps et malgré cela, ce n’est que par la vie, la Passion et la résurrection du Seigneur Jésus qu’on peut affirmer que Dieu est, en lui-même, amour éternel et trinitaire.

Extrait de l’homélie du dimanche 12 juillet 2015. Abbaye Saint-Paul de Wisques.

27 mars 2016

La vraie fête de Pâque des chrétiens par le P. Lagrange. Extrait de L’Évangile de Jésus Christ.

Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, lui-même se tint au milieu d’eux. Et il leur dit : « Paix à vous ! » Stupéfaits et saisis de crainte, il leur semblait contempler un esprit. Et il leur dit : « De quoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi des incertitudes s’élèvent-elles en vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds : oui, c’est bien moi. Touchez-moi ; et rendez-vous compte qu’un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils étaient encore incrédules à force de joie et dans l’étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Et ils lui donnèrent un peu de poisson grillé ; et il le prit et en mangea en leur présence (Luc 24, 36-42).

Au soir donc, ce jour-là – le premier de la semaine – et les portes de la maison où étaient les disciples étant fermées – à cause de la peur que les Juifs leur inspiraient – Jésus vint et se tint au milieu. Et il leur dit : « Paix à vous ! » Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc de voir le Seigneur. Il leur dit donc de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant dit cela, il souffla sur eux, et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jean 20, 19-23).

Cette grande journée de la Résurrection touchait à son terme. Elle ne s’acheva pas sans que Jésus se manifestât à ce groupe fidèle, désormais impatient de rassasier ses regards de sa présence. Et cependant, lorsqu’on le vit soudain au milieu de tous sans que personne eût heurté aux portes, fermées par crainte des Juifs, le premier mouvement fut d’une terreur sacrée. On reconnaissait Jésus, mais on croyait voir un esprit. Le Christ leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Paix à vous. » Et il leur montra ses mains et ses pieds, qui avaient été cloués, son côté, percé de la lance. Saint Luc, qui était médecin, bon psychologue et sachant le prix des constatations matérielles, ajoute que l’excès de la joie troublait leur conviction, sans doute parce qu’ils craignaient de prendre leurs désirs pour des réalités. Le Christ savait tout cela avant lui, et pour ramener les siens à un sens rassis par la plus familière des réalités, il leur demanda s’ils avaient quelque chose à lui donner à manger ; puis il consomma devant eux un peu de poisson rôti. Non qu’il ait été ramené à la vie quotidienne végétative, mais seulement pour prouver la réalité de sa résurrection.

Ainsi pleinement convaincus, revenus à eux, attendant de leur Maître une parole nouvelle, ils entendirent de nouveau : « Paix à vous. » Et cette fois la paix était reconquise. Alors c’est la mission, le commandement auguste qui leur ouvre le monde : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce n’est point encore la grande manifestation de l’Esprit qu’il leur avait promise au soir de la Cène – elle viendra à son heure –, mais dès ce moment, aussitôt après sa résurrection, il les constitue en un gouvernement spirituel. Ils ont désormais pouvoir sur les âmes, et ce pouvoir s’exercera spécialement ou par le pardon des péchés, accordé sans doute au Nom de Dieu, ou bien par un refus de pardonner qui ne peut dépendre que des mauvaises dispositions du pécheur, car au repentir sincère Dieu pardonne toujours. Les dispensateurs de cette grâce seront juge des cas, ils devront donc les connaître. C’est donc aussi avec raison que l’Église a vu dans ce geste et dans ces paroles mémorables l’institution du sacrement de pénitence.

Jésus ressuscité ne devait plus vivre avec ses disciples comme autrefois. Les apparitions étaient un fait exceptionnel ; ni saint Jean, ni cette fois saint Luc n’eurent besoin de dire qu’il disparut après cette manifestation du dimanche de la Résurrection. Cette grande journée est devenue la vraie fête de Pâque des chrétiens.

Christ est ressuscité, Christ est vivant au milieu de nous, Alleluia !

20 mars 2016

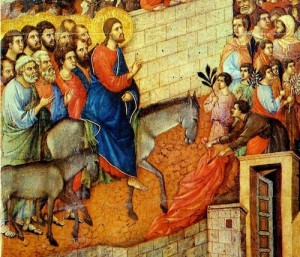

Dimanche des Rameaux. Entrée messianique de Jésus à Jérusalem

Le dessein de Jésus était d’accomplir une prophétie bien connue du prophète Zacharie (9, 9), que saint Matthieu a introduite par quelques mots d’Isaïe, pour atténuer l’impression de triomphe qui hantait l’esprit du voyant. Au lieu de dire : « Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d’allégresse, fille de Jérusalem ! » saint Matthieu, sachant bien que les images grandioses des prophètes valent surtout pour leur portée spirituelle, et songeant à l’hostilité sourde qui animait les chefs de la fille de Sion, ne les invite pas à tressaillir d’allégresse, mais écrit seulement : « dites à la fille de Sion », formule plus modeste d’Isaïe (62, 11). Zacharie disait encore : « Voici que ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, petit des ânesses. » Saint Matthieu retranche encore ce qui est trop glorieux. Il reste seulement que le roi est doux, et monté sur un âne.

C’était donc une entrée messianique à laquelle Jésus se prêtait, lui qui avait toujours refusé de se laisser nommer Messie, si ce n’est en secret, par les plus fidèles. Mais le moment était venu, où il allait confesser devant le Sanhédrin qu’il était bien le Messie. Il admit donc la foule à le saluer comme tel. Il voulu aussi que ce fût dans une pompe si modeste qu’elle ne portât pas ombrage aux Romains, et n’eût rien de tapageur ni de révolutionnaire. […] Jésus cependant agréait ces humbles hommages, lui le roi humble et doux. Ces braves gens faisaient ce qu’ils pouvaient. Les plus favorisés placèrent leurs manteaux sur l’ânon pour servir de selle, d’autres jetaient les leurs sur le chemin. Ils coupaient de la verdure dans les champs et en jonchaient le sol, gardant les branches de palmiers pour les porter à la main. Ils entouraient Jésus, les uns courant en avant, les autres suivant sa monture, et tous criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, de notre père David ! Hosanna dans les hauteurs » (Matthieu 11, 9 s.). Hosanna, c’est-à-dire « Sauve donc ! », était une acclamation consacrée par l’usage dans les processions. On saluait donc le Fils de David, le roi d’Israël, le Messie tant désiré (Père Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ).

19 mars 2016

« Ô glorieux et très bon saint Joseph, je suis honteux de vous invoquer si peu souvent. Du moins, très indulgent Père nourricier de Jésus, daignez présenter à votre Épouse Immaculée les misérables prières que je lui adresse, et les faire agréer d’elle. En la priant, j’ai toujours recours à vous qu’elle m’a donné pour patron » (Père Lagrange dans son Journal spirituel).

15 mars 2016

Il y a péril à méconnaître l’envoyé de Dieu (Jean 8, 23).

Le plus grand nombre des Juifs ne voulut pas comprendre. Il y en avait cependant parmi eux plusieurs qu’animait un désir sincère de suivre la voie tracée par Dieu. Ce sont sans doute ceux-là que Jésus poursuit d’un dernier appel : « Quand vous aurez dressé en haut le Fils de l’homme, alors vous comprendrez qui je suis. » Ces hommes de bonne volonté ne devaient pas mourir dans leur péché. Frappés d’un ton si noble dans ce Fils de l’homme, si humblement attaché à faire la volonté de son Père, ils crurent en lui (Père Lagrange, « Jésus méconnu par les fils d’Abraham » dans L’Évangile de Jésus Christ).

10 mars 2016

« Ô Jésus, donnez-moi votre amour ; je n’ai rien à faire que vous aimer, oublier le reste et vous trouver ! » (Père Lagrange, Journal spirituel.)

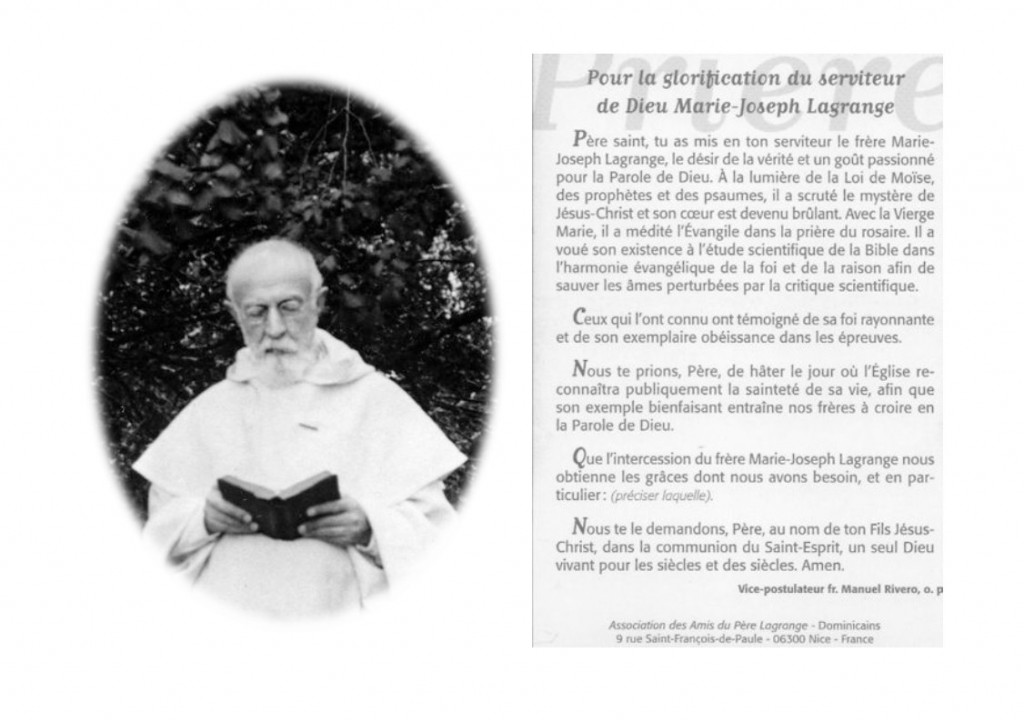

Comme chaque 10 du mois, nous sommes en communion de prières avec frère Manuel Rivero qui célèbre la messe de ce jour aux intentions des amis du père Lagrange et pour la prochaine béatification de cette grande figure spirituelle.

http://www.mj-lagrange.org/?page_id=35

5 mars

« Ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie ; et il était perdu, et il est retrouvé ! » (Luc 11, 32.)

Jésus n’a pas expliqué cette parabole. Elle n’en avait pas besoin. Le fils prodigue est le pécheur ; son père est Dieu, le Père des miséricordes. Le fils aîné ressemble quelque peu à ces Pharisiens qui murmuraient de l’indulgence du Sauveur pour les publicains et les pécheurs, mais son intimité avec son père, quoiqu’il n’en sentît pas le prix, en fait plutôt le type des justes qui servent loyalement le Seigneur, s’arrêtant trop à cette idée du service. Dieu les invite à plus d’épanchements envers lui et d’indulgence pour les autres. La miséricorde, comme tous les attributs de Dieu, surpasse infiniment notre entendement ; mais, si elle nous est devenue si douce au cœur, c’est du jour où la parabole de l’enfant prodigue a été prononcée (Père Lagrange. L’Évangile de Jésus-Christ).

Religions dans le monde gréco-romain-Julien l’Apostat, prédicateur de retraites sacerdotales par Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs

Écho de notre page Facebook : février 2016

29 février 2016

La révélation contient donc un enseignement qui fait connaître à l’homme le nouveau but qui lui est assigné. Or, précisément parce que cette connaissance dépasse la raison, et donc ne s’impose pas à elle par sa propre clarté, si ce n’est chez la personne qui reçoit la lumière divine, Dieu confirmera cet enseignement par des signes extérieurs ; pour que ce signe fasse impression et soit du même ordre que l’enseignement qu’il est destiné à confirmer, il sortira du cours ordinaire des choses, tantôt par son importance et par l’impression que des circonstances sagement groupées font sur les esprits, tantôt par le miracle proprement dit. Cette Providence spéciale de Dieu, ces révélations, ces miracles ne peuvent être perçus de tous. Dieu a jugé bon qu’ils soient consignés dans un livre, l’écriture, comme moyen de conserver l’histoire, étant d’un usage courant dans l’humanité. Mais qui entreprendra cette tâche s’il n’est excité par Dieu et soutenu par lui ? De même que le miracle confirme la révélation, l’inspiration garantit l’enseignement surnaturel et nous est un gage des intentions paternelles de Dieu dans l’œuvre de notre salut, ou, comme disaient agréablement les anciens, une lettre que nous recevons de notre Père. Nous n’avons qu’à ouvrir cette lettre avec respect et à la lire avec une filiale soumission (Père Lagrange. La notion d’inspiration).

26 février 2016

L’intervention surnaturelle de Dieu. – Je n’hésite donc pas à le dire, l’étude historique, très attentive et très critique, mettra de plus en plus en lumière l’action surnaturelle de Dieu […] Je ne voudrais rien dire qui pût caractériser cette intervention comme arbitraire, mal proportionnée au temps, brouillant les cervelles, se montrant pour le plaisir de se montrer, touchant à tout, comme un enfant capricieux qui fait voir qu’il est le maître. Je suis persuadé au contraire qu’elle est infiniment suave et douce, condescendante, ordonnée, légère de touche, on dirait aujourd’hui eurythmique. Mais enfin l’histoire de l’Ancien Testament est l’histoire d’une chute et de plusieurs rechutes. Il a fallu que Dieu intervînt par la prophétie et le miracle, et cela se voit, jusqu’au jour où il a résolu de venir faire lui-même une œuvre définitive, qui se continuerait d’une façon stable par l’institution de l’Église (Père Lagrange. La méthode historique. L’évolution du dogme).

22 février 2016

L’Église nous enseigne la doctrine, elle nous guide dans l’action et dans la vie. La vérité révélée ne touche que les sommets, c’est de là qu’elle se répand pour éclairer les actes. Des hommes généralement distingués par l’intelligence, formés aux bonnes méthodes, occupés leur vie entière de questions spéciales, se prononcent. Ils constituent une autorité des plus respectables. Concevrait-ont des particuliers s’émancipant de l’enseignement scientifique de leur temps, comme des gamins de Paris qui prendraient plaisir à toucher aux plots des tramways ? De même lorsqu’il s’agit de la morale et de la vérité. Le corps des théologiens constitue la meilleure des garanties ; ils représentent en somme, pour une fonction spéciale, ce que le simple particulier doit toujours avoir en grande estime, l’intelligence, le travail, la sagesse accumulée des siècles et l’apport des contemporains (Père Lagrange, La méthode historique même en matière scientifique).

16 février 2016

Dieu a jugé à propos de se communiquer aux hommes et de se faire comprendre d’eux. Il leur a donc parlé, si nous devons nommer ainsi ce qu’un esprit fait savoir à un esprit. L’homme a pris en présence de Dieu une attitude, qui ne fut pas toujours celle de l’adoration et de l’amour, jusqu’à ce qu’enfin, peu content de parler par l’organe d’autres hommes, le Fils de Dieu s’est incarné pour nous dire ce qu’il a plu au Père de nous révéler. La Révélation fut une longue chaîne de témoignages rendus par des homme à la vérité, avant d’être le témoignage rendu au Père par le Fils, et le témoignage rendu par les apôtres au Fils incarné.

Dieu a jugé à propos de se communiquer aux hommes et de se faire comprendre d’eux. Il leur a donc parlé, si nous devons nommer ainsi ce qu’un esprit fait savoir à un esprit. L’homme a pris en présence de Dieu une attitude, qui ne fut pas toujours celle de l’adoration et de l’amour, jusqu’à ce qu’enfin, peu content de parler par l’organe d’autres hommes, le Fils de Dieu s’est incarné pour nous dire ce qu’il a plu au Père de nous révéler. La Révélation fut une longue chaîne de témoignages rendus par des homme à la vérité, avant d’être le témoignage rendu au Père par le Fils, et le témoignage rendu par les apôtres au Fils incarné.

Or, il a plu à Dieu que quelque chose fût écrit de ces relations divines et humaines, engagées dans la trame de l’histoire et dans les sentiments les plus divers, et pour donner au Livre une authenticité certaine sans lui enlever son caractère d’adaptation aux temps et aux circonstances, il a favorisé les écrivains d’une lumière spéciale, celle qui convenait à leur génie, à la vérité qu’ils connaissaient, au rôle qu’ils avaient à jouer. De telle sorte que, il faut le répéter, ils sont les auteurs du Livre et que Dieu en est l’auteur (Père Lagrange, La Bible au Moyen Âge).

13 février 2016

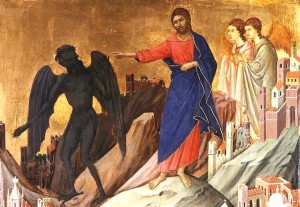

Luc 4, 1-13

C’est une pensée pieuse, aussi utile que vraie, de voir dans la tentation repoussée par Jésus la preuve de sa condescendance, de la réalité de sa nature semblable à la nôtre, un exemple et un réconfort. Tout cela est contenu dans l’enseignement de l’Épître aux Hébreux (2, 18 ; 4, 15) : « C’est parce qu’il a souffert, et a été lui-même éprouvé qu’il peut secourir ceux qui ont été éprouvés…, car nous n’avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos infirmités ; pour nous ressembler il les a toutes éprouvées, hormis le péché. »

Mais si le Sauveur doit nous servir de modèle, et s’il a voulu se mettre à notre rang, s’il a permis à Satan de le tenter en sa qualité d’homme, le fait qui résulte de cette lutte, c’est sa victoire après un combat singulier. Satan l’a vu disposé à établir le règne de Dieu ; il a craint que ce ne fût la fin de son règne à lui, il a cru possible de détourner Jésus de son entreprise, ou plutôt il a essayé de le faire entrer dans une voie où il aurait lamentablement abouti à confirmer son propre empire.

Étranges conceptions aux yeux de nos contemporains ! Il est cependant certain que, même après tant de siècles de christianisme, la part du mal dans le monde est très grande, selon l’estime de ceux qui nomment mal ce qui est contraire à la volonté de Dieu (Père Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ).

10 février 2016

« Évite le mal et fais le bien, recherche la paix et attache-toi à elle. » Diverte a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere eam. Ps 34 (33). (cité par le P. Lagrange dans son Journal spirituel).

10 février : En communion de prières avec Fr. Manuel Rivero qui célèbre la messe, de ce jour anniversaire, aux intentions de tous les amis de l’association du Père Lagrange, ainsi que pour la béatification de cette grande figure de l’Église qu’est le père Lagrange.

6 février 2016

La religion a pour but de nous rapprocher de Dieu ; la plus parfaite est celle qui nous unit à lui davantage. Quand l’union est telle que l’esprit ne peut en concevoir de plus intime, je pense que nous avons atteint l’absolu et le définitif autant que l’homme est capable d’y participer. Ce que la religion nous propose de croire, c’est que Dieu s’est uni à la race humaine par l’Incarnation, qu’étant incarné il s’unit à nous par l’Eucharistie pendant cette vie, que s’unissant encore à nous par la grâce, il nous offre d’être unis avec lui par la gloire en pénétrant dans la vue même de sa nature insondable. Il semble qu’il suffise de réciter ces termes pour reconnaître qu’il est impossible d’aller plus loin dans l’ordre religieux. Ce qu’on peut dire, c’est que c’est trop beau, que c’est de l’idéal, non du réel, que c’est une chimère : personne ne peut proposer rien de plus à moins de supprimer l’une des conditions du problème : une race humaine qui désire se rapprocher de Dieu. Ceux qui ne veulent plus croire doivent donc dire simplement que, durant des siècles, l’humanité a fait fausse route en s’occupant de religion, et que la forme religieuse la plus parfaite n’étant qu’un rêve, il ne reste plus qu’à briser la dernière idole, l’idée d’un dieu personnel, et à renoncer une bonne fois à toute religion. Cela serait franc et net. Mais on aime à colorer ce beau résultat du nom de progrès. Qu’on dise alors progrès de la pensée dans le sens de l’émancipation et non progrès religieux (Père Lagrange. La méthode historique).

La religion a pour but de nous rapprocher de Dieu ; la plus parfaite est celle qui nous unit à lui davantage. Quand l’union est telle que l’esprit ne peut en concevoir de plus intime, je pense que nous avons atteint l’absolu et le définitif autant que l’homme est capable d’y participer. Ce que la religion nous propose de croire, c’est que Dieu s’est uni à la race humaine par l’Incarnation, qu’étant incarné il s’unit à nous par l’Eucharistie pendant cette vie, que s’unissant encore à nous par la grâce, il nous offre d’être unis avec lui par la gloire en pénétrant dans la vue même de sa nature insondable. Il semble qu’il suffise de réciter ces termes pour reconnaître qu’il est impossible d’aller plus loin dans l’ordre religieux. Ce qu’on peut dire, c’est que c’est trop beau, que c’est de l’idéal, non du réel, que c’est une chimère : personne ne peut proposer rien de plus à moins de supprimer l’une des conditions du problème : une race humaine qui désire se rapprocher de Dieu. Ceux qui ne veulent plus croire doivent donc dire simplement que, durant des siècles, l’humanité a fait fausse route en s’occupant de religion, et que la forme religieuse la plus parfaite n’étant qu’un rêve, il ne reste plus qu’à briser la dernière idole, l’idée d’un dieu personnel, et à renoncer une bonne fois à toute religion. Cela serait franc et net. Mais on aime à colorer ce beau résultat du nom de progrès. Qu’on dise alors progrès de la pensée dans le sens de l’émancipation et non progrès religieux (Père Lagrange. La méthode historique).

1er février 2016

Christ Handing the Keys to St. Peter by Pietro Perugino (1481-82) Fresco, 335 x 550 cm Cappella Sistina, Vatican

Assurément les chrétiens eux aussi vénèrent l’Écriture sainte, inspirée par Dieu, et nul, pas même le Souverain Pontife, ne pourrait s’arroger le droit de la contredire. Mais pour eux l’Écriture n’est pas tout. Elle est complétée par la tradition transmise depuis les Apôtres, et dont l’autorité est la même. La règle de foi, ce n’est pas l’explication que tel ou tel docteur donne de l’Écriture, c’est la formule reconnue par l’Église comme représentant correctement la vérité révélée ou le dogme, comprenant des vérités de foi qui s’imposent à l’intelligence, des vérités morales plus spécialement destinées à régler la conduite. Mais ce domaine, si étendu qu’il soit, n’embrasse que les vérités immuables qui participent de l’éternité de Dieu. Une foule d’actes humains sont conditionnés par les circonstances du temps et du lieu : la législation qui les règle peut changer avec ces circonstances. La discipline de l’Église elle-même ne doit pas perdre de vue les développements de la société et des mœurs. L’Église catholique, dirigée par un Chef, a toute autorité pour opérer les transformations utiles dans ce domaine mouvant pour ce qui regarde les intérêts éternels, laissant les pouvoirs publics disposer selon la droite raison en ce qui concerne les intérêts du temps. (P. Lagrange. L’Évangile de Jésus-Christ. Jésus à Capharnaüm)

Écho de notre page Facebook : Janvier 2016

28 janvier 2016

Le jour où Thomas d’Aquin eut achevé son « Commentaire sur l’Eucharistie », il le présenta au Christ de l’autel : « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu en récompense ? », entendit-il à genoux devant le crucifix. Et le Docteur angélique de répondre : « Toi-même, Seigneur. » À l’exemple de Thomas, qu’il appelait « l’ange de l’École », le père Lagrange n’aspirait qu’à une seule récompense : Dieu lui-même. L’Église vénère le Christ à la table de l’Eucharistie et à la table de la Parole de Dieu. Le père Lagrange le dit à sa manière : « J’oserai dire que l’Écriture sainte est, comme les sacrements, une chose sainte »

Le jour où Thomas d’Aquin eut achevé son « Commentaire sur l’Eucharistie », il le présenta au Christ de l’autel : « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que veux-tu en récompense ? », entendit-il à genoux devant le crucifix. Et le Docteur angélique de répondre : « Toi-même, Seigneur. » À l’exemple de Thomas, qu’il appelait « l’ange de l’École », le père Lagrange n’aspirait qu’à une seule récompense : Dieu lui-même. L’Église vénère le Christ à la table de l’Eucharistie et à la table de la Parole de Dieu. Le père Lagrange le dit à sa manière : « J’oserai dire que l’Écriture sainte est, comme les sacrements, une chose sainte »

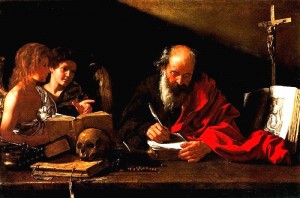

(Prier 15 jours avec le Père Lagrange. Manuel Rivero o. p.)

23 janvier 2016

http://www.paroleetsilence.com/POUR-UNE-THEOLOGIE-DE-LA-COMMUNICATION_oeuvre_11689.html

22 janvier 2016

L’École biblique à l’honneur dans un numéro spécial du FIGARO

http://www.ebaf.edu/?p=4760&lang=fr

21 janvier 2016

Ce fut l’œuvre de Jésus de fonder cette unité du genre humain, non plus seulement sur la création, comme les Juifs qui n’en tiraient aucune conclusion pratique de fraternité, mais encore sur la foi au même Père. S’il s’était arrêté à cette formule, on pourrait encore attribuer à un coup de génie cette fusion de deux concepts également certains pour nous, dont le lien était alors ignoré : l’unité du Dieu créateur, et le devoir pour toutes ses créatures de lui rendre un même culte. C’est de la sorte que nombre d’âmes religieuses envisagent le rôle et la personne de Jésus-Christ. Son évangile a introduit dans le monde la notion du Dieu père de tous, désireux du salut de tous, qui doivent donc l’aimer et s’aimer entre eux comme des frères. (Père Lagrange. L’Évangile de Jésus-Christ, « Le Fils de Dieu, Dieu comme son Père »).

18 janvier 2016

Jean 17, 1-24. Prière du Christ pour l’Unité de l’Église

Jean 17, 1-24. Prière du Christ pour l’Unité de l’Église

Que tous ceux qui souhaitent l’unité des chrétiens sentent leurs désirs s’enflammer en lisant cette parole : Je prie « afin que tous soient un, comme toi-même, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu’eux aussi soient en nous ». Cette unité, c’est la marque divine de la religion de Jésus : « de façon que le monde croie que tu m’as envoyé ». Et Jésus le répète avec une énergie croissante : « afin qu’ils soient un, comme nous sommes un ». Ce n’est pas par la simple imitation d’un modèle que se formera cette unité, c’est l’union au Père par Jésus qui créera une unité parfaite : « Moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient consommés dans l’unité » (Toute cette doctrine a été admirablement développée dans l’Encyclique Mortalium animos du Saint-Père Pie XI. Père Lagrange, L’Évangile de Jésus-Christ).

14 janvier 2016

Que la vérité puisse devenir une idole, voire une idole cruelle, au nom de laquelle les fils les plus fidèles de l’Église n’ont pas été moins tourmentés que les plus déviants, l’histoire de la crise moderniste au temps de Pie X en administre la preuve. Le fondateur de l’École biblique de Jérusalem, même s’il n’a pas été aussi sévèrement matraqué que d’autres savants catholiques, a dû subir une redoutable épreuve de l’obéissance. La vérité, qui est une lumière de nature à libérer l’esprit, peut devenir une arme meurtrière, tout comme elle peut aussi servir de remède bénéfique. En la personne du P. Lagrange, se voit une figure de la miséricorde de la vérité : de la vérité administrée comme le baume du Samaritain plutôt que comme la trique de l’inquisiteur (Fr. Bernard Montagnes, o. p. « Le P. Lagrange ou la miséricorde de la vérité. » La Vie spirituelle, « Les miséricordieux » mars-avril 1992, n° 699).

10 janvier 2016

« Mon Jésus, je voudrais être enseigné de vous, docibilis Dei.

Je le suis par votre Écriture, par votre Église. »

(Père Lagrange, Journal spirituel, 28 septembre 1913)

Comme chaque mois, le 10, nous nous retrouvons en communion de prières avec frère Manuel Rivero qui célèbre la messe pour la béatification du père Lagrange. Confions à l’intercession du père Lagrange une grâce dont nous avons besoin et disons ensemble la prière pour la glorification du Serviteur de Dieu :

http://www.mj-lagrange.org/?page_id=631&lang=en

6 janvier 2016

Jésus est la lumière, mais une lumière qu’il faut d’abord désirer, une lumière qui grandit à mesure que l’homme se dépouille d’une fausse science et s’offre à ses rayons, tandis qu’elle est cachée aux superbes. Ce qui est vrai essentiellement de Jésus l’est aussi de ses disciples. Il est la lumière du monde, ils sont aussi la lumière.

Jésus est la lumière, mais une lumière qu’il faut d’abord désirer, une lumière qui grandit à mesure que l’homme se dépouille d’une fausse science et s’offre à ses rayons, tandis qu’elle est cachée aux superbes. Ce qui est vrai essentiellement de Jésus l’est aussi de ses disciples. Il est la lumière du monde, ils sont aussi la lumière.

Mais comment les disciples ont-ils reçu cette lumière qui ne leur appartient point en propre, si ce n’est, comme l’explique saint Luc, en ouvrant les yeux à la lumière qu’est Jésus, tandis que d’autres se cantonnent dans leurs ténèbres ? (Luc 11, 35).

« Si donc ton corps entier est éclairé, n’ayant aucune partie ténébreuse, combien sera-t-il éclairé tout entier lorsque la lampe par son éclair t’illuminera ! » (Luc 11, 36) (Père Lagrange, L’Évangile de Jésus-Christ).

Entrés dans l’humble étable qui servait de maison, les mages virent l’Enfant, avec Marie sa mère, se prosternèrent devant lui, et ouvrant leurs sacoches de voyage offrirent les présents dont ils s’étaient munis pour le petit roi : de l’or, de l’encens et de la résine parfumée qu’on nommait la myrrhe. Plus tard on y a vu des symboles : l’encens est réservé à Dieu, l’or va au roi, la myrrhe fut employée dans la sépulture du Christ (Père Lagrange. L’Évangile de Jésus Christ).

« Votre volonté adorée, ô Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné par votre volonté de nous sauver ! » (Père Lagrange. Journal spirituel).

1er janvier 2016

Ce titre de Mère de Dieu fait toute la grandeur de Marie : « La Bienheureuse Vierge, du fait de sa maternité divine, possède une certaine dignité infinie, par suite du bien infini qui est Dieu ». (Saint Thomas, la, q 25, a 6). Abîme pour nos intelligences, la Maternité divine donne la raison à tout le mystère marial, et sans elle, rien ne s’explique.

Ce titre de Mère de Dieu fait toute la grandeur de Marie : « La Bienheureuse Vierge, du fait de sa maternité divine, possède une certaine dignité infinie, par suite du bien infini qui est Dieu ». (Saint Thomas, la, q 25, a 6). Abîme pour nos intelligences, la Maternité divine donne la raison à tout le mystère marial, et sans elle, rien ne s’explique.

« Daignez donc, ô Mère de la Sagesse, instruire vos enfants : votre conversation n’a pas d’amertume, votre discipline est douce, vos leçons forment l’esprit et le cœur » (Père Lagrange, Journal spirituel).

L’humanité du Christ, du fait qu’elle est unie à Dieu ; la béatitude créée, du fait qu’elle est jouissance de Dieu ; et la bienheureuse Vierge, du fait qu’elle est Mère de Dieu, ont en quelque sorte une dignité infinie, dérivée du bien infini qu’est Dieu. Sous ce rapport rien ne peut être fait de meilleur qu’eux, comme rien ne peut être meilleur que Dieu.

Nouveau Testament-L’Avènement du Fils de l’homme par le R. P. Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs

Écrits de circonstances-Comment lire la sainte Écriture ? par Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs

Écrits de circonstances-La dévotion du séminariste Albert Lagrange à Paul Seigneret, martyr de la Commune de Paris en 1871

Nouveau-Testament-Marie à Nazareth par Marie-Joseph Lagrange des Frères prêcheurs

MARIE À NAZARETH

Marie à Nazareth par Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs [1] In L’Écriture en Église, 142, coll. Lectio divina, p. 149-157

Jérusalem, en la fête de sainte Élisabeth, 1933

Que faisait Marie à Nazareth ? Nous n’en savons rien. Savons‑nous seulement ce qu’y fit Jésus ? Il travaillait dans ce qu’on ose à peine appeler l’atelier de celui qui passait pour son père. Il allait à la synagogue le samedi. Il vivait dans la compagnie de Marie, sa mère, de saint  Joseph, sans doute aussi de quelques parents et amis, puisque la sainte Famille n’était pas un monastère avec sa clôture. Ainsi Marie, dans son adolescence, s’occupait des soins du ménage, allait à la fontaine, la cruche couchée sur sa tête, en revenait, la cruche droite cette fois et bien en équilibre sur son front. Elle tissait peut-être et cousait. Quand nous aurions établi tout cela avec quelques textes du Talmud, nous serions plus en repos sur l’exactitude de ces traits de la vie d’une jeune fille à Nazareth ; nous ne saurions rien de plus de Marie… Et c’est cette insignifiance même, le vide apparent de ces journées grises – en dépit du beau soleil –, qui peine nos pèlerins les mieux disposés. Voici une fillette, déjà dressée à porter la provision d’eau de la famille ; elle va pieds nus, la démarche légère, elle sourit à ses compagnes, échange avec elles quelques propos… pouvons-nous nous figurer ainsi Notre-Dame, la Reine du Ciel, la très Sainte Vierge destinée à être l’auguste Mère de Dieu ? La foi de ces bons chrétiens ne chancelle pas, mais elle est dépaysée. Ils ont toujours contemplé Marie la couronne sur la tête, à moins qu’elle ne la reçoive à son entrée au ciel des mains de son Fils, aux yeux baignés par l’extase des saints transfigurés. Même ce petit Jésus, qui s’éloigne du sein de sa mère pour embrasser tous les traits d’un visage chéri, celui de Notre‑Dame du Marthuret, il la voit couronnée. Notre pèlerin de Nazareth relit la Bulle Ineffabilis : Marie, dès le premier instant de sa Conception, était enrichie d’une grâce plus haute que celle des

Joseph, sans doute aussi de quelques parents et amis, puisque la sainte Famille n’était pas un monastère avec sa clôture. Ainsi Marie, dans son adolescence, s’occupait des soins du ménage, allait à la fontaine, la cruche couchée sur sa tête, en revenait, la cruche droite cette fois et bien en équilibre sur son front. Elle tissait peut-être et cousait. Quand nous aurions établi tout cela avec quelques textes du Talmud, nous serions plus en repos sur l’exactitude de ces traits de la vie d’une jeune fille à Nazareth ; nous ne saurions rien de plus de Marie… Et c’est cette insignifiance même, le vide apparent de ces journées grises – en dépit du beau soleil –, qui peine nos pèlerins les mieux disposés. Voici une fillette, déjà dressée à porter la provision d’eau de la famille ; elle va pieds nus, la démarche légère, elle sourit à ses compagnes, échange avec elles quelques propos… pouvons-nous nous figurer ainsi Notre-Dame, la Reine du Ciel, la très Sainte Vierge destinée à être l’auguste Mère de Dieu ? La foi de ces bons chrétiens ne chancelle pas, mais elle est dépaysée. Ils ont toujours contemplé Marie la couronne sur la tête, à moins qu’elle ne la reçoive à son entrée au ciel des mains de son Fils, aux yeux baignés par l’extase des saints transfigurés. Même ce petit Jésus, qui s’éloigne du sein de sa mère pour embrasser tous les traits d’un visage chéri, celui de Notre‑Dame du Marthuret, il la voit couronnée. Notre pèlerin de Nazareth relit la Bulle Ineffabilis : Marie, dès le premier instant de sa Conception, était enrichie d’une grâce plus haute que celle des  séraphins… et c’est cette grâce qui habitait l’âme de cette enfant, gracieuse, mais vouée à l’obscurité ; de si grands dons dans une vie si ordinaire, disons si vulgaire. Volontiers il écarterait de Notre-Dame ces images, cette gaine de petites choses, l’existence commune d’une fillette dans un village ignoré, sans que rien ne la distingue d’une Rachel ou d’une Sarah, qui vont avec elle sur le chemin, dont le rêve est de trouver un Jacob ou un Lévi selon leur cœur. Alors notre pèlerin cherche un refuge dans ces gracieux récits où l’enfant pré-destinée, dont la grâce rayonne, admirée des prêtres pour sa sagesse, est nourrie par les anges d’une nourriture céleste dans le parvis du Seigneur[2]. Devant l’abîme de la condescendance divine, cet abaissement que saint Paul appelait un dépouillement, comme si le Fils de Dieu s’était vidé du seul être essentiel en prenant la condition d’esclave[3], il détourne les yeux vers des objets plus riants, espérant ainsi échapper au vertige. Ce qu’il est bien obligé de confesser de Jésus, il souhaiterait n’avoir pas à l’avouer de sa Mère. Qu’il entre plus au fond au contraire dans les profondeurs du mystère de l’Incarnation, et il acceptera cette apparence, cette réalité de bassesse extérieure, sauf à demander à Dieu sa lumière pour pénétrer dans l’intimité des âmes, de Marie comme de Jésus. Oui, toute la gloire de Marie est dans son intérieur. Mais par là aussi elle est un jardin fermé, une fontaine scellée. Qui osera pénétrer ce secret ? Celui qui en aurait le dessein permettrait de mesurer l’épaisseur de son sens profane. La communication de Marie avec Dieu est le secret du Roi qu’il garde pour Lui seul. Nous devons cependant penser qu’il en est d’elle comme de Jésus : au seuil de la vie divine du Sauveur, même dans son âme humaine, nous nous tenons prosternés en silence. Mais quand il a parlé, puisque ce fut toujours dans l’intérêt de nos âmes, nous écoutons sa voix, nous essayons de la comprendre. De même pour Marie dans son rang d’associée à l’œuvre de son Fils. Ses paroles, celles du Magnificat surtout, sont comme une aurore de l’Évangile. Elles nous laissent apercevoir ce que fut la préparation dirigée par l’Esprit Saint en vue d’elle-même, et aussi des bons Israélites qui devaient suivre le Sauveur. Trop souvent notre attention se détourne de ces âmes d’élite, parce que nos informations sont courtes. Ce qui nous émeut, c’est de voir le peuple d’Israël, le peuple de Dieu, sous la pression de ses chefs et dans son ensemble, méconnaître le Sauveur, le Messie qui lui avait été envoyé. Nous cherchons les causes de ce résultat lamentable d’une pédagogie que nous confessons divine. Elles ne peuvent être que dans l’aveuglement et l’obstination du peuple. Mais contenue dans l’Écriture n’était donc pas assez claire ? Il ne s’est donc trouvé personne pour justifier Dieu au chétif tribunal des humains ? Assurément si, puisque son œuvre s’est faite. Mais elle ne s’est pas faite en dehors d’Israël. Le peuple chrétien est, d’après saint Paul, le véritable dépositaire des promesses faites à Abraham dans la personne de son fils, Isaac, figure de l’héritier de la promesse, le Christ et ceux de ses frères qui ont cru en Lui. Les premiers furent les apôtres, tous israélites, même saint Paul. Ce sont eux qui ont reçu cette lumière et qui l’ont transmise, qui ont été embrasés de cette charité pour tous les hommes et qui l’ont communiquée. Au-dessus d’eux, avant eux, unie à Jésus, Marie est non pas le type, mais la vraie mère de ces âmes saintes, de cette élite exquise, que la révélation et la grâce avaient préparée, à laquelle il fut donné de la comprendre et de la suivre par une volonté droite et une fidélité inaltérée. C’est en Marie, à Nazareth, dans ces journées qui n’étaient remplies de rien, que cette harmonie s’était réalisée que cette grande aurore avait brillé. Encore une fois, nous ne parlons pas des grâces les plus sublimes, trop heureux si nous pouvions faire usage des sentiments exprimés à notre intention et fidèlement transmis par l’Église qui les met chaque jour sur nos lèvres, et souhaite qu’elles pénètrent notre cœur. Comment tracer en quelques mots les grandes lignes du rapprochement divin depuis Adam et Abraham, pour aboutir à l’Incarnation, la transgression réparée par la clémence, la misère comblée par le don ? Il faudrait d’abord sonder le penchant de l’homme à méconnaître Dieu, même lorsqu’il le cherche, et à s’adorer soi-même quand il prétend rendre hommage à Dieu. Ce péché est toujours actuel. Le R. P. Teilhard de Chardin, répondant à une enquête sur les raisons actuelles de l’incroyance[4], l’a diagnostiqué en termes scientifiques modernes, qu’on pourrait traduire dans un langage qui exprimerait toute l’Antiquité :

séraphins… et c’est cette grâce qui habitait l’âme de cette enfant, gracieuse, mais vouée à l’obscurité ; de si grands dons dans une vie si ordinaire, disons si vulgaire. Volontiers il écarterait de Notre-Dame ces images, cette gaine de petites choses, l’existence commune d’une fillette dans un village ignoré, sans que rien ne la distingue d’une Rachel ou d’une Sarah, qui vont avec elle sur le chemin, dont le rêve est de trouver un Jacob ou un Lévi selon leur cœur. Alors notre pèlerin cherche un refuge dans ces gracieux récits où l’enfant pré-destinée, dont la grâce rayonne, admirée des prêtres pour sa sagesse, est nourrie par les anges d’une nourriture céleste dans le parvis du Seigneur[2]. Devant l’abîme de la condescendance divine, cet abaissement que saint Paul appelait un dépouillement, comme si le Fils de Dieu s’était vidé du seul être essentiel en prenant la condition d’esclave[3], il détourne les yeux vers des objets plus riants, espérant ainsi échapper au vertige. Ce qu’il est bien obligé de confesser de Jésus, il souhaiterait n’avoir pas à l’avouer de sa Mère. Qu’il entre plus au fond au contraire dans les profondeurs du mystère de l’Incarnation, et il acceptera cette apparence, cette réalité de bassesse extérieure, sauf à demander à Dieu sa lumière pour pénétrer dans l’intimité des âmes, de Marie comme de Jésus. Oui, toute la gloire de Marie est dans son intérieur. Mais par là aussi elle est un jardin fermé, une fontaine scellée. Qui osera pénétrer ce secret ? Celui qui en aurait le dessein permettrait de mesurer l’épaisseur de son sens profane. La communication de Marie avec Dieu est le secret du Roi qu’il garde pour Lui seul. Nous devons cependant penser qu’il en est d’elle comme de Jésus : au seuil de la vie divine du Sauveur, même dans son âme humaine, nous nous tenons prosternés en silence. Mais quand il a parlé, puisque ce fut toujours dans l’intérêt de nos âmes, nous écoutons sa voix, nous essayons de la comprendre. De même pour Marie dans son rang d’associée à l’œuvre de son Fils. Ses paroles, celles du Magnificat surtout, sont comme une aurore de l’Évangile. Elles nous laissent apercevoir ce que fut la préparation dirigée par l’Esprit Saint en vue d’elle-même, et aussi des bons Israélites qui devaient suivre le Sauveur. Trop souvent notre attention se détourne de ces âmes d’élite, parce que nos informations sont courtes. Ce qui nous émeut, c’est de voir le peuple d’Israël, le peuple de Dieu, sous la pression de ses chefs et dans son ensemble, méconnaître le Sauveur, le Messie qui lui avait été envoyé. Nous cherchons les causes de ce résultat lamentable d’une pédagogie que nous confessons divine. Elles ne peuvent être que dans l’aveuglement et l’obstination du peuple. Mais contenue dans l’Écriture n’était donc pas assez claire ? Il ne s’est donc trouvé personne pour justifier Dieu au chétif tribunal des humains ? Assurément si, puisque son œuvre s’est faite. Mais elle ne s’est pas faite en dehors d’Israël. Le peuple chrétien est, d’après saint Paul, le véritable dépositaire des promesses faites à Abraham dans la personne de son fils, Isaac, figure de l’héritier de la promesse, le Christ et ceux de ses frères qui ont cru en Lui. Les premiers furent les apôtres, tous israélites, même saint Paul. Ce sont eux qui ont reçu cette lumière et qui l’ont transmise, qui ont été embrasés de cette charité pour tous les hommes et qui l’ont communiquée. Au-dessus d’eux, avant eux, unie à Jésus, Marie est non pas le type, mais la vraie mère de ces âmes saintes, de cette élite exquise, que la révélation et la grâce avaient préparée, à laquelle il fut donné de la comprendre et de la suivre par une volonté droite et une fidélité inaltérée. C’est en Marie, à Nazareth, dans ces journées qui n’étaient remplies de rien, que cette harmonie s’était réalisée que cette grande aurore avait brillé. Encore une fois, nous ne parlons pas des grâces les plus sublimes, trop heureux si nous pouvions faire usage des sentiments exprimés à notre intention et fidèlement transmis par l’Église qui les met chaque jour sur nos lèvres, et souhaite qu’elles pénètrent notre cœur. Comment tracer en quelques mots les grandes lignes du rapprochement divin depuis Adam et Abraham, pour aboutir à l’Incarnation, la transgression réparée par la clémence, la misère comblée par le don ? Il faudrait d’abord sonder le penchant de l’homme à méconnaître Dieu, même lorsqu’il le cherche, et à s’adorer soi-même quand il prétend rendre hommage à Dieu. Ce péché est toujours actuel. Le R. P. Teilhard de Chardin, répondant à une enquête sur les raisons actuelles de l’incroyance[4], l’a diagnostiqué en termes scientifiques modernes, qu’on pourrait traduire dans un langage qui exprimerait toute l’Antiquité :

Le monde actuel […] n’est pas radicalement incroyant ou areligieux. Mais son pouvoir naturel d’adoration est présentement dérivé vers un objet, l’Univers. Et plus loin : L’Humanité, en quelques générations, s’est littéralement convertie, spontanément, à une espèce de Religion du Monde, confuse dans ses dogmes, mais parfaitement claire dans ses orientations […] l’Homme moderne ne peut plus reconnaître Dieu qu’en prolongement (pourrait-on dire : sous les espèces ?) de quelque progrès ou maturation universelle. Pour le Révérend Père, très au courant du mouvement des études, cela vient de « la découverte scientifique de l’unité naturelle et de l’énormité du monde » (p. 220). Je ne sais si la science démontre mieux que l’ancienne philosophie l’unité naturelle du monde, mais son énormité ne fait rien à l’affaire ; ce qui est le Tout est toujours énorme, et pour les anciens le monde était le Tout. C’était donc le Tout que l’homme adorait, en rendant un culte particulier à certaines de ses forces, et en prenant lui-même place dans ce Tout, étant sa partie pensante. S’il y a autre chose que le monde, à savoir son Créateur, plus le monde est reconnu grand, plus son créateur sera adorable ; l’énormité de ses œuvres n’est pas défavorable à Dieu. Mais le monde a-t-il été créé ? Aucun ancien n’a osé le dire[5], et c’est ce que la Bible dit dès la première page, c’est ce qu’elle proclame par la voix des martyrs du temps des Maccabées[6].

Dieu, le Dieu des juifs, le seul Dieu, avait créé le Soleil et la Lune, ces deux grandes divinités. Et si la Lune, reine des nuits orientales, avait pâli dans les brumes de l’Occident, ce fut encore le Soleil Invincible qui s’opposa dans le monde romain au triomphe du Dieu créateur révélé par son Fils. Distinct du monde, le Dieu créateur des Hébreux ne s’y mêlait pas, et tel était l’excès de son Être, même sur l’homme, que tout contact entre eux mettait le plus faible en péril certain de mort. La pensée qu’un mortel pût forcer la retraite inaccessible de Dieu ne pouvait venir à personne. Toute démarche devait venir du Saint, et cette sainteté était si redoutable que, même lorsqu’il invita son peuple à s’approcher de lui pour entendre sa voix, il lui prescrivit de poser des barrières et de ne les pas franchir « de peur qu’un grand nombre d’eux ne périsse[7] ».

Qui aurait jamais osé prétendre qu’il n’avait rien en soi qui ne risquât de déchaîner la violente réaction de la sainteté divine ? C’est seulement en s’abstenant de tout ce qui pouvait paraître impur, en prenant d’infinies précautions, qu’on se hasardait à affronter le voisinage de l’Être Saint, dans l’espérance de lui être consacré de quelque façon. Ce n’était pas, il faut l’avouer, le moyen de nouer des relations très cordiales, et il semble, au premier abord, que la piété païenne avait ici l’avantage. Avec quelle tendresse Épictète parle de ce Dieu qui est en lui ! Aussi le mot de saint n’est jamais prononcé. Entre eux aucune distance, à plus forte raison aucune décharge à redouter de la sainteté courroucée. Mais s’il n’y a pas de distance, c’est qu’il n’y a même pas distinction. En Dieu le Sage s’adore lui-même. S’il est en si bons termes avec Dieu, c’est qu’il fait partie de Dieu, au même titre que les dieux immortels. Pour réprimer cet orgueil, pour rappeler aux hommes qu’ils sont devant Dieu comme s’ils n’étaient pas, pour les mettre à leur place, il fallait dresser avant tout les barrières du Sinaï.

Elles avaient surtout leur raison d’être entre le peuple et son Dieu. Le peuple se rapproche de Dieu par le culte, qui a toujours quelque chose d’officiel et de solennel. Mais les âmes ? Il était commandé à chacun : « Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force[8]. »

Comment concilier cet amour avec le respect dû au Dieu tout-puissant et trois fois saint ?

C’est ce que les chefs d’Israël, au temps de Marie, ne savaient pas très bien faire. Ils insistaient sur les précautions à prendre vis-à-vis du Saint, avant d’épancher leur cœur avec l’ami. Et cependant, depuis les jours reculés de Moïse, depuis que la promesse faite à Abraham avait été renouvelée à David, depuis que le peuple emmené en captivité à Babylone, avait été ramené à Jérusalem par une protection si visible de Dieu, les fils d’Israël étaient invité par les prophètes encore plus à l’amour qu’à l’obéissance. C’était Lui, et non un autre, qui était personnellement leur Sauveur. Il ne demandait pas qu’on tentât à travers les cieux une ascension impossible, pour aboutir à un palais ou glacé ou brûlant ; c’est lui-même qui devait descendre, parce que l’antithèse entre la sainteté et l’union allait être résolue dans le baiser de la justice et de la paix, la miséricorde exécutant les promesses faites à David, misericordias David fideles (Is 55, 3).

Assurément, Marie jeune fille, pas plus que Jésus adolescent, ne dédaignait d’aller le samedi à la synagogue. Trop souvent l’explication du maître portait sur les règles de la pureté et de l’impureté, la pratique rigoureuse du sabbat, même au détriment du prochain, la nécessité de payer exactement la dîme. Mais on lisait aussi les Prophètes. Osons ici faire une conjecture. Notre-Seigneur a spécialement cité Isaïe. C’était évidemment son prophète de prédilection. Ne pouvons-nous pas supposer que c’était pour ainsi dire une dévotion de la sainte Famille ? N’est-ce pas Marie tout d’abord qui lui a appris à lire dans le prophète comment une fleur devait s’épanouir sur la tige de Jessé ? N’a-t-elle jamais exprimé son désir du salut par ces paroles enflammées :

Regarde du haut du ciel, et vois,

de ta demeure sainte et glorieuse ;

Où est ton zèle et ta grande puissance,

l’émotion de tes entrailles et ta pitié ?

Ah ! ne te fais pas insensible !

Car tu es notre Père !

Abraham ne nous connaît pas,

et Israël ne nous reconnaît pas.

Toi, Iahvé, tu es notre Père,

notre Rédempteur, c’est ton nom en tout temps…

Oh ! Si, déchirant les cieux, tu descendais ![9]

À Nazareth, d’autres sans doute attendaient le Messie. Mais dans ce petit village on était, comme partout, absorbé par les soins de la vie. La récolte faite, un marché était ouvert aux étrangers. Sur les collines mûrissait le raisin, les Bédouins des terres basses apportaient le lait de leurs troupeaux. Tout ce monde allait se désaltérer à la source. Et Marie, songeant à la faim et à la soif de l’Esprit, se disait avec Isaïe que Dieu allait satisfaire aux vrais besoins des âmes :

Ô vous tous qui avez soif, approchez-vous des eaux,

même vous qui êtes sans argent !

Venez acheter du blé et mangez ;

venez, achetez sans argent,

sans payer, du vin et du lait…

Prêtez l’oreille, et venez à moi ;

écoutez et votre âme vivra ;

et je conclurai avec vous un pacte éternel !

(C’est) la faveur assurée à David[10].

Tendre compassion envers les besoins de l’âme devenus sensibles par la comparaison avec les exigences du corps. Cependant la sainteté demeurait dans sa pureté inviolable. Personne dans Israël n’eût osé l’outrager. Mais c’est elle qui se penchait vers la misère, étant devenue désormais la miséricorde. Elle se penchait vers les choses basses. Dieu est par soi-même aimant les choses basses, a dit à peu près M. Olier, inspiré par sa dévotion envers Marie. Nous nous scandalisions de cette petite existence, de cette bassesse. Et Marie, connaissant les goûts de Dieu, ne s’étonnait pas qu’il regardât la bassesse de sa servante. Où irait cette plénitude de bonté, si ce n’est sur la pente et vers le vide ? Si absolument bon qu’il soit, il ne peut se déverser sur cette sotte boursouflure de l’orgueil humain. Marie s’en apercevait bien, car elle n’ignorait pas dans sa bourgade méprisée, les tragédies qui remplissaient Jérusalem d’horreur et de larmes. Il était encore sur son trône, cet Hérode dont les crimes semblaient défier le ciel. Pour combien de temps ? Et lui-même avait renversé sur les marches du trône ses propres enfants. Lorsque, malgré la distance qui les séparait, elle s’entretenait avec sa cousine Élisabeth, elle écoutait avec déférence les paroles du prêtre Zacharie ; quand elle voyait grandir dans le cœur de Joseph, qui allait être son époux, la plus pure charité divine, elle comprenait où allaient les trésors de la miséricorde.

Dieu tout-puissant, Dieu très saint, Dieu Sauveur, Dieu infiniment miséricordieux, qui rassasie les pauvres qui ont faim, qui résiste aux superbes en les laissant à leur impuissance à s’approcher de sa Sainteté, Dieu clément et prompt à pardonner, Dieu qui avait promis le salut à Abraham dans son héritier et non dans une Loi dont ses interprètes ne comprenaient plus l’esprit, tel était le Dieu qu’adorait Marie dans les Écritures. La source était limpide dans son cœur. Une nouvelle révélation la fit jaillir, et ce fut le Magnificat. Notre pauvre érudition n’est pas toujours exempte de myopie. Nous pointons avec une diligence louable tous les mots du Cantique qui se trouvent déjà dans l’Ancien Testament. Avec plus de raison encore nous y cherchons des situations analogues, comme celle d’Anne, mère de Samuel. Mais nous ne comprenons pas assez à quel point le Magnificat exprime les sentiments suggérés par la Révélation ancienne, embrassée dans son esprit, au moment où elle va se dépasser elle-même par l’amour du salut, dans un tressaillement de joie.

D’où vient en effet cette joie, ce transport de joie ? Un ange a abordé Marie, non pas au milieu de ses compagnes, se chamaillant à qui passera la première à la fontaine, comme l’entend une tradition locale des Grecs, mais dans le silence de sa demeure, si simple qu’on pouvait à peine la nommer une maison. Et l’ange a proposé à Marie, au nom de Dieu, d’être la Mère du Messie. Marie a compris. Mais cela pouvait-il être d’accord avec le vœu que lui avait inspiré la sainteté de Dieu, qui ne s’unit qu’aux cœurs purs ? Elle apprend maintenant le secret des secrets, la merveille des merveilles, comment la sainteté de Dieu, qui se plaisait aux retranchements et aux abstentions de la créature, aujourd’hui dans ce miracle unique ferait œuvre de fécondité. En Marie, pleine de grâce, elle ne trouvait rien à détruire, et c’est précisément en tant que Saint que Dieu lui donnerait un fils. La Sainteté si redoutable dans l’intérêt de l’isolement de Dieu se communiquait, en envahissait même l’humanité. D’où cette parole étonnante : « et pour cela, l’enfant né [sera] saint, il sera le Fils de Dieu. » Le pas franchi, la Sainteté non seulement sauvegardée, mais prodiguée, le reste serait l’œuvre de la Puissance, à laquelle rien n’est impossible, et Marie n’avait plus qu’à dire : « Voici la servante du Seigneur, qu’il m’arrive selon votre parole. »

Si bien que Marie, consciente de ce qui s’était passé en elle, pouvait dire : « Le Puissant a fait en moi de grandes choses et son nom est saint. » Et elle glorifiait le Seigneur, en attendant que son Fils nous apprenne à demander que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Elle continue. Partant de la bassesse du présent, prévoyant un avenir de gloire, elle arrête sa pensée sur ces attributs de Dieu que proclame la révélation, qui se manifestent dans l’histoire. À vrai dire, le pauvre exégète se demande si elle parle du présent, du passé ou de l’avenir. Elle met tout au passé, parce qu’il a émis la lueur qui désormais se projette sur l’avenir. La miséricorde, depuis des générations les plus anciennes, s’est exercée en faveur des humbles, en dispersant les orgueilleux, leurs ennemis, en donnant la première place aux humbles, non pas dans les situations de la terre et du temps, mais devant Dieu.

Marie sait que ce Père donnera aux affamés cette nourriture que Jésus les invitera à demander chaque jour. Le Notre Père sera plus clair et plus expressif encore ; saint Paul expliquera quels sont les vrais fils d’Abraham. Mais ne respire-t-on pas dans les paroles de la Vierge de Nazareth l’esprit de toute la prophétie[11] au moment où commence la réalité ?

Qui douterait que le soir même, si cela était exigé par les soins courants du ménage, elle n’ait repris sa cruche pour aller à la fontaine, la dernière plutôt que la première à se servir ?

Et déjà le Magnificat chantait dans son cœur. Voir la suite : https://mj-lagrange.org/wp-admin/post.php?post=8209&action=edit&lang=fr

[1] M.-J. Lagrange, O.P., R. Bernard, O.P., Maurice Brillant, Notre-Dame à Nazareth, Juvisy, Éd. du Cerf, « Les Cahiers de la Vierge », n° 3, mai 1934, p. 53-55 et 59-63.

[2] Ce sont ceux des Évangiles apocryphes dont le centre est à Jérusalem. On ne s’appuie ici que sur les écritures canoniques sans exclure les renseignements qu’on pourrait tirer des autres. Autre chose est par exemple le fait de la Présentation de Marie au Temple et la description du séjour qu’elle y aurait fait.

[3] Philippiens, 2, 7.

[4] La Vie intellectuelle, octobre 1933, p. 218 s.

[5] Si ce n’est selon nous Platon, mais sans trouver d’écho.

[6] 2 M 7, 28.

[7] Ex 19, 21.

[8] Dt 6, 5.

[9] Isaïe, 63, 15-19, traduction Condamin.

[10] Isaïe, 55, 1-3

[11] Saint Augustin, qui a tant étudié l’Écriture par son génie et par sa foi, a résumé quelque part son enseignement dans cette parole : « Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » Pensait-il à Marie glorifiant son Sauveur ?

Écho de notre page Facebook : décembre 2015

26 décembre 2015

« Ô saint de Dieu, ô Étienne, précieux premier martyr ! dans la force de charité qui vous soutenait, vous avez intercédé près du Seigneur pour un peuple ennemi, daignez maintenant répandre vos prières pour la communauté qui vous est si spécialement consacrée et pour tous ceux qui contribueront à la restauration de votre sanctuaire : Sancte Dei, pretiose protomartyr Stephane, qui virtute caritatis circumfulsus undique, Dominum pro inimico exorasti populo, funde preces pro devoto tibi nunc collegio ! » (Neuvième répons de l’office, selon le rite des Frères Prêcheurs)

« Ô saint de Dieu, ô Étienne, précieux premier martyr ! dans la force de charité qui vous soutenait, vous avez intercédé près du Seigneur pour un peuple ennemi, daignez maintenant répandre vos prières pour la communauté qui vous est si spécialement consacrée et pour tous ceux qui contribueront à la restauration de votre sanctuaire : Sancte Dei, pretiose protomartyr Stephane, qui virtute caritatis circumfulsus undique, Dominum pro inimico exorasti populo, funde preces pro devoto tibi nunc collegio ! » (Neuvième répons de l’office, selon le rite des Frères Prêcheurs)

(Père Lagrange, Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, éd. Picard, 1894).

24 décembre 2015

Un groupe de ces nomades – car ils n’étaient pas de Bethléem – était demeuré éveillé cette nuit-là, devisant sans doute en gardant les troupeaux. Soudain un ange se trouva près d’eux, et ils furent enveloppés de lumière. Cette lueur les effraya, leur paraissant surnaturelle. L’ange dit : Ne craignez point ! Car il venait lui aussi annoncer la bonne nouvelle. L’évangile est donc bien tout d’abord un message du ciel à la terre. La révélation s’adresse à Israël : c’est le sujet d’une grande joie, car dans la cité de David un Sauveur vient de naître, qui est le Messie, Seigneur auquel est dû l’hommage. À eux maintenant de chercher et de se convaincre qu’ils n’ont pas été trompés par une illusion : ils trouveront un enfant dans une mangeoire, non pas abandonné dans sa nudité comme cet étrange berceau le donnerait à croire, mais enveloppé de langes. Et comme si le ciel s’associait à cette joie, une troupe nombreuse de l’armée céleste apparut encore, louant ce Dieu d’Israël qui avait voulu être nommé Iahvé des armées d’en-haut, et qui allait être reconnu pour l’unique Dieu du monde :

Un groupe de ces nomades – car ils n’étaient pas de Bethléem – était demeuré éveillé cette nuit-là, devisant sans doute en gardant les troupeaux. Soudain un ange se trouva près d’eux, et ils furent enveloppés de lumière. Cette lueur les effraya, leur paraissant surnaturelle. L’ange dit : Ne craignez point ! Car il venait lui aussi annoncer la bonne nouvelle. L’évangile est donc bien tout d’abord un message du ciel à la terre. La révélation s’adresse à Israël : c’est le sujet d’une grande joie, car dans la cité de David un Sauveur vient de naître, qui est le Messie, Seigneur auquel est dû l’hommage. À eux maintenant de chercher et de se convaincre qu’ils n’ont pas été trompés par une illusion : ils trouveront un enfant dans une mangeoire, non pas abandonné dans sa nudité comme cet étrange berceau le donnerait à croire, mais enveloppé de langes. Et comme si le ciel s’associait à cette joie, une troupe nombreuse de l’armée céleste apparut encore, louant ce Dieu d’Israël qui avait voulu être nommé Iahvé des armées d’en-haut, et qui allait être reconnu pour l’unique Dieu du monde :

« Gloire à Dieu dans les hauteurs,

« Et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. »

Ainsi Dieu recueillera la gloire, la gloire du pardon accordé aux hommes qui voudront bien, d’une volonté droite, accueillir celui qui est venu pour les sauver, et leur apporter ainsi la paix. Tel est donc l’évangile annoncé à ces hommes simples (Père Lagrange. L’Évangile de Jésus-Christ).

21 décembre 2015

Joseph devait, comme descendant de David, se rendre à Bethléem. Qu’il y ait amené Marie, cela se comprend assez, ne voulant pas la laisser seule […]. Ils s’engagèrent donc sur la route qui de Nazareth conduisait à Jérusalem, puis à Bethléem, distance bien longue à parcourir dans la situation de Marie […] qui devait en éprouver une certaine incommodité. Le couple était sans doute trop pauvre pour recourir à des moyens luxueux. À Bethléem ils ne trouvèrent pas de place dans ces grandes auberges qu’on nomme aujourd’hui des Khans, où les gens et les bêtes s’installent comme ils peuvent les uns à côté des autres. Le bureau de recensement fonctionnant alors à Bethléem attirait beaucoup de monde. Ils trouvèrent cependant l’hospitalité la plus modeste dans une de ces grottes qui servaient de demeure pour les personnes et d’écurie pour les animaux (Père Lagrange. L’Évangile de Jésus-Christ).

« Ô saint Joseph, enseignez-moi une vie toute cachée, toute d’amour » (Père Lagrange, Journal spirituel).

18 décembre 2015

C’est à saint Luc et par lui à Marie, que les âmes dominicaines

doivent les cinq mystères joyeux qu’elles s’attachent à contempler.

Une fois entrées en communication avec cet écrivain si éclairé sur ces mystères

elles reconnaîtront dans le troisième évangile les mêmes touches émues et délicates

qui attendrissent le cœur et le remplissent d’une immense espérance dans son Sauveur

(Père Lagrange. « Comment lire la Sainte Écriture ? »).

16 décembre 2015

Ce qu’attendaient les âmes religieuses, mal satisfaites de religions impures, même sous leur forme la plus élevée,

c’était un Sauveur, qui leur accordât le pardon de leurs péchés,

qui les aidât à pratiquer une vie meilleure

(Père Lagrange. « Comment lire la Sainte Écriture »).

13 décembre 2015

L’Attente

Marie, consciente de ce qui s’était passé en elle, pouvait dire : « Le Puissant a fait en moi de grandes choses et son nom est saint. »

Et elle glorifiait le Seigneur, en attendant que son Fils nous apprenne à demander que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite. Elle continue.

(Père Lagrange, « Marie de Nazareth »).

10 décembre 2015

Unissons nos prières à celles de fr. Manuel Rivero O. P. qui célèbre la messe de ce jour‑anniversaire aux intentions particulières confiées et pour la béatification du père Lagrange.

Unissons nos prières à celles de fr. Manuel Rivero O. P. qui célèbre la messe de ce jour‑anniversaire aux intentions particulières confiées et pour la béatification du père Lagrange.

« Miséricorde : amour indulgent et compatissant qui soulage et console celui qui en est l’objet. Elle gagne par la bienfaisance, surtout les âmes faibles, préoccupées de leurs intérêts ; les âmes fortes en ont besoin aussi : ce sont les consolations que Dieu mèle aux épreuves » (Père Lagrange, Journal spirituel, 4 avril 1879).

8 décembre 2015

Une piété simple et profonde pour l’Immaculée Conception :

Une piété simple et profonde pour l’Immaculée Conception :

« Sa piété, parce qu’elle puisait aux sources authentiques, fut simple et profonde, sans aucun calcul, sans le moindre semblant d’ostentation. Il eut toujours pour la Vierge une dévotion filiale. Il aimait à rappeler qu’il était né l’année qui suivit la définition de l’Immaculée Conception ; l’École biblique fut mise par lui sous le patronage de Notre Dame du Rosaire. Jusqu’aux dernières années de sa vie, il eut un règlement de novice. Levé à cinq heures, il descendait à l’église, célébrait le Saint sacrifice, prolongeait son action de grâces et son oraison, puis se mettait au travail. Vers onze heures, bien avant le début de l’office choral, il descendait à l’église. Nous étions sûrs de le voir là, priant près de ce pilier de la nef d’où l’on découvre à la fois le tabernacle et l’autel du Rosaire. » (Fr. Roland de Vaux, dominicain)

Avec le Père Lagrange, confions-nous à la prière de l’Immaculée Conception !

6 décembre 2015

« Grâce à demander pour l’Immaculée Conception :

pureté du cœur et persévérance finale dans les cœurs »

(Père Lagrange, Journal spirituel, le 6 décembre 1881).

3 décembre 2015

« Seigneur ! Seigneur ! » (Matthieu 7, 21)

« Seigneur ! Seigneur ! » (Matthieu 7, 21)

Il faut agir. Mais agir pour faire la volonté du Père : « Ce n’est pas quiconque dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père. »

Depuis que cette parole a été dite, les penseurs chrétiens ont sondé la valeur des actions morales et les conditions de la perfection chrétienne. De plus en plus leur enseignement se résume en ce point que toute la perfection consiste à s’unir à la volonté de Dieu, à l’accomplir selon ses forces, ou du moins à s’y abandonner. Une seule parole de Jésus fait déjà toute la lumière

(Père Marie-Joseph Lagrange : L’Évangile de Jésus-Christ).

2 décembre 2015

Seconde multiplication des pains (Matthieu 15, 29-37)

Il se passa alors ce qu’on pouvait attendre de la bonté de Jésus. Toute cette foule était là depuis trois jours ; on amenait sans cesse de nouveaux malades ; avec les guérisons la masse augmentait. Ce spectacle inouï faisait tout oublier. Après avoir récompensé leur foi par ces miracles, Jésus eut pitié d’eux-mêmes, qui n’avaient rien à manger, et ne voulut pas les renvoyer à jeun, car quelques-uns étaient venus de loin et ils étaient exposés à défaillir en route.

1er décembre 2015

« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses-là aux sages et aux habiles, et les avoir révélées aux petits ! » (Luc 10, 21)

« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses-là aux sages et aux habiles, et les avoir révélées aux petits ! » (Luc 10, 21)

Jésus n’avait-il pas consumé ses forces à éclairer les sages et les habiles ? Mais parce qu’ils se croyaient sages, se confiant en leurs propres lumières, ne se doutant pas de leur cécité, Dieu les avait laissés là, et avait guéri d’autres aveugles, mais qui demandaient à voir. Il leur avait ouvert les yeux par son Fils, auquel tout a été transmis par son Père, tout ce qu’il sait, tout ce qu’il peut, tout ce qu’il est, tout ce dont il est le dépositaire. Et ce don est tellement mystérieux, la Personne du Fils est tellement haute, que « nul ne sait qui est le Fils, si ce n’est le Père », comme « nul ne sait qui est le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils voudrait le révéler », et encore dans la mesure où ce secret peut tenir dans un cœur d’homme.

(L’Évangile de Jésus-Christ par le Père Lagrange)