5 novembre 2021

Chemin de Résurrection

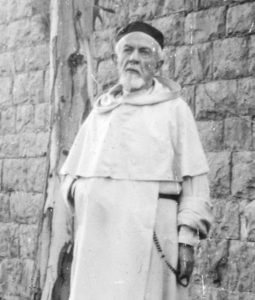

Frère Manuel Rivero O.P., avec la Fraternité laïque dominicaine bienheureux père Lataste (1832-1869), apôtre des prisons.

Tananarive (Madagascar), le 4 novembre 2021.

1ère station : L’ensevelissement

De l’Évangile selon saint Jean 19, 38s :

« Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème – celui qui précédemment était venu, de nuit, trouver Jésus – vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d’aloès, d’environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linges, avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin, au lieu où il avait été crucifié, et, dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n’avait encore été mis. »

Méditation :

À la suite de Jésus-Christ, l’Église vit l’option préférentielle pour les pauvres ; non pas parce qu’ils seraient meilleurs que les riches mais parce qu’ils en ont davantage besoin. Une maman de plusieurs enfants veille en priorité sur l’enfant tombé malade car il nécessite son attention et son amour. Jésus aime tous les hommes. Il soutient en premier les pauvres et les pécheurs dont la misère appelle la miséricorde divine.

Il reste à chacun d’accueillir la prédication de Jésus avec foi en délaissant l’orgueil et l’esclavage de l’ego. Joseph d’Arimathie a cru en Jésus. Il l’a suivi jusqu’au Calvaire. Au moment de la mort de son maître, Joseph honore la sainte dépouille mortelle de Jésus en apportant un linceul de lin pur, et après en la plaçant dans un tombeau neuf.

Prière : Prions pour ceux qui meurent seuls et abandonnés.

Prions afin que tout homme soit respecté et honoré dans sa vie et dans sa mort.

Prions pour les Équipes de la pastorale des funérailles qui accomplissent une belle œuvre de miséricorde et de prédication de la résurrection du Christ.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

2ème station : La garde du tombeau

De l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 27,62-66)

Le lendemain, c’est-à-dire après la Préparation, les grands prêtres et les Pharisiens se rendirent en corps chez Pilate et lui dirent : « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, de son vivant : Après trois jours je ressusciterai ! Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu’au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple : « Il est ressuscité des morts ! » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit : « Vous avez une garde ; allez et prenez vos sûretés comme vous l’entendez ». Ils allèrent donc et s’assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde.

Méditation :

Tout au long de sa vie publique, Jésus a reçu des insultes : séducteur du peuple, possédé du diable… Au moment de sa mort, il est traité d’ « imposteur ». L’œuvre de Dieu se fait dans la contradiction. De sa naissance à sa mort, Jésus a connu la menace, la jalousie et la persécution. L’évangile ne rime pas avec angélisme : « Tout le monde est beau ; tout le monde est gentil ». Au moment sublime de la mort et de la résurrection du Christ, zénith de l’histoire de l’humanité, instant de lumière divine, le mensonge, l’aveuglement et l’entêtement sévissent à Jérusalem.

Prière :

Prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, victimes innocentes, témoins, martyrs du Christ.

Prions pour que les responsables politiques protègent les droits de l’homme dont le droit de pratiquer librement sa religion.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

3ème station : Le tombeau vide

De l’Évangile selon saint Luc (24,1-8)

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes, disciples de Jésus, allèrent à la tombe, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit éblouissant. Et tandis que, saisies d’effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, disait-il, que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour ». Et elles se rappelèrent ses paroles.

Méditation :

Seigneur, comme à ces femmes, tu nous proposes une vraie rencontre. Elles trouvent la pierre roulée devant le tombeau en allant accomplir leur rituel. Quel choc face au vide du tombeau ! Quel choc aussi quand nous sommes face à nos tombeaux vides ou trop plein de détresse ! Par ta Résurrection, nos tombeaux sont vides…Il n’y a plus rien de nos histoires cachées, de nos secrets inavouables bien enfouis au plus profond de nous. Toi, Seigneur tu nous accueilles quelle que soit notre histoire, notre passé.

Le Bienheureux Marie-Jean-Joseph LATASTE, « apôtre des prisons », a porté la grâce de ta Résurrection auprès des femmes incarcérées de la Maison de Force de Cadillac. Il a proclamé que Dieu nous aime tels que nous sommes, sans nous juger. Il a témoigné des merveilles de Dieu qu’il a vues en prison : « Vous les aurez vues ces femmes relever doucement la tête comme des fleurs après l’orage quand le soleil vient les toucher ». Jadis prisonnières de leurs péchés, lieux de mort, elles ont été relevées par l’Amour chaleureux et vivifiant de Dieu.

Prière :

Seigneur, nos existences et nos vies personnelles sont faites de joies et de failles profondes. Isolées, exclues, en situation d’échec personnel, des personnes s’enferment dans l’alcool, la drogue et la pornographie….

Prière : Pousse, Seigneur, la pierre qui obstrue nos âmes et nos corps. Redonne-nous la liberté d’aimer le monde. Apprend-nous à regarder nos frères et sœurs marginalisés, avec ton regard, un regard qui relève.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

4ème station : L’apparition aux saintes femmes

De l’Évangile selon saint Matthieu (28,9-10)

Et voici que Jésus vint à la rencontre des femmes disciples de Jésus : « Réjouissez-vous », dit-il. Et elles de s’approcher et d’étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit : « Ne craignez point ; allez annoncer à mes frères qu’ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront ».

Méditation :

Le christianisme a commencé avec l’annonce de la joie, accordée à Marie de Nazareth par pure grâce : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 1,28). C’est le même mot grec « kairé » qui exprime le souhait de joie qui apparaît maintenant ici mais au pluriel « kaireté » dans l’apparition de Jésus aux femmes disciples : « Réjouissez-vous ».

Ces femmes disciples sont comblées de la joie pascale à la mesure de leur foi. Femmes fidèles et aimantes, qui se prosternent devant Jésus vivant qui leur apporte la bonne nouvelle de la résurrection.

Chargées de mission par Jésus lui-même, elles vont transmettre la nouvelle « aux frères de Jésus ». En effet, avant d’être leurs frères dans la foi, les autres fidèles qui ont cru en Jésus sont devenus « frères de Jésus », fils du même Père.

Nous avons à mettre en parallèle cette consécration prophétique et apostolique des femmes disciples avec la consécration apostolique et prophétique transmise à Marie-Madeleine dans le jardin du tombeau devenu le jardin de la Résurrection, annonce de la nouvelle création, et de la nouvelle alliance entre le Christ Jésus et l’Église, représentée et symbolisée par Marie de Magdala : « Va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jn 20, 17).

« Allez ». Jésus, envoyé par le Père, envoie les femmes disciples en mission auprès des apôtres abasourdis et incrédules : « Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21).

Prière :

Loué sois-tu, Seigneur, Jésus, pour l’allégresse pascale répandue dans les cœurs de tes disciples.

Loué sois-tu, Seigneur, Jésus, pour nous avoir associé à ta mission de Salut par la prière, le témoignage et l’annonce de la Parole de Dieu.

Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour la maternité spirituelle, prophétique et apostolique, des femmes que tu appelles et que tu envoies.

Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour la transmission de l’Évangile, accomplie par des femmes dans les familles, la catéchèse, l’enseignement de la théologie et la prédication.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

5ème station : Apparition à Marie-Madeleine

De l’Évangile selon saint Jean (20 ; 1,11-18)

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau.

Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l’intérieur du tombeau et elle voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l’un à la tête et l’autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis ». Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je l’enlèverai ».

Jésus lui dit : « Marie ! » Se retournant, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni » – ce qui veut dire : « Maître ».

Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ».

Marie de Magdala va donc annoncer aux disciples qu’elle a vu le Seigneur et qu’il lui a dit cela.

Méditation :

Marie-Madeleine se rend de grand matin au tombeau pour honorer son Maître. Jésus n’est plus là….. Le tombeau est vide ! Elle fond en larmes. Jésus était tout pour elle, son Sauveur, son Libérateur.

Comme elle, les filles de Cadillac attendaient la vraie Vie. Elles ne l’ont pas trouvée. Elles aussi se sont retrouvées devant des tombeaux vides. Un jour, Jésus les rejoint : le Frère Marie-Jean-Joseph LATASTE vient les visiter. Une à une, elles seront appelées par leur nom et elles reconnaîtront l’appel de leur « Rabbouni ». Dieu veut leur accorder son pardon et ainsi guérir leur cœur, leur donner la vraie Vie qu’elles pensaient ne plus mériter. Marie-Madeleine sera Apôtre des Apôtres. Des filles de Cadillac deviendront Sœurs de Béthanie.

Prière :

Seigneur, nous voulons aimer et être aimés. Donne-nous la sagesse de toujours reconnaître dans nos frères ce qui peut faire d’eux de grands saints. Aide-nous à prendre soin les uns des autres quelques que soient nos chemins de vie. Puissions-nous donner toujours la meilleure place aux faibles et aux pauvres.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

6ème station : Supercherie des chefs juifs

De l’Évangile selon saint Matthieu (28,11-15)

Tandis que les femmes disciples de Jésus s’en allaient, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d’argent, avec cette consigne : « Vous direz ceci : Ses disciples sont venus de nuit et l’ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l’affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l’amadouer et de vous épargner tout ennui ». Les soldats, ayant pris l’argent, exécutèrent la consigne, et cette histoire s’est colportée parmi les Juifs jusqu’à ce jour.

Méditation :

La corruption ! Ce mot revient sans cesse dans la vie économique et politique. L’Évangile souligne aussi la corruption dans la vie religieuse, en l’occurrence chez les grands prêtres et les anciens, chargés de montrer le chemin de la vérité et de la pureté au peuple.

Mensonge et argent figurent au commencement et au terme de la vie de Jésus. Fourberie et mensonge du roi Hérode envers les mages (cf. Mt 2,8) : tromperie et corruption dans l’événement le plus important de l’histoire de l’humanité : la résurrection de Jésus le Messie.

Prière :

Prions pour toutes les situations de tromperies auxquelles nous sommes confrontés dans la vie publique ou personnelle. Que nos paroles et nos actions soient toujours accordées aux valeurs de l’Évangile. À la lumière du Christ ressuscité, qui est le cœur de notre foi, que nous soyons préservés de toute tentation d’une passion égoïste au détriment de la vérité et du bien commun.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

7ème station : Apparition aux disciples

De l’Évangile selon saint Jean (20,19-23)

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : « Paix à vous ! » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ».

Méditation :

Les disciples se sont enfermés par peur, et Jésus pourtant a trouvé un chemin pour les rejoindre. Le père Marie-Jean-Joseph LATASTE a lui aussi rejoint nos sœurs à la prison de Cadillac. Quelles que soient nos enfermements, Dieu nous rejoint pour nous apporter la liberté et la paix.

Jésus a montré aux disciples ses plaies pour leur rappeler sa souffrance sur la croix et son humanité passée ; la vie nouvelle n’efface pas le passé mais elle laisse derrière la souffrance endurée, rappelée par des cicatrices ouvertes, devenues maintenant signes de victoire sur la mort. Le Christ nous appelle à assumer notre responsabilité dans la liberté de nos frères et à témoigner de sa miséricorde divine, offerte à ceux qui croient, sans autre condition que de croire en la compassion de Celui qui a souffert la Passion pour nous.

Prière :

Seigneur, donne-nous la force de pardonner l’égarement de nos frères qui nous blessent.

Quand nos limites humaines sont atteintes, puissions-nous obéir à l’Amour au point de tout pardonner, même quand cela semble impossible à nos forces.

Donne-nous d’accueillir notre frère dans ce qu’il est pour Toi, Seigneur, et de ne pas l’enfermer dans ce qu’il a fait !

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

8ème station : Apparition à l’apôtre Thomas incrédule

De l’Évangile selon saint Jean (20,24-29)

Or Thomas, l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec le groupe de disciples, lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas ». Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l’intérieur et Thomas avec eux.

Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant ». Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».

Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ».

Méditation :

« Heureuse faute d’Adam qui nous valut un tel Sauveur », s’exclamait saint Augustin. « La prison, un mal pour un bien », avouent certaines personnes détenues.

Alors que tout semble fini inexorablement lors de l’incarcération, le Seigneur ressuscité peut ouvrir un chemin de lumière dans le cœur et dans les relations sociales.

Un surveillant de prison aime à rappeler aux détenus qui arrivent en prison : « Ici, ce n’est pas la fin, ici, tout commence ».

Dans la logique du pouvoir définitif de la mort, l’apôtre Thomas affirmait ouvertement son incrédulité à l’égard des témoignages sur la résurrection de Jésus. Il voulait voir et toucher.

Saint Jean, l’évangéliste, ne précise pas si Thomas a mis sa main dans le côté transpercé de Jésus. Peut-être oui, peut-être non. Les chrétiens sont libres d’adhérer à l’une ou l’autre possibilité.

Ce qui s’est passé dans la rencontre avec Jésus vivant, seul Thomas le sait. En tout cas, il a connu un bouleversement intérieur reflété par sa confession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Prière que les fidèles sont invités à reprendre dans leur cœur au moment de l’élévation du Corps et du Sang du Christ à la messe. Dans ce grand moment d’adoration et de silence sacré, la prière de Thomas nous introduit dans le mystère : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».

Ce n’est pas par le toucher que Thomas a cru mais par la grâce de la foi qui guérit le cœur endurci et malade.

Prière :

Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi en ta Résurrection.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

9ème station : Les disciples d’Emmaüs

De l’Évangile selon saint Luc (24, 13-27)

Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s’approcha, et il faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s’arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l’un d’eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci ». « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s’est montré un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël ; mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées ! Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S’étant rendues de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu’elles ont même eu la vision d’anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu ! »

Alors il leur dit : « Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les Prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait.

Méditation :

Cet Évangile nous montre la pédagogie de Jésus. Il commence par faire route avec les disciples. En silence, il se met à leur écoute. Effacé, il ne se fait pas reconnaître tout de suite. Par des questions, il suscite le partage. Loin de leur faire la morale pour leur peu de foi, il favorise leur relecture du Vendredi saint, où Jésus est mort en croix. Un dicton dit qu’il faut « faire l’âne pour avoir du foin » ; Jésus pose des questions qui nous paraissent inutile : « De quoi, parliez-vous en chemin ? »

Petit à petit, il va les conduire au mystère pascal : « Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Cette phrase représente le centre et le cœur de l’apparition aux disciples d’Emmaüs. Tout l’échange converge vers cette déclaration de Jésus. La vie nouvelle repartira de ce mystère de souffrance et de gloire.

Le moment est venu pour Jésus de faire une longue catéchèse sur le rôle et la personnalité du Messie, à partir de la Loi, des Psaumes et des Prophètes. La Parole de Jésus, Esprit et Vie, embrase l’esprit des disciples : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous alors qu’il nous expliquait les Écritures ? »

Les disciples pensaient que Jésus allait délivrer Israël par une puissance militaire. Ils n’imaginaient pas une vie nouvelle et céleste par le Christ et par la croix. Les explications catéchétiques de Jésus étaient nécessaires voire indispensables pour les faire passer d’une vision matérielle de puissance à la puissance de l’amour de Dieu.

La joie éclate. La ferveur et le zèle remplacent la tristesse et le scepticisme. Une vie nouvelle commence à grandir dans les cœurs des disciples d’Emmaüs.

Cette vie nouvelle et céleste, les femmes détenues de la prison de Cadillac l’ont pressentie dans leur cœur, dans leur âme dans le rayonnement spirituel de leur corps. Le Père LATASTE, à l’occasion de l’adoration perpétuelle qui a suivi ses catéchèses a témoigné : « Les détenues se relayaient non pas deux à deux, mais deux cents par deux cents, sur la moitié de la nuit, dans un silence impressionnant ». Ébloui par un tel recueillement, le prédicateur s’écrie : « J’ai vu des merveilles ! »

Si sainte Catherine de Sienne, la grande Mystique dominicaine, docteur de l’Église, s’était exclamée après un temps d’oraison, « j’ai vu des merveilles », le père Lataste a expérimenté les merveilles accomplies par Dieu dans la prison de Cadillac. Les femmes détenues l’ont évangélisé à leur tour, le faisant découvrir l’action de la grâce dans leur vie. Contemplation dans l’apostolat ! Loin d’opposer la vie contemplative à la vie apostolique ou d’en établir des hiérarchies, le père Lataste contemple dans l’apostolat et l’apostolat le plonge dans la contemplation du mystère de Dieu qui fait toutes choses nouvelles.

Prière :

Ne sommes-nous pas nous aussi les disciples d’Emmaüs, myopes voire aveuglés, dans nos mentalités uniquement humaines sans vision surnaturelle ?

Prions pour que nous sachions reconnaître sur nos chemins de croix le Christ Ressuscité.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

10ème station : Les cœurs brûlants

De l’Évangile selon saint Luc (24, 28-35)

Quand les deux disciples furent près du village où ils se rendaient, le Christ ressuscité fit semblant d’aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme ». Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu’il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent… mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? »

À cette heure même, ils partirent et s’en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui dirent : « C’est bien vrai ! le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ! » Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.

Méditation :

Le pain rompu lors du dîner leur a rappelé le corps crucifié du Calvaire et la communion fraternelle.

Dans nos chemins de vie, nous sommes comme ces deux compagnons : nos chagrins nous aveuglent. Ce repas ce n’est pas juste du pain mais « Ta présence, la nourriture de notre âme et Ta personne même, dont tu nous fais cadeau aujourd’hui et pour toujours ».

Tout est grâce. Tu nous relèves comme l’avait annoncé le père LATASTE à ceux qui étaient tombés : « La main qui a relevé les unes est la même qui a préservé les autres de tomber ». Il n’y a pas d’un côté les pécheurs, la racaille méprisable, et de l’autre côté, les purs et les bons honorables. Tous les hommes sont pécheurs. Et saint Paul d’avertir ceux qui sont debout de ne pas tomber ! Nous sommes en réalité sur le même plan du Salut. Tombés, Dieu nous relève ; tentés, Dieu nous préserve souvent de chuter. « Qu’as-tu que tu n’aies pas reçu ? », enseigne encore une fois saint Paul, l’apôtre des nations, qui venait de loin, ayant lui-même persécuté les chrétiens et croyant bien faire.

La Loi nous condamne tous car nous sommes incapables de l’accomplir. Amnistiés par le Christ qui a cloué l’acte de notre condamnation à sa croix, nous pouvons nous réjouir d’être aimés non pas à cause de nos mérites mais parce que Dieu est Amour et miséricorde.

Prière :

Merci Seigneur d’ouvrir nos yeux à la splendeur de ta grâce !

Viens nous libérer des prisons matérielles, psychologiques et spirituelles, bâties au long de nos histoires, personnelles, faites de blessures et de plaies restées ouvertes, de doutes visibles et d’espoirs intimes.

Seigneur, tu rejoins ceux qui sont perdus, repliés sur eux-mêmes, dans la peur, l’angoisse et la solitude. Envoie ton Esprit Saint sur tout homme. Puissent les fermetures de chacun devenir par ta grâce chemin de Résurrection.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

11ème station : Étonnement des disciples

De l’Évangile selon saint Luc (24, 36-43)

Tandis que les disciples disaient cela, le Christ ressuscité se tint au milieu d’eux et leur dit : « Paix à vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi tout ce trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds ; c’est bien moi ! Palpez-moi et rendez-vous compte qu’un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d’étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux.

Méditation :

Ressuscité, Jésus ne se détache pas de son humanité. Il la garde transfigurée par le passage de la mort à la résurrection.

Plus encore, Jésus tient à manifester à ses disciples son humanité blessée par les clous. Comme il l’a fait envers Thomas, l’incrédule, qui voulait voir et toucher pour croire, Jésus invite les disciples à le regarder et à le toucher. Le réalisme de son corps ressuscité apparaît au cours du repas lors duquel il mange un morceau de poisson grillé. Il importe de recevoir ce message de Jésus sur la dignité de notre corps humain qui ne saurait être réduit à une chose que l’on manipule. Alors que de nombreuses personnes déclarent préférer les animaux aux hommes, Jésus ressuscité montre l’amour de Dieu pour notre condition humaine.

« Jésus est le visage humain de Dieu et le visage divin de l’homme », enseigne le pape Jean-Paul II. Par le mystère de l’Incarnation, les hommes contemplent le visage humain de Dieu. Par le mystère de la Résurrection, les croyants contemplent le visage divin de l’homme.

Prière :

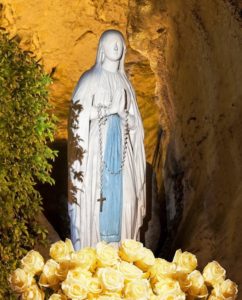

La Vierge Marie conduit à croire en Jésus, Fils de Dieu, et pleinement homme né de sa chair de femme. Prions pour ceux qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Prions pour que la dignité sacrée du corps humain soit respectée et promue par les scientifiques et les politiques.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

12ème station : Apparition au bord du lac de Tibériade

De l’Évangile selon saint Jean (21, 1-14)

Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi.

Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais pêcher ». Ils lui dirent : « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau et, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage ; pourtant les disciples ne savaient pas que c’était Jésus.

Jésus leur dit : « Les enfants, vous n’avez pas du poisson ? » Ils lui répondirent : « Non ! » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils n’avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre : « C’est le Seigneur ! » À ces mots : « C’est le Seigneur ! » Simon-Pierre mit son vêtement – car il était nu – et il se jeta à l’eau. Les autres disciples, qui n’étaient pas loin de la terre, mais à environ deux cents coudées, vinrent avec la barque, traînant le filet de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apporte’ de ces poissons que vous venez de prendre ». Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de gros poissons : cent cinquante-trois ; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? ». Sachant que c’était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne ; et de même le poisson. Ce fut-là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d’entre les morts.

Méditation :

Jésus n’est pas un éteignoir d’énergies. Ressuscité, il fait signe à ses disciples en multipliant leur pêche. Jésus rend la vie de l’homme passionnante, féconde, rayonnante. La pêche miraculeuse rappelle aux baptisés que la vie chrétienne représente un miracle permanent. Pour ceux qui mettent leur foi en Jésus, chaque jour est illuminé par des signes de la présence discrète mais agissante du Seigneur. Dieu est providence. Le hasard peut être lu comme l’action anonyme et cachée de Dieu qui soutient le monde et le recrée par la grâce pascale.

Jésus ne propose pas aux Apôtres une existence terne et stérile mais une aventure où l’Esprit Saint accomplit des merveilles qui dépassent ce que l’homme peut imaginer ou accomplir.

Prière :

Prions pour ceux qui s’interrogent sur le sens de leur vie. Prions pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Prions pour ceux qui reprennent contact avec l’Église après des années d’éloignement.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

13ème station : La triple confession d’amour

De l’Évangile selon saint Jean (21, 15-18)

Quand les apôtres eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime ». Jésus lui dit : « Pais mes agneaux ». Il lui dit à nouveau, une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu » – « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t’aime ». Jésus lui dit : « Pais mes brebis ». Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné de ce qu’il lui eût dit pour la troisième fois : « M’aimes-tu », et il lui dit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ». Jésus lui dit : « Pais mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais ; quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas ».

Méditation :

L’amour au défi de la peur. Simon Pierre, le fils de Jonas, aurait-il pu vivre normalement avec ce sentiment de culpabilité après son triple reniement ? Du reniement à la faute, de la faute à la culpabilité, de la culpabilité au remord. Dans son reniement, Pierre se pose beaucoup de questions sur lui-même. Pourquoi ai-je fait cela ? Comment est-il possible ? Qui suis-je ? Que m’arrive-t-il ? En réalité, aux yeux du Seigneur, ce qu’il a fait ne représente qu’un moment de lui-même. La dignité de Pierre dépasse sa faute. Quand son cœur le condamne, Jésus se manifeste plus grand que son cœur.

Nous ressemblons à Pierre et peut-être en cet instant même. Peut-être, nous posons-nous les mêmes questions personnelles que Pierre sur le sens de notre existence et le ressort de nos actions, parfois folles, absurdes et délétères.

Au contact de Jésus, dans le dialogue, « un autre Pierre » a jailli : « le Pierre pardonné et aimé ». Cela peut nous arriver aussi. Comme Pierre, par le pardon de Jésus, nous pouvons devenir protagonistes d’une nouvelle vie animée par l’Esprit Saint au service de l’Église.

La triple confession de foi en réponse aux questions de Jésus a aboli le triple reniement de Pierre. Pierre est devenu la pierre sur laquelle Jésus fonde l’Église. Témoin de la miséricorde divine, Pierre ne renverra pas les païens à sa personne bien misérable mais au mystère de Jésus ressuscité.

Prière :

Seigneur, nous te confions tous « les Pierre » qui sommeillent en chacun de nous.

Nous te consacrons nos âmes et nos corps, dans le désir de renaître à ta vie nouvelle.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

14ème station : L’envoi en mission

De l’Évangile selon saint Matthieu (28, 16-20)

Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d’aucuns cependant doutèrent. S’avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde ».

Méditation :

Jésus envoie maintenant les disciples dans le monde entier leur partageant le pouvoir qui est le sien. Ainsi l’œuvre du Salut se poursuivra-t-elle partout et toujours par la prédication et le sacrement du baptême.

Cet envoi en mission a lieu en Galilée, là où Jésus a grandi. C’est dans la Galilée des nations, carrefour de peuples païens au cours de l’histoire d’Israël, que Jésus apparaît aussi à ses disciples pour illuminer les cœurs et ces lieux géographiques de sa lumière de Ressuscité. Le quotidien du travail deviendra fête par la présence permanente de Jésus ressuscité qui n’abandonne pas ses fidèles. Il leur donne son Esprit Saint afin que la Vie de Dieu le Père rayonne dans les âmes de tous ceux qui deviendront des disciples de Jésus, grâce au témoignage et à la catéchèse des chrétiens.

L’enseignement des disciples comprendra aussi un art de vivre nouveau en accord avec la mort et la résurrection de Jésus. Il s’agira de mourir à l’ego et au repli sur soi pour donner sa vie à Dieu et au service des hommes. Voilà la morale chrétienne : l’art de vivre heureux dans la relation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Le Dieu révélé par Jésus n’est pas solitaire et lointain mais relation et proximité. C’est pourquoi, les chrétiens ne disent pas que tout est fini lors des épreuves comme la maladie, la prison ou l’échec sentimental ou professionnel. Là où l’incroyant voit un mur et un tombeau, le disciple de Jésus discerne un commencement, le commencement d’une nouvelle relation avec Dieu, avec le prochain et avec soi-même.

Bonne nouvelle que ce passage de la mort à la vie, de l’échec à la vie nouvelle en Jésus le Ressuscité !

Le père Lataste a été témoin de cette œuvre de résurrection spirituelle dans la prison de Cadillac, près de Bordeaux, où les femmes détenues sont devenues des créatures nouvelles, adorant Dieu à l’exemple des disciples qui s’étaient prosternés devant Jésus ressuscité en Galilée.

Ces femmes recréées par la foi en Jésus ressembleront aussi à sainte Marie-Madeleine, l’apôtre des apôtres, qui annonça la Résurrection aux apôtres sceptiques. Elles seront les apôtres de la miséricorde du Ressuscité.

Prière :

Seigneur Jésus, ressuscité pour notre salut, nous te rendons grâce pour tant de grâces reçues. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens à notre secours, afin que nous soyons témoins de ta miséricorde.

Chant sur la Résurrection : refrain-couplet-refrain

Notre Père. Ave Maria ou Regina Coeli ou Magnificat

Bénédiction finale

CANTIQUE DE MARIE

(Lc 1,46-55)

46 Mon âme exalte le Seigneur

47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !

50 Son amour s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.

51 Déployant la force de son bras

il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,

il élève les humbles.

53 Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.

54 Il relève Israël son serviteur,

il se souvient de son amour,

55 de la promesse faites à nos pères,

En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae !

Vita dulcedo et spes nostra, salve !

Ad te clamamus, exsules filii Evae.

Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos

ad nos converte ;

et, Jesum, benedictum fructum ventris

tui, nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde :

notre vie, notre douceur

et notre espérance, salut !

Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous.

Vers vous nous soupirons,

gémissant et pleurant

dans cette vallée de larmes

Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.

Et après cet exil, montrez-nous Jésus,

le fruit béni de vos entrailles.

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

REGINA CAELI

Regina caeli laetare, alleluia :

Quia quem meruisti portare alleluia :

Resurrexit, sicut dixit, alleluia :

Ora pro nobis Deum, alleluia.

- Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.

- Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia,

car celui que tu as porté, alléluia,

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia,

Prie Dieu pour nous, alléluia.

- Soyez dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia.

- Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.

catholique de Jacques et de Raïssa Maritain, le 11 juin 1906. Raïssa était d’origine juive, immigrée russe d’une famille hassidique. Jacques n’avait reçu de sa mère qu’une initiation au protestantisme.

catholique de Jacques et de Raïssa Maritain, le 11 juin 1906. Raïssa était d’origine juive, immigrée russe d’une famille hassidique. Jacques n’avait reçu de sa mère qu’une initiation au protestantisme. catholique de Jacques et de Raïssa Maritain, le 11 juin 1906. Raïssa était d’origine juive, immigrée russe d’une famille hassidique. Jacques n’avait reçu de sa mère qu’une initiation au protestantisme.

catholique de Jacques et de Raïssa Maritain, le 11 juin 1906. Raïssa était d’origine juive, immigrée russe d’une famille hassidique. Jacques n’avait reçu de sa mère qu’une initiation au protestantisme.