30 mai 2021

Bonne fête à toutes nos mamans de la terre et du ciel !

L’exemple d’une maman chrétienne

L’exemple d’une maman chrétienne

Ma mère m’avait inspirée tant de sa flamme spirituelle.

C’est à son bureau, à côté de l’étagère qui lui servait d’oratoire, en lisant ses livres, que je suis revenu à Dieu. (P. Lagrange. Journal spirituel.)

Illustration Vierge Marie et l’enfant Jésus Icône Vatican

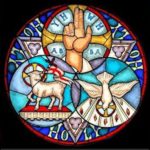

La Sainte Trinité

Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé, nous le croyons pareillement et, de ton Fils et du Saint-Esprit ; et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté.

Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé, nous le croyons pareillement et, de ton Fils et du Saint-Esprit ; et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté.

(Préface de la Trinité)

Illustration : La Sainte Trinité Vatican

D’après l’exemple de Jésus, l’autorité doit être un service (Marc 41-45)

Parmi les disciples du Christ, celui qui disposera de l’autorité devra se faire le serviteur de tous. Admirable notion du pouvoir qui pénètre, quoique lentement, même dans les sociétés humaines. (Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile selon saint Marc, éd. Lecoffre-Gabalda, 1935, p. 108.)

Illustration : Pape François à genoux pour la paix au Sud Soudan : bel exemple d’humilité.

24 mai 2021

Départ pour le Père de Madame Soucila ALIKARA, amie de la Famille dominicaine et de l’association des amis du père  Lagrange.

Lagrange.

En ce 24 mai 2021, fête de la translation des reliques de saint Dominique et fête de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, elle est partie vers son Seigneur.

Musulmane, pratiquante catholique depuis son enfance chez les religieuses à Majunga (Madagascar), elle n’a jamais demandé le baptême.

Samedi dernier, le 22 mai, je suis passé la voir, elle ne parlait plus mais au terme de la bénédiction au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, elle a répondu « Amen ».

Merci, Seigneur, pour tout ce qu’elle a apporté à tant de personnes et aux enfants pauvres. Pardon pour ses péchés. A-Dieu miséricordieux qui connaît les profondeurs du cœur.

Fr. Manuel.

Photos : Soucila à Rome à l’occasion du colloque sur le père Lagrange en 2015

23 mai 2021

Le rôle du Saint-Esprit.

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous n’êtes pas en état maintenant de porter ; mais, quand il sera venu, lui, l’Esprit de la vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière » (Jean 16, 12-13).

L’Esprit ayant été promis pour assister les Apôtres, et aussi pour les consoler du départ du Christ, l’Église a entendu son nom de Paraclet, littéralement Assistant ou Défenseur, dans le sens voisin de Consolateur de tous comme l’hôte très suave de chaque âme :

L’Esprit ayant été promis pour assister les Apôtres, et aussi pour les consoler du départ du Christ, l’Église a entendu son nom de Paraclet, littéralement Assistant ou Défenseur, dans le sens voisin de Consolateur de tous comme l’hôte très suave de chaque âme :

« Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle. Amen » (Prose incomparable de la Pentecôte).

Tout ce que Jésus venait de dire avait sa portée dans la perspective indéfinie entre son départ et le moment de la réunion dans l’éternité.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique,Artège-Lethielleux, 2017, p. 564).

Illustration : La Pentecôte, huile sur bois, peinture réalisée par la Communauté du Cénacle de Laxou.

19 mai 2021

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes »  (Jean 17, 11).

(Jean 17, 11).

La charité fraternelle qui est l’union de tous les membres du Christ entre eux et avec lui, comme il est uni à Dieu le Père. Pratique : voir Jésus-Christ en eux ; non pas précisément comme le représentant, c’est-à-dire agissant comme il eût agi, mais comme le contenant très réellement, unis à lui très intimement, demandant à grandir en eux. Cela supprimera deux choses fâcheuses : les jugements même légers et bienveillants, – les plaisanteries et taquineries qui peuvent mener ou aux petits froissements ou à l’attachement trop humain. S’humilier devant eux intérieurement.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. Journal spirituel, Cerf, 2014.)

Illustration : Qu’ils soient un

13 mai 2021

Belle Fête de L’Ascension du Seigneur

![]() « Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’est assis à la droite de Dieu, et eux s’en allèrent prêcher partout, le Seigneur les assistant » (Marc 16, 19-20).

« Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’est assis à la droite de Dieu, et eux s’en allèrent prêcher partout, le Seigneur les assistant » (Marc 16, 19-20).

La session à la droite du Père est naturellement une expression métaphorique ; c’est une vérité de foi qui n’a pu être constatée par des témoins, non plus d’ailleurs que le terme de l’Ascension de Jésus. L’auteur n’écrit plus ici comme historien. Il constate au nom de la foi l’accomplissement d’une partie de ce que Jésus avait annoncé aux sanhédrites : « Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance, et venant avec les nuées du ciel » (Mc 14, 62).

L’auteur représente la prédication de l’Évangile à vol d’oiseau. Il n’a pas dit où étaient les apôtres, il ne dit pas d’où ils sortent. On doit penser à Jérusalem, puisque rien n’indique qu’on s’en soit éloigné. Il n’est question ni de la descente du Saint-Esprit, ni de la fondation de l’Église de Jérusalem. On dirait simplement la réalisation de l’ancienne prophétie : « Des peuples nombreux s’y rendront et diront : « Venez, montons à la montagne de Yahvé, allons au Temple du Dieu de Jacob, pour qu’il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. Car de Sion viendra la Loi et de Jérusalem l’oracle de Yahvé » (Isaïe 2, 3). Cette vue schématique n’exclut évidemment pas les modalités de l’histoire qu’elle néglige de raconter. […] La tâche est immense mais quoi de plus consolant que cette assistance de Jésus ressuscité ? Il travaille avec ses Apôtres, et comme  Dieu garantit le succès – comme le vendeur qui garantit l’acheteur de toute éviction, et qui assure la qualité de la marchandise. Jésus montre par les effets qui accompagnent la parole que c’est bien la parole de vérité. Le caractère divin de cette garantie […], c’est tout ce qui prouve la vérité et la sainteté de la doctrine évangélique. (Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile selon saint Marc, Lecoffre-Gabalda, Paris, 1911

Dieu garantit le succès – comme le vendeur qui garantit l’acheteur de toute éviction, et qui assure la qualité de la marchandise. Jésus montre par les effets qui accompagnent la parole que c’est bien la parole de vérité. Le caractère divin de cette garantie […], c’est tout ce qui prouve la vérité et la sainteté de la doctrine évangélique. (Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile selon saint Marc, Lecoffre-Gabalda, Paris, 1911

Illustration :

L’Ascension du Seigneur. Icône russe.

Saint Pierre prêchant à Jérusalem par Charles Poërson (1642). Notre-Dame de Paris.

10 mai 2021

LES VINGT MYSTÈRES POUR ÊTRE DÉLIVRÉS DE LA PANDÉMIE

Fr. Manuel Rivero O.P.

En ce mois de mai 2021, à la demande du pape François, nous prions le rosaire pour la santé de l’humanité, pour les malades et le corps médical à leur service.

Comment prier le chapelet : http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_fr.html

MYSTÈRES JOYEUX

L’Annonciation

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14).

Le Fils de Dieu a pris notre nature humaine. Il est devenu une personne humaine comme nous. Son corps a éprouvé de la douleur au cours de sa Passion.

Seigneur Jésus, délivre nos corps de la pandémie du Covid-19.

La Visitation

« Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda » (Lc 1,39).

Marie, enceinte de Jésus, traverse les montagnes pour aider sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean le Baptiste.

Il y a la souffrance physique des malades ; il y a aussi la souffrance morale de se sentir oublié et abandonné, sans aucun soutien.

Puissions-nous, à l’exemple de la Vierge Marie, nous mettre en route pour rencontrer nos frères et nos sœurs malades, leur apportant la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu et la joie de l’amitié.

La Naissance de Jésus à Bethléem

« Marie enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient de place dans la salle » (Lc 2,8).

Celui qui crée l’espace ne trouve pas de place pour sa naissance.

Prions pour les malades à la rue, sans soins, faute de moyens financiers pour leur prise en charge.

La Présentation de Jésus au Temple et la Purification de Marie

« Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu le salut » (Lc 2, 29).

Cette prière de Syméon au moment d’accueillir l’enfant Jésus dans ses bras illumine l’approche de la mort. La mort ne sera qu’un passage vers la lumière du Christ ressuscité.

Que la Vierge Marie et saint Joseph, patron de la bonne mort, intercèdent pour nous « à l’heure de la mort » comme nous le prions dans l’Ave Maria.

Jésus parmi les docteurs de la Loi au Temple de Jérusalem

Marie et Joseph ne comprirent pas la parole de Jésus : « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Lc 2,49-50).

Si Marie et Joseph n’ont pas tout compris et s’ils ont marché dans la foi, tout chrétien, à la suite du Christ doit aussi avancer dans la foi, s’appuyant sur la Parole de Dieu.

Élevons nos cœurs vers Dieu et demandons pour nous-mêmes et pour tous la grâce de la foi en Jésus, tourné vers son Père.

MYSTÈRES LUMINEUX

Le Baptême de Jésus

« Une voix vint des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur » (Mc 1,11).

Cette voix du Père résonne aussi dans le cœur de tous les baptisés qui ne font qu’un avec le Fils bien-aimé du Père, Jésus.

Pourquoi ne pas reprendre au cours de nos journées et dans nos déplacements cette parole de Dieu notre Père pour chacun d’entre nous : « Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en Jésus » ?

Les Noces de Cana

« Mon heure n’est pas encore arrivée » (Jn 2, 4),

a dit Jésus en réponse à la demande de sa mère : « Ils n’ont pas de vin ». Grâce à l’intercession de Marie, l’heure de Jésus s’est manifestée. L’eau a été changée en vin, la peur a laissé place à la paix, la tristesse a disparu et la joie a éclaté.

Dieu ne nous laisse pas sans sa grâce dans la maladie.

Mettons notre confiance en l’intercession de la Vierge Marie et la gloire de Dieu brillera dans nos cœurs.

Jésus dans la synagogue de Nazareth

Jésus a lu un passage du prophète Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi » (Lc 4, 18).

La prophétie de l’Ancien Testament s’est réalisée : « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture », avait déclaré Jésus.

Aujourd’hui, l’Esprit Saint est répandu dans nos cœurs par le saint-chrême reçu au baptême, à la Confirmation et dans le sacrement de l’onction des malades. Aujourd’hui s’accomplit en nous l’annonce faite au prophète Isaïe.

Les chrétiens sont ainsi envoyés annoncer la Bonne Nouvelle aux malades qui seront guéris dans leur âme par le pardon et dans leur corps par la guérison et la résurrection.

La Transfiguration de Jésus

« Il advint comme Jésus priait, que l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement, d’une blancheur fulgurante » (Lc 9,29).

Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean alors qu’il priait. La prière apparaît comme le lieu de la transfiguration. Derrière le voile de sa chair se cache la lumière de sa divinité.

Puissions-nous vivre le cœur à cœur avec Jésus dans la prière pour contempler sa lumière divine qui resplendira dans nos cœurs.

La Cène

« Je suis le pain de vie » (Jn 6,34), déclare Jésus.

Aux malades, l’Église apporte le sacrement de l’onction des malades qui donne la force de l’Esprit Saint pour combattre le mal et le malin. À ceux qui s’approchent de la mort, l’Église donne le viatique, « le pain vivant descendu du Ciel », pain de la vie éternelle, le Corps du Christ.

MYSTÈRES DOULOUREUX

L’Agonie à Gethsémani

La veille de sa Passion, dans le Jardin des Oliviers, Jésus a prié : « Abba (Père) ! tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Mc 14,36).

La sueur de Jésus devint alors « comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre » (Lc 22,44).

Le disciple n’est pas supérieur au maître. Tout chrétien partage un jour ou l’autre l’agonie de Jésus à Gethsémani.

Agonie veut dire « combat ». Jésus combat avec nous dans la maladie. Nous ne sommes pas seuls.

La Flagellation de Jésus

« Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié » (Mc 15,15).

Contenter la foule, contenter les électeurs, contenter les puissants.

Seigneur Jésus, accorde-nous de n’adorer que toi par-dessus tout, « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6) et délivre-nous de la peur des autres et de la lâcheté.

Le Couronnement d’épines

« Les soldats se mirent à saluer Jésus : ‘ Salut, roi des Juifs ! ‘. Ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils lui crachaient dessus » (Mc 15, 18-19).

Seigneur Jésus, délivre-nous de l’aveuglement et de l’abus de pouvoir.

Le Portement de la croix

« Les soldats requièrent pour porter la croix de Jésus, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus ; qui passait par là, en revenant des champs » (Mc 16,21).

Simon de Cyrène rentrait du travail, fatigué. Il n’était pas tout jeune. L’Évangile cite ses deux fils connus. Au contact du corps douloureux de Jésus, la corvée s’est transformée en torrent de grâce.

Seigneur Jésus, puissions-nous accepter de rendre service alors que nous sommes déjà fatigués ; ce faisant nous toucherons aussi ton divin corps, car ce que nous faisons aux malades c’est à toi que nous le faisons (cf. Mt 25, 43).

La mort de Jésus

Sur la croix, Jésus s’est exclamé : « Tout est accompli » (Jn 19, 30).

Sans la foi en Dieu, la mort apparaît comme une dégringolade finale, tragique et absurde.

Pour Jésus, la mort représente un sommet de gloire, car don absolu de lui-même dans l’amour pour le salut des hommes.

Pour les disciples de Jésus, la mort est aussi accomplissement, car acte de foi total.

Nous te prions pour les défunts, et en particulier pour ceux qui sont morts aujourd’hui.

MYSTÈRES GLORIEUX

La Résurrection de Jésus

« Je suis avec vous pour toujours » (Mt 28,20), a déclaré Jésus, ressuscité, à ses onze disciples.

Dans la vie et dans la mort, dans la maladie et les épreuves, Jésus est avec nous et il ne nous laisse pas sans sa grâce.

L’Ascension de Jésus

À Béthanie, Jésus ressuscité bénit les apôtres avant de monter vers son Père (cf. Lc 24,50).

Seigneur Jésus, bénis-nous !

La Pentecôte

« Dans la chambre haute de Jérusalem, les apôtres et Marie, mère de Jésus, priaient tous d’un même cœur » (cf. Ac 1, 14).

Viens, Esprit Saint, rassemble-nous dans la ferveur de la prière et la communion de la foi en Jésus.

L’Assomption de la Vierge Marie au Ciel et son Couronnement comme Reine de la création

À l’exemple de la reine Esther qui intercédait auprès du roi pour son peuple juif menacé de mort, la Vierge Marie glorifiée dans son corps et dans son âme intercède pour nous auprès de son Fils Jésus, roi de l’univers.

Le Jugement dernier

Puissions-nous entendre au jour de notre mort comme le serviteur de la parabole des talents qui avait fait fructifier les dons reçus : « C’est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » (Mt 25,21).

Illustration : Le Saint Rosaire. Comment prier le chapelet : http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_fr.html

10 mai 2021 – Messe-anniversaire mensuelle

L’intention particulière confiée au cours de la messe-anniversaire de ce jour, célébrée par fr. Manuel Rivero o.p., est pour notre chère Soucila, première adhérente de l’Association, qui lutte depuis plusieurs mois contre la maladie et la souffrance. Nous confions notre prière à l’intercession du P. Lagrange et exprimons à Soucila toute notre affection.

9 mai 2021

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez en mon amour » (Jean 15, 9).

Dès lors, le Fils avait à accomplir les commandements du Père pour lui témoigner son amour. Et c’est de la même façon que Jésus a aimé ses disciples, qui eux aussi lui témoigneront leur amour en observant ses commandements. Ils sont aimés ! Que leur cœur tressaille de joie à ce mot que nul autre n’égale ! C’est une grande joie du christianisme que rien ne peut altérer. Il prêche la discipline, l’abnégation, l’acceptation des souffrances, mais de tout cela c’est l’abandon de celui qui se sait aimé, et la tristesse est absorbée dans la joie. L’amour descendu du Père va plus loin que chaque disciple : il faut qu’il rayonne entre eux. Et ce n’est pas un amour pour rire (sainte Angèle de Foligno), c’est un don de soi qui va en Jésus jusqu’au sacrifice de la vie, il le leur rappelle discrètement, et aucun amour ne peut aller plus loin. […] Ce ne sont que quelques paroles. Mais elles renferment le secret de la vie spirituelle, le principe de tout apostolat. Les amis de Jésus vivront désormais de sa vie, et feront son œuvre. Ils sont en Dieu par la charité, et cette charité est un amour d’amitié, et le commandement par excellence. C’est toute la théologie de la grâce, dont les développements sont admirables, mais qu’elle est claire et savoureuse à sa source !

Dès lors, le Fils avait à accomplir les commandements du Père pour lui témoigner son amour. Et c’est de la même façon que Jésus a aimé ses disciples, qui eux aussi lui témoigneront leur amour en observant ses commandements. Ils sont aimés ! Que leur cœur tressaille de joie à ce mot que nul autre n’égale ! C’est une grande joie du christianisme que rien ne peut altérer. Il prêche la discipline, l’abnégation, l’acceptation des souffrances, mais de tout cela c’est l’abandon de celui qui se sait aimé, et la tristesse est absorbée dans la joie. L’amour descendu du Père va plus loin que chaque disciple : il faut qu’il rayonne entre eux. Et ce n’est pas un amour pour rire (sainte Angèle de Foligno), c’est un don de soi qui va en Jésus jusqu’au sacrifice de la vie, il le leur rappelle discrètement, et aucun amour ne peut aller plus loin. […] Ce ne sont que quelques paroles. Mais elles renferment le secret de la vie spirituelle, le principe de tout apostolat. Les amis de Jésus vivront désormais de sa vie, et feront son œuvre. Ils sont en Dieu par la charité, et cette charité est un amour d’amitié, et le commandement par excellence. C’est toute la théologie de la grâce, dont les développements sont admirables, mais qu’elle est claire et savoureuse à sa source !

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 559.)

3 mai 2021

Dans la maladie, le père Lagrange priait toujours la Vierge Marie.

Aujourd’hui, le pape François a lancé un marathon de la prière pour mettre fin à la pandémie :

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon  d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

Un «marathon de prière» au mois de mai pour la fin de la pandémie

L’initiative est née d’un «vif désir du Saint-Père», précise un communiqué du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Ce «marathon» de prière qui doit couvrir tout le mois de mai sera centré sur le thème suivant: «l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 12,5).

Il impliquera de manière particulière tous les sanctuaires du monde, invités à promouvoir auprès des fidèles, des familles et des communautés la récitation du rosaire, pour invoquer la fin de la pandémie de Covid.

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31.

L’année dernière déjà, le Souverain Pontife avait écrit aux fidèles une lettre, dans laquelle il les invitait à «redécouvrir la beauté du chapelet chez soi» durant le mois de mai. Il y joignait deux prières rédigées de sa main pour invoquer de la reine du Ciel la fin de la pandémie.

1er mai 2021

Saint Joseph, ouvrier. Saint patron de tous les travailleurs.

« Ô glorieux et très bon saint Joseph, je suis honteux de vous invoquer si peu souvent. Du moins, très indulgent père nourricier de Jésus, daignez présenter à votre Épouse Immaculée les misérables prières que je lui adresse, et les faire agréer d’elle. En la priant, j’ai toujours recours à vous qu’elle m’a donné pour patron. Le 8 mai [1881] Patronage de St Joseph. »

(Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2004.)

Le P. Lagrange dans son Journal spirituel invoque au moins une cinquante de fois saint Joseph, Sa prière montre son grand attachement à l’époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus.

Dans le cadre de l’« Année saint Joseph » promulguée par le pape François, fr. Manuel Rivero o.p. a écrit une réflexion sur ce grand silencieux que fut l’époux de la Vierge Marie :

Saint Joseph ouvrier, antidote d’« un catholicisme zombie ».

Fr. Manuel Rivero O.P.[1]

Le 1er mai, saint Joseph, le père adoptif de Jésus, est célébré dans sa facette de professionnel responsable et compétent, au service de sa famille et du bien commun.

L’Évangile l’appelle homme « juste« [2], c’est-à-dire un homme juif qui connaissait la Loi de Moïse et qui la mettait en pratique. En unissant la foi et la science, la prière et le travail, saint Joseph a goûté l’union à Dieu en partageant les expériences heureuses et douloureuses d’Israël. Chaque samedi, il se rendait à la synagogue de Nazareth pour célébrer la Loi proclamée en hébreu et commentée en langue araméenne, sa langue maternelle. Combien de fois, Jésus, adolescent, l’a écouté avec un cœur brûlant.

Sanctifier la famille

Homme d’action, saint Joseph accomplit la volonté de Dieu. Silencieux, il médite dans la lumière de la foi les paroles de l’Ange du Seigneur qui l’exhorte à assumer sa responsabilité d’époux et de père adoptif de l’enfant que Marie porte en son sein par l’action de l’Esprit Saint. Homme fort, orienté vers l’avenir, il change son projet initial en réponse à la révélation de l’Ange. La mission que Dieu lui confie dépasse celle des prophètes et des chefs de son Peuple. Il doit accompagner, protéger et éduquer Jésus « qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1,21).

Avec son épouse, Marie, Joseph s’engage dans le service du salut de l’humanité par l’Incarnation du Verbe. Gardien du mystère de la maternité divine de Marie, partageant la même foi, Joseph fait preuve d’amour, de prudence et d’endurance.

Avec son épouse, Marie, Joseph s’engage dans le service du salut de l’humanité par l’Incarnation du Verbe. Gardien du mystère de la maternité divine de Marie, partageant la même foi, Joseph fait preuve d’amour, de prudence et d’endurance.

En cette « Année de la famille », commencée le 19 mars en la fête de saint Joseph, le père adoptif de Jésus met en lumière la grandeur de la vie ordinaire. Le concile Vatican II a souligné l’appel universel à la sainteté dans l’Église[3]. Les chrétiens ont pour vocation la sanctification de la famille, du travail, de l’économie et de la politique.

La demande de la prière du Notre Père « que ton Nom soit sanctifié » correspond à cette sanctification de toutes les dimensions de la personne et de la vie sociale. Habité par la grâce de l’Esprit Saint, saint Joseph a veillé sur son épouse, Marie. À l’image du grand-prêtre de l’Ancien Testament qui veillait sur le Temple, saint Joseph a trouvé Dieu en aimant Marie, « nouvelle arche d’Alliance »[4], demeure de Dieu. L’Arche de l’Alliance contenait la manne et les tables de la Loi[5]. Marie portait en son sein Jésus, le Verbe fait chair, Loi nouvelle d’amour et Pain de Vie descendu du Ciel[6]. Dans un beau sermon, saint Bernard (+1153) a mis en parallèle le patriarche Joseph, fils de Jacob, et Joseph, époux de Marie. Si dans l’Ancien Testament, Joseph, intendant de Pharaon, avait mis les blés en réserve pour tout le peuple d’Égypte et non pour lui-même ; dans le Nouveau Testament, Joseph, père adoptif de Jésus « reçut le Pain vivant du ciel afin de le conserver aussi bien pour lui que pour le monde entier[7]. »

Pour le père Marie-Joseph Lagrange (+1938), fondateur de l’École biblique de Jérusalem, «Dieu le Père avait encore versé beaucoup de joie dans l’âme de Jésus par l’amour de sa Mère[8] ». Il me semble que les chrétiens peuvent en dire la même chose au sujet de saint Joseph. Par l’amour de son père adoptif, l’âme de Jésus a été imprégnée de la joie de Dieu le Père.

Sanctifier le travail, se sanctifier dans le travail, témoigner par le travail

Artisan charpentier-maçon, saint Joseph s’est sanctifié dans son atelier au service des clients qui avaient besoin d’une maison, d’une armoire, d’une table ou d’une chaise. Ses journées comportaient des hauts et des bas, des réussites commerciales et des heures de soucis économiques pour nourrir sa famille. Il a sanctifié la création l’imprégnant de son intelligence, de son amour et de sa prière. Ceux qui le fréquentaient dans les relations professionnelles ont été attirés vers Dieu par son témoignage.

Saint Josemaría Escrivá de Balaguer (+1975) a excellé dans la mise en valeur de la sainteté vécue au travail quotidien : « « Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des tâches civiles, matérielles, séculières de la vie humaine : c’est dans un laboratoire, dans la salle d’opération d’un hôpital, dans une chaire d’université, à l’usine, à l’atelier, aux champs, dans le foyer familial et au sein de l’immense panorama du travail. C’est là que Dieu nous attend chaque jour : il y a quelque chose de divin qui se cache dans les situations les plus ordinaires et c’est à chacun d’entre vous qu’il appartient de le découvrir »[9] ».

Le primat de la personne sur le capital

Le philosophe chrétien Emmanuel Mounier (+1950) a développé une philosophie du personnalisme communautaire avec le primat de la personne sur le capital, le primat du spirituel sur le matériel, à l’opposé de l’individualisme. Il arrive souvent que la foi en Dieu soit remplacée non pas par l’athéisme mais par l’idolâtrie où le marché devient « dieu », la finance « une déesse » et le bien-être « un veau d’or ». La pensée de Mounier a inspiré l’enseignement du saint Pape Jean-Paul II sur le travail dans l’encyclique Laborens exercens du 14 septembre 1981 qui proclame le primat du travail sur le capital et de la personne sur la propriété privée. « Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde », clame la Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.).

La destination universelle des biens

Le pape François évoque les trois T nécessaires pour la vie : un toit, une terre et un travail.

La doctrine sociale de l’Église enseigne la destination universelle des biens : La terre est à tous et Dieu en est le propriétaire ; les hommes n’étant que ses gestionnaires. C’est pourquoi, en cas d’extrême besoin, le principe de la propriété privée de biens s’efface au profit de la vie de l’homme. La propriété privée ne figure pas dans le Credo. Elle n’est pas sacrée. En revanche, la vie de tout homme porte au plus profond d’elle-même une dignité et une vocation sacrées : « La gloire de Dieu est l’homme vivant et la vie de l’homme est de voir Dieu », enseigne saint Irénée de Lyon. C’est en ce sens que le pape François plaide pour un revenu universel qui garantisse à chacun sa dignité humaine sans déchoir dans la misère[10].

La foi vivante de saint Joseph représente un antidote contre « un catholicisme zombie[11] » qui n’aurait qu’une influence indirecte et vague sur les réalités familiales, économiques et politiques.

L’exemple de saint Joseph invite à commencer par la conversion personnelle avant de vouloir changer le monde, car la tentation est grande pour chacun d’aspirer à transformer la société mais sans vouloir se mettre en cause.

Saint Joseph a accepté de changer son projet de vie pour faire la volonté de Dieu. Il l’a fait avec réalisme, de manière intégrale, spirituelle et matérielle. Son travail et la transmission de son savoir-faire font partie du Salut de l’humanité par Jésus le Christ, ouvrier lui-même.

Saint-Denis (La Réunion), le 27 avril 2021.

Illustration : Joan de JOANES: San José con el niño Jesús (segunda mitad del siglo XVI, Berlín: Gemäldegalerie)

[1] Doyen de la Faculté des sciences sociales à DOMUNI Universitas (https://www.domuni.eu/fr/).

[2] Évangile selon saint Matthieu 1, 19.

[3] Voir Lumen gentium chapitre V.

[4] Voir Litanies de Lorette.

[5] Voir Épître aux Hébreux 9, 1-5.

[6] Voir Évangile selon saint Jean 6, 33-35.

[7] Saint Bernard, Homélie sur le « Missus est », 2, 16, PL 183, col. 55. Voir Jean-René Bouchet, Lectionnaire pour les dimanches et pour les fêtes, Lectionnaire patristique dominicain, Paris, Les éditions du Cerf, 1994, p. 403, pour la fête de saint Joseph, le 19 mars.

[8] L’Évangile de Jésus-Christ, par le P. Marie-Joseph Lagrange, O.P., avec la synopse évangélique traduite par le père Ceslas Lavergne, O.P. Préface de Jean-Michel Poffet, O.P. et présentation de Manuel Rivero, O.P., Paris, Artège-Lethielleux, 2017. P. 609.

[9] Entretiens, point 114.

[10] Cf. Pape François, Un temps pour changer. Conversations avec Austen Ivereigh, Paris. Éditions de Noyelles, 2020, p.195.

[11] Voir l’étude d’Hervé Le Bras et d’Emmanuel Todd dans Le Mystère français (2013) qui évoquent un « catholicisme zombie » qui continuerait de marquer les relations sociales à l’image des zombies qui ont cessé d’exister.