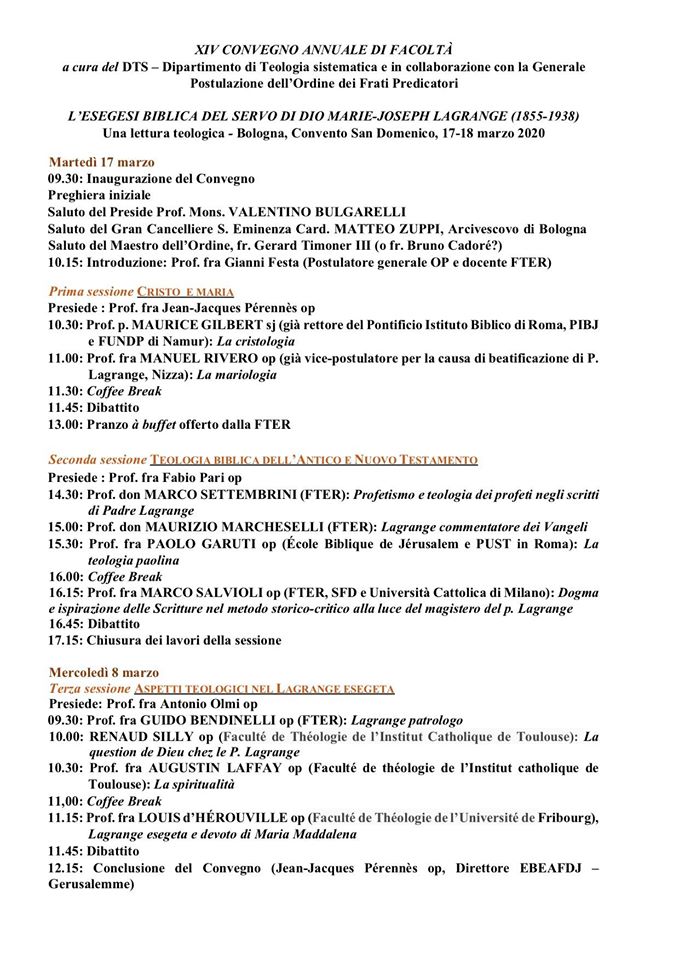

Colloque annulé en raison de l’épidémie qui sévit actuellement en Italie.

Écho de notre page Facebook : février 2020

26 février 2020

Arrêtez de mettre Dieu de côté !

Carême 2020

Ressentez-vous le besoin d’écouter votre corps et votre âme ? Tout va très vite. Nous tournons les pages des calendriers, saisis par le passage du temps qui semble dépasser le rythme de nos corps et de nos esprits.

Ressentez-vous le besoin d’écouter votre corps et votre âme ? Tout va très vite. Nous tournons les pages des calendriers, saisis par le passage du temps qui semble dépasser le rythme de nos corps et de nos esprits.

Le Carême inauguré par le Mercredi des Cendres, jour de jeûne et de prière, demande aux chrétiens de retrouver le cœur à cœur avec Dieu, la purification du corps et la pénitence par le jeûne ainsi que le partage des biens avec les plus faibles de notre corps social.

Le pape François a affiché sur sa porte : « Il est interdit de se plaindre ». Le Carême, quarante jours de combat spirituel, conduit aux profondeurs de Dieu et de nous-mêmes afin de quitter les gémissements et d’accueillir la grâce. « Dieu était ici et je ne le savais pas », s’était exclamé Jacob après avoir lutté, avec l’ange, selon le livre de la Genèse (cf. Gn 32). La prière dévoile le mystère de la  présence de Dieu dans le quotidien. Les épreuves peuvent nous prendre à la gorge et nous remplir d’angoisse, mais il est vrai aussi que Dieu ne nous laisse pas sans sa grâce adaptée à chaque souffrance particulière de notre quotidien : la maladie, l’injustice, les conflits familiaux, les problèmes financiers … Là où les difficultés abondent, l’amour du Seigneur surabonde.

présence de Dieu dans le quotidien. Les épreuves peuvent nous prendre à la gorge et nous remplir d’angoisse, mais il est vrai aussi que Dieu ne nous laisse pas sans sa grâce adaptée à chaque souffrance particulière de notre quotidien : la maladie, l’injustice, les conflits familiaux, les problèmes financiers … Là où les difficultés abondent, l’amour du Seigneur surabonde.

À l’image de Jésus de Nazareth qui a affronté Satan, diviseur et jaloux, le fidèle élève son âme vers Dieu pour rejeter les séductions, les mirages, la tromperie et les idoles du pouvoir, de l’avoir et du prestige. Le diable existe. Je pense à un détenu de la prison de Domenjod qui demandait une prière de délivrance. Quand le diable l’attaquait, son visage devenait monstrueux et redoutable avec des mimiques qu’une personne ne peut pas provoquer par elle-même. Le diable rend la vie infernale, jour et nuit. Il cherche à séparer l’homme de Dieu d’avec les autres et à le déchirer dans ses propres racines.

À Strasbourg, le frère dominicain Jean Tauler (†1361), mystique de l’École rhénane, s’exclamait : « Ah ! si vous restiez tranquilles, l’être vrai naîtrait en vous ! ». C’est dans l’écoute et le dialogue avec Dieu que l’homme découvre sa propre identité et qu’il devient lui-même : fils de Dieu et frère de tous.

Le Carême ne vient pas éteindre l’énergie de nos vies mais apporter une nouvelle naissance. Il est temps de naître à la vie de Dieu. Si la naissance physique suppose sortie du sein maternel, passage douloureux du connu vers l’inconnu, la naissance spirituelle exige aussi de quitter la zone du confort pour déboucher sur la lumière divine.

Dans l’espoir de trouver la voie de Dieu, Nicodème s’était rendu de nuit chez Jésus pour ne pas être vu de ses collègues. Jésus lui avait révélé alors le besoin de « naître d’en-haut » : « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit » (Évangile selon saint Jean 3, 6-8).

Il arrive que nos parcours humains et spirituels ressemblent à des tunnels où règnent les ténèbres sans voir d’issue. Jésus, en traversant la mort par sa mort, a ouvert un chemin de lumière à ceux qui veulent le suivre.

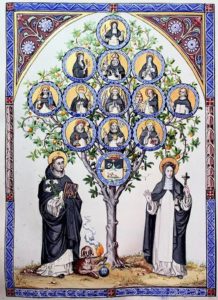

En ce temps de Carême, l’Église exhorte les chrétiens à se rassembler pour affronter en communauté, selon le mystère de la Communion des saints, l’épreuve des tentations dont celle du découragement qu’aux yeux de saint Ignace de Loyola était la préférée du diable.

Période liturgique consacrée à la formation des catéchumènes qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques pour vivre en ressuscités, le Carême annonce déjà la victoire définitive sur les forces du mal et de la mort à ceux qui croient.

Fr. Manuel Rivero O.P.

23 février 2020

Avec l’espérance chrétienne, on n’est pas exposé à la confusion qui suit les déceptions et les illusions, car on possède un gage certain, l’amour de Dieu pour nous, non pas seulement tel qu’il est en Dieu, mais tel qu’il est répandu dans nos cœurs comme une source bienfaisante, par l’Esprit Saint qui nous est donné. L ‘amour que nous avons pour Dieu serait aussi un gage assuré d’espérance (Aug.), mais ce n’est pas ce que Paul envisage ici. […] Le fidèle sait qu’il a reçu l’Esprit Saint au moment du baptême, et c’est l’effusion de l’amour en lui. (Marie-Joseph Lagrange, Épître aux Romains 5, 5, éd. Lecoffre, 1931, p. 102.)

Avec l’espérance chrétienne, on n’est pas exposé à la confusion qui suit les déceptions et les illusions, car on possède un gage certain, l’amour de Dieu pour nous, non pas seulement tel qu’il est en Dieu, mais tel qu’il est répandu dans nos cœurs comme une source bienfaisante, par l’Esprit Saint qui nous est donné. L ‘amour que nous avons pour Dieu serait aussi un gage assuré d’espérance (Aug.), mais ce n’est pas ce que Paul envisage ici. […] Le fidèle sait qu’il a reçu l’Esprit Saint au moment du baptême, et c’est l’effusion de l’amour en lui. (Marie-Joseph Lagrange, Épître aux Romains 5, 5, éd. Lecoffre, 1931, p. 102.)

19 février 2020

L’aveugle de Bethsaïde

L’aveugle de Bethsaïde

Ou la lumière grandissante, symbole naturel du progrès de l’intelligence.

« Je voie les hommes semblables à des arbres qui marcheraient. » (Mc 8, 24.) Jésus alors impose ses mains sur les yeux, et désormais l’aveugle voyait distinctement toute chose. » […] Le miracle était indéniable, mais sans éclat. […] C’était un fait de Jésus ; il devait, comme les autres, contenir un enseignement. La lumière grandissante est le symbole naturel du progrès de l’intelligence. […] Saint Marc qui a insisté plus que les autres évangélistes sur l’inintelligence des Apôtres, a voulu montrer, par ce miracle-parabole, comment la pédagogie du Christ avait été figurée par une guérison de la vue. En lui tout était harmonie, suave condescendance, mais efficacité pour atteindre le but. » (Marie-Joseph Lagrange o.p. : L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017, p.280.)

18 février 2020

Fra Angelico dans la vocation personnelle de fr. Marie-Joseph Lagrange

Fra Angelico dans la vocation personnelle de fr. Marie-Joseph Lagrange

Devenu fils de saint Dominique, Albert Lagrange y a déjà songé à plusieurs reprises, dès le séminaire d’Autun. Comment l’appel s’est-il manifesté ? Par saint Dominique en personne, tel du moins que l’a peint Fra Angelico, tel que l’a présenté le P. Lacordaire. « Je m’étais donné à saint Dominique moins après la lecture de l’œuvre de Lacordaire, que pour avoir été séduit par la radieuse image du saint empruntée au couronnement de la Vierge par le bienheureux Angelico de Fiesole. Je ne doutais pas e l’exactitude de ce portrait : et c’était bien, en effet, ce qu’on peut imaginer de la vision aimante d’une âme pure. (Bernard Montagnes o.p., Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique, Cerf Histoire, 2004, p. 32.)

Bienheureux Jean de Fiesole (Fra Angelico), prêtre. Patron des artistes.

Guido naquit vers 1400 aux environs de Florence après avoir appris le métier de peintre miniaturiste. Vers 1420 il entre dans l’Ordre de St-Dominique au couvent de Fiesole, il y reçu le nom de Jean et eut pour prieur et pour maître St Antonin, le futur archevêque de Florence. Sa formation religieuse terminée, fra Giovanni reprit son ancien métier. Sa grande œuvre fut la décoration du couvent de St-Marc de Florence (1439-1445) dont les dominicains réformés venaient de faire l’acquisition. Après quoi il vécut surtout à Rome, répondant aux demandes du Pape pour exécuter divers travaux au Vatican ; il mourut à Rome le 18 février 1455. La qualité exceptionnelle de son œuvre picturale lui valut le nom d’Angelico. En 1982, le pape Jean-Paul II autorisa l’Ordre des Prêcheurs à lui rendre un culte et le nomma « Patron des artistes ». (Source : Calendrier dominicain. Moniales dominicaines de la Sainte-Baume.)

16 février 2020

« Ne pensez pas que je suis venu abroger la Loi ni les Prophètes : je ne suis pas venu abroger mais parfaire (Mt 5, 17)

« Ne pensez pas que je suis venu abroger la Loi ni les Prophètes : je ne suis pas venu abroger mais parfaire (Mt 5, 17)

La vérité en Dieu est infiniment active. Celle qu’il révèle aux hommes ne peut être lettre morte. L’erreur change et disparaît. La vérité ne change pas ; elle se perfectionne par un véritable développement sans lequel elle ne serait pas une vérité humaine vivante. […] Cependant cette vérité accrue subsistera toujours, elle aussi, jusqu’à son entier développement selon les desseins de Dieu. Elle se développera par un progrès véritable, soit par suite de révélations privées, soit par la méditation des vérités révélées, soit par leur pratique, toujours sous l’influence de l’Esprit (Jn 16, 12 s). (Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017.)

Photo : Jésus enseigne par Cosimo Rosselli (détail) 16e.

14 février 2020

Il faut voir en Lagrange « un exégète en quête de Dieu »

Telle est la meilleure qualification qu’on puisse lui attribuer, ainsi qu’en 1999 j’avais intitulé ma contribution aux Mélanges Maurice Gilbert . Je n’ai pas pu la reprendre parce que le Jésuite Xavier Léon-Dufour a publié en 2003 un recueil de ses articles intitulé « Un bibliste cherche Dieu ». J’aurais l’air de plagier le P. Léon-Dufour au bénéfice du P. Lagrange. Cependant, c’est bien parce qu’il a été un exégète en quête de Dieu que l’on poursuit sa béatification.

Lagrange est un serviteur éminent de la Parole de Dieu pour les croyants

La Revue biblique débute sa publication en janvier 1892, par une déclaration de principe : « L’Écriture sainte, comme substance divine, comme manne de l’intelligence […] est vraiment pour l’Église catholique, après l’Eucharistie, le Verbe de Dieu qui nourrit. » Quarante ans plus tard, en 1932, le P. Lagrange n’a pas varié : « La Bible est l’œuvre de Dieu, le trésor sans prix confié à l’Église, une source de lumière, un principe d’action morale et religieuse. Elle doit être étudiée en elle-même, dans son texte primitif, dans son milieu, avec le concours de la philologie, de l’archéologie, de l’histoire. »

Finalement, comme l’écrivait Lagrange, « c’est surtout lorsqu’on consacre ses efforts à la Parole de Dieu qu’on peut espérer qu’ils ne seront pas absolument vains. » RB, juillet 1900, p. 423. « Si je ne croyais travailler pour Dieu, je n’aurais pas enduré tant de peines. » 13 octobre 1905, EO, p. 94.

J’achève par une prière du Père Lagrange que chacun de nous peut la faire sienne :

« Mon Jésus, je voudrais être enseigné de vous,

docibilis Dei. Je le suis par votre Écriture, par votre Église. » (28 septembre 1913).

(Extrait de Marie-Joseph Lagrange et la Parole de Dieu par Bernard Montagnes o.p. )

https://www.mj-lagrange.org/?p=2385 )

11 février 2020

Notre-Dame de Lourdes

La richesse du message de Lourdes

Journée mondiale du malade le 11 février 2020

Fr. Manuel Rivero O.P.

Lourdes attire des millions de pèlerins des cinq continents, appartenant parfois à d’autres religions que le christianisme mais qui adhèrent au message de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs et les malades que la Vierge Marie a transmis à sainte Bernadette en 1858 : « Pénitence ! » ; « priez pour la conversion des pécheurs ».

La vie de Bernadette en fut bouleversée. L’amour de Dieu grandit en elle au point de déclarer : « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant » ; « Ô Jésus, mettez tant d’amour dans mon cœur, qu’un beau jour il se brise pour aller à vous ».

Les malades mis en valeur

Des malades et des handicapés occupent la première place sur l’esplanade de la basilique de Notre-Dame du Rosaire. Leurs brancards forment la croix du Christ Jésus aujourd’hui. Alors qu’ils passent le plus clair de leur temps cachés dans les hôpitaux ou les arrière-cours des maisons, ces malades retrouvent à Lourdes la reconnaissance de leur dignité sacrée. La vie est un don de Dieu et elle appartient à Dieu. Les malades sont plus grands que leur maladie.

Des grâces de conversion et de guérison alimentent l’espoir de tous ceux qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Évangile selon saint Matthieu 11, 28) . Jésus est venu apporter la guérison intégrale de la personne humaine : le corps animé par l’âme.

À Lourdes, il y a la face visible et la dimension invisible du mystère de Dieu manifesté en Jésus-Christ et présenté par Marie, sa mère.

À Lourdes, la Vierge Marie rappelle l’Évangile : la guérison des malades qui croient en Jésus le Messie et le pardon des péchés.

Loin de faire écran entre l’humanité et Dieu, sans prendre nullement la place de Dieu, la Vierge Marie ressemble à un miroir où chacun peut découvrir son propre mystère et sa destinée. La beauté de Marie, glorifiée dans son âme et dans son corps, ayant dépassé la mort par sa foi en Jésus, le Ressuscité de Pâques, annonce le salut à ceux qui souffrent moralement et physiquement. Sainte Bernadette affirmait : « Ma Dame à moi, elle est si belle que lorsqu’on l’a vue, on voudrait mourir pour la revoir ».

« Immaculée Conception »

C’est le 25 mars 1858 que la Vierge Marie se présente à Bernadette Soubirous comme l’Immaculée Conception en adoptant le dialecte bigourdan de la jeune voyante : « Que soy era Immaculada Conceptiou ». Il est significatif que cette déclaration de la Dame de la grotte à Bernadette ait eu lieu le jour de la fête de l’Annonciation. Le dogme de l’Immaculée Conception, déclaré par le bienheureux pape Pie IX en 1854, n’éloigne pas la mère de Jésus du commun des mortels. Tout au contraire, comblée de grâce, la Vierge Marie partage les joies et les souffrances de l’humanité. Elle devient mère spirituelle par sa maternité divine et son intercession puissante auprès de son Fils Jésus.

Dans la Bible, quand Dieu accorde une grâce particulière ce don comporte un but universel au service de tous. Comblée de grâce dès l’instant de sa conception, la fille conçue par l’union sexuelle d’Anne et de Joachim, deviendra une source de grâce pour l’humanité entière.

À Lourdes, « la Dame de la grotte » comme l’appelle Bernadette rayonne de beauté : « Elle était tellement belle que l’on voudrait mourir pour la revoir » (saint Bernadette de Lourdes). Marie prie le chapelet. Le salut ne vient que de son Fils Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mais la prière de sa mère change le cours de l’histoire de manière imprévisible comme aux noces de Cana où Jésus changea l’eau en vin en manifestant sa gloire (cf. Évangile selon saint Jean 2).

La Parole intérieure du Père

À Lourdes, Marie ne se montre pas bavarde. Femme de silence et d’intériorité, Marie continue de garder dans son cœur les événements et les paroles de son Fils Jésus (cf. Évangile selon saint Luc 2, 51). Marie ne sauve ni ne sanctifie qui que ce soit. Seul Dieu sauve et sanctifie. La Vierge Marie brille comme la plus grande des sauvés. La puissance de Marie se déploie uniquement dans sa prière pleine de foi en son Fils Jésus. C’est Jésus qui a sanctifié et sauvé Marie et son père adoptif Joseph. Le cœur immaculé de Marie a accueilli le Verbe de Dieu. Quand saint Jean, l’évangéliste théologien, parle du Verbe, il ne pense pas à une simple parole humaine qui ferait vibrer l’air à l’image de nos paroles humaines. Il annonce la Parole intérieure du Père manifestée dans l’Incarnation. La Parole du Père cachée en Dieu a pris chair en Marie. Le Verbe fait chair est alors devenu visible et saint Jean annonce « ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la Vie s’est manifestée » (Première épître de saint Jean 1, 1s).

« Marie », le prénom de l’âme

Saint Augustin (354-430) enseigne que Marie conçut d’abord le Verbe dans son cœur par la foi avant de le concevoir dans ses entrailles. Cette naissance du Verbe par la foi annonce la naissance de Jésus dans l’âme de ceux qui croient en lui comme l’Envoyé du Père. C’est pourquoi saint Ambroise de Milan (+397) se plaisait à baptiser l’âme croyante du prénom de Marie car c’est l’âme de chaque chrétien qui engendre par la foi Jésus à l’exemple de Marie : « Chaque âme qui croit (comme Marie) conçoit et enfante le Verbe de Dieu . . . Selon la chair il n’y a qu’une seule Mère du Christ ; selon la foi, le Christ est le fruit de tous » ; « Lorsque cette âme commence à se convertir au Christ, elle s’appelle « Marie » : c’est-à-dire qu’elle reçoit le nom de celle qui a mis au monde le Christ : elle est devenue une âme qui engendre le Christ de manière spirituelle » . Par la foi, l’âme chrétienne devient mère de Dieu sous l’action de l’Esprit Saint. L’âme a aussi « un prénom » : Marie.

Toutes les grâces sont mises en commun

La liturgie de la messe de l’Annonciation enseigne la naissance de l’Église en ce jour-là : « Daigne accepter, Dieu tout-puissant, les dons offerts par ton Église : elle n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair » (prière sur les offrandes). Première chrétienne, première Église, « la première en chemin », Marie apparaît dans l’Église comme la sœur aînée dans la foi pour tous les fidèles. Le mystère de « la Communion des saints » fait que les grâces répandues sur Marie bénéficient à tous les croyants dans le partage des biens spirituels. Il s’agit d’un profit mutuel de biens réalisés par chacun. Dieu est communication, partage et communion. La mise en commun vécue au cœur de la sainte Trinité, un seul Dieu, rejaillit dans la mise en commun des grâces personnelles données en vue du bien de tous. Ni l’envie ni la jalousie n’ont de place dans le mystère de l’Église. La richesse des uns devient la richesse de tous dans la Communion des saints. Marie n’est pas une privilégiée sans points communs avec la commune condition des mortels. Marie met en commun toutes les grâces reçues.

La souffrance de la Vierge Marie

Ni l’Immaculée Conception ni la maternité divine quelques années après n’éloignent Marie du reste des croyants. Le privilège de l’Immaculée Conception la rapproche de tous les hommes. Marie sera aussi la première à être frappée par la souffrance à cause de sa fidélité comme l’avait annoncé Syméon lors de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem : « Une épée te transpercera l’âme !» (Évangile selon saint Luc 2, 35). Sur le Calvaire, le cœur immaculé et maternel de Marie a été transpercé de douleur. Saint Thomas d’Aquin O.P. (+1274) enseigne que si l’amour des mères est celui qui ressemble le plus à Dieu c’est parce que les mères cherchent davantage à aimer qu’à être aimées.

Sainte Bernadette, envoyée par la Vierge Marie

Sainte Bernadette de Lourdes a été choisie par la Vierge Marie et envoyée comme témoin de la miséricorde divine. Chargée de mission, Bernadette a connu le même sort que Jésus : scepticisme, moqueries, humiliation … Dans l’Évangile, l’envoi établit un lien fort entre Dieu qui envoie et l’envoyé : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Évangile selon saint Jean 20, 21). La voyante de Lourdes a bénéficié des apparitions de la Vierge Marie mais elle a partagé aussi les souffrances physiques et spirituelles de son maître, Jésus. Elle disait avoir reçu « l’emploi de malade ». À l’approche de sa mort, Bernadette s’était exclamée : « Je suis moulue comme un grain de blé » ; « Je n’aurais pas cru qu’il fallait tant souffrir pour mourir ».

Agonie de sainte Bernadette

Entrée en agonie, son confesseur l’avait entendue répéter : « Va-t-en , Satan ! ». C’est dans le crucifix qu’elle puisait sa force. Ses dernières paroles répétées deux fois manifestent son humilité, en véritable fille de Marie, l’humble servante du Seigneur : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. »

Saint-Denis (La Réunion), le 10 février 2020.

10 février 2020 – jour de la messe-anniversaire pour le P. Lagrange

La prière instante, qui ne se lasse pas, est irrésistible. On sait bien que Dieu ne cédera pas pour avoir la paix ; on apprend du Fils, qui connaît si bien le Père, qu’il ne paraît sourd à nos instances que pour nous obliger à persévérer dans la prière qui nous est si bonne. (Père Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus-Christ)

La prière instante, qui ne se lasse pas, est irrésistible. On sait bien que Dieu ne cédera pas pour avoir la paix ; on apprend du Fils, qui connaît si bien le Père, qu’il ne paraît sourd à nos instances que pour nous obliger à persévérer dans la prière qui nous est si bonne. (Père Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus-Christ)

Alors, ne nous lassons pas de confier nos intentions à l’intercession du père Lagrange et pour sa béatification. Fr Manuel Rivero o.p. les portera lors de la célébration de la messe qu’il célèbre, ce même jour, avec toute la communauté.

Et toujours, nous vous demandons de nous signaler les grâces obtenues par l’intercession du P. Lagrange. C’est important pour l’avancement de la Cause. Merci !

manuel.rivero@free.fr

En ce lundi 10 février, messe célébrée en la cathédrale de Saint-Denis de La Réunion pour la cause de béatification du père Lagrange et pour ses amis. Fr. Manuel.

Catherine Riviere La grâce que je demande par son intermédiaire c’est d’arriver à m’abreuver de La Parole Vivante . Amen

7 février 2020

Anniversaire des pères et mères défunts

Anniversaire des pères et mères défunts

La liturgie de l’Ordre dominicain réunit aujourd’hui, en une commune célébration, nos pères et mères défunts. Notre fraternité dominicaine englobe en effet, dans la vie comme dans la mort, nos parents qui souvent nous ont, eux aussi, préparés au service de l’évangile.

4 février 2009

Talitha Koum (Mc 5, 41)

Talitha Koum (Mc 5, 41)

À Jésus il avait suffi d’un geste très simple et d’un ordre souverain. Aussi saint Marc voulut-il conserver ces deux paroles dans la langue araméenne, telles que Jésus les avait prononcées : Talitha koum, jeune fille, levez-vous.

Et voici une différence encore, qui marque moins le pouvoir de Jésus que sa bonté. Les prophètes avaient rendu le fils à sa mère, ce qu’avait fait aussi Jésus pour le jeune homme de Naïn. Cette fois, voyant les parents dans la stupeur, il invite à donner à manger à la fillette : elle était rendue à la vie normale à l’âge de douze ans.

En même temps le Maître imposait le secret. Il fut assez bien gardé. Les ricaneurs refusèrent sans doute de se rendre à l’évidence, préférant se donner à eux-mêmes un démenti. Les évangélistes ne relatent aucun transport, aucune action de grâces. Saint Matthieu dit seulement que ce bruit se répandit dans tout le pays. (Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile de Jésus Christ, p. 222, Artège, 2017.)

Dimanche 2 février 2020

La Présentation du Seigneur Jésus au Temple

La Présentation du Seigneur Jésus au Temple

29 «Maintenant, ô Maître, tu laisses aller ton serviteur

en paix, selon ta parole,

30 car mes yeux ont vu ton salut,

31 que tu as préparé à la face tous les peuples,

32 lumière pour éclairer les nations,

et gloire de ton peuple Israël. »

Le Nunc dimittis

Trois stiques, mais seulement deux idées. Siméon est délivré parce qu’il a vu le signe promis, et qu’il sera le salut pour les peuples et pour Israël. Ce cantique semble toujours avoir été chanté le soir dans l’Église ; il a la mélancolie d’un adieu : « c’est le soir d’un beau jour ». […]

Rien n’indique que la lumière, acceptée par les nations, doive servir ensuite au salut d’Israël (Rm 11, 31), ni qu’Israël pût hésiter à reconnaître un salut qui était sa gloire. Siméon en viendra à l’attitude des hommes ; pour le moment il est en extase devant la beauté du plan divin ; son cantique respire le plaisir des yeux en présence de la lumière. Il est d’ailleurs parfaitement en situation, ce qui est une garantie d’authenticité. (Marie-Joseph Lagrange des Frères prêcheurs, Extrait de L’Évangile selon S. Luc 2, 29-32, Lecoffre-Gabalda, 1941, p. 86-87.)

2020 ! Voeux du président de l’association des amis du père Lagrange fr. Manuel Rivero, o.p.

Mes vœux pour 2020 !

Que nous tirions des enseignements des erreurs et des péchés de 2019 afin qu’ils deviennent de l’engrais pour 2020 !

Que nous tirions des enseignements des erreurs et des péchés de 2019 afin qu’ils deviennent de l’engrais pour 2020 !

Que le Seigneur vous accorde la santé non pour oublier ceux qui souffrent mais pour les servir !

Que le Seigneur développe vos missions, votre travail et vos finances non pour être possédés par vos possessions mais aider les faibles !

Que le Seigneur vous accorde l’amour non pour vivre l’« égoïsme à deux » mais pour le faire rayonner de manière universelle dans la lumière de l’espérance !

Soyez bons et l’année 2020 sera bonne !

Fr. Manuel Rivero, o. p.

Saint-Denis (La Réunion), fête de l’Épiphanie 2020.

Photo : Sainte famille – Bien Hoa – Viet Nam

Rosaire, radio Arc-en-ciel (Saint-Denis-La Réunion) 6 janvier 2020 par fr. Manuel Rivero o.p.

Fête de l’Épiphanie

Bonsoir, chers amis du Rosaire. Nous prions ce soir dans le rayonnement de la fête de l’Épiphanie, manifestation de l’Enfant Jésus à toutes les nations, symbolisées par les trois mages qui ont adoré le fils de Marie à Bethléem.

Bonsoir, chers amis du Rosaire. Nous prions ce soir dans le rayonnement de la fête de l’Épiphanie, manifestation de l’Enfant Jésus à toutes les nations, symbolisées par les trois mages qui ont adoré le fils de Marie à Bethléem.

Le chapelet nous introduit dans la contemplation du mystère infini et éternel de Jésus. Le chapelet nous donne aussi d’adorer Jésus, dans sa sainte humanité et dans sa divinité.

C’est dans la prière d’adoration que nous nous abandonnons à Dieu dans la foi pour recevoir son amour et l’aimer en retour. Adoration qui nous unit à Jésus et par Jésus au Père dans la communion de l’Esprit Saint.

Faisons le signe de la croix qui nous élève vers Dieu à la verticale et nous rapproche de nos frères et de nos sœurs à l’horizontale :

Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Prions le Credo qui nous donne les mots et le contenu de notre foi chrétienne.

Notre Père et trois Ave Maria. Gloria.

Ce soir nous allons prier les mystères joyeux du Rosaire.

Premier mystère joyeux : l’Annonciation de l’ange Gabriel à Marie, Annonciation de l’ange à Joseph

De l’Évangile selon saint Matthieu 1, 18: « Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu’ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus : car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Il y a l’Annonciation de l’ange Gabriel à Marie dans l’Évangile selon saint Luc. Il y a aussi l’Annonciation de l’ange à Joseph dans l’Évangile selon saint Matthieu. Le rôle et la dignité de saint Joseph sont grands. C’est lui qui insère Jésus dans la dynastie du roi David d’où devait naître le Messie.

La mission de saint Joseph est unique dans la Bible : éduquer l’enfant Jésus qui délivrera son peuple de ses péchés. Jamais un prophète n’avait reçu une telle vocation. Dans l’Ancien Testament, les Juges comme Sanson, avaient délivré Israël des ennemis mais pas des péchés. Seul Dieu peut sauver l’humanité du péché.

L’art chrétien présent saint Joseph portant le bâton fleuri d’Aaron, symbole du choix de Dieu. Àl’image du grand-prêtre qui veille sur le Temple, saint Joseph veille sur la Vierge Marie, le Temple du Très-Haut. En Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité (cf. Col 2,9).

Le pape émérite Benoît XVI, qui avait reçu le prénom de Joseph au jour de son baptême, voyait en saint Joseph le modèle des évêques qui veillent sur l’Église.

Prions pour toutes les familles.

Prions pour l’éducation des enfants et pour la catéchèse à transmettre aux enfants.

Prions pour les pères de famille et pour les évêques.

Notre Père. Avec Maria. Gloria.

CD Adorez-le n° 1 Adorez-le.

Deuxième mystère joyeux : La Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth

De l’Évangile selon saint Luc 1, 39s : « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint. »

Les évangiles nous ont laissé juste quelques phrases sur la Vierge Marie et elles sont précieuses. Saint Luc souligne que Marie, enceinte de Jésus, marchait vite. L’amour de Dieu la poussait à rendre service à sa cousine Élisabeth et à lui annoncer la venue du Messie dans ses entrailles.

Quand Marie entre chez Élisabeth, Jean le Baptiste tressaille d’allégresse dans le sein de sa mère. La joie inonde le cœur d’Élisabeth.

Ces quelques lignes de la péricope de saint Luc nous annoncent déjà les caractéristiques de la spiritualité mariale faite de service, de joie messianique et de rencontre dans l’Esprit Saint.

Prions pour les Équipes du Rosaire de La Réunion et de l’océan Indien qui ont pour mystère de référence la Visitation.

Prions pour que les enfants apprennent à prier avec Marie dans l’Ave Marie, dans le Magnificat et le chapelet.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

CD Adorons-le n°14 Jésus, mon Dieu, je t’adore

Troisième mystère joyeux : la naissance de Jésus, l’Épiphanie et la fuite en Égypte

De l’Évangile selon saint Matthieu 2,11 : « Entrant dans le logis, les mages virent l’enfant avec sa Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays.

Après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte ; et restes-y jusqu’à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. »

L’adoration des mages marque la dimension universelle du salut apporté par Jésus. Ils viennent de loin. Leur prière d’adoration les introduit dans le mystère de Dieu. L’adoration nous unit à Dieu.

Nous aimons visiter plusieurs crèches pour vivre la prière d’adoration de l’Enfant Jésus.

Après la visite des mages, l’ange de Dieu a demandé à Joseph de partir en Égypte pour sauver l’enfant des mains d’Hérode.

L’enfant Jésus, Marie et Joseph ont vécu comme des réfugiés politiques en Égypte. Nous pouvons invoquer la Vierge Marie comme « Notre-Dame des réfugiés » et saint Joseph comme « patron des réfugiés ». L’enfant Jésus est lui-même le Sauveur des réfugiés.

Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus dans son mystère humain et divin.

Prions pour tous les chercheurs de Vérité et de Dieu.

Prions pour les réfugiés politiques et économiques.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

CD Adorons-le n°5 Jésus (canons)

Quatrième mystère joyeux : la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem et la purification de la Vierge Marie

De l’Évangile selon saint Luc 2, 36 ; « Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanouel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve ; parvenue à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le Temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. »

Anne, femme âgée, est mise en valeur par saint Luc évangéliste. Anne vivait dans la prière et elle faisait connaître l’enfant Jésus.

Il arrive que les personnes âgées soient méprisées comme étant bigotes. Nous savons à quel point les grands-parents et les grands-mères en particulier peuvent jouer un grand rôle bénéfique dans l’éducation des enfants qui leur restent attachés et reconnaissants toute leur vie.

Parfois, c’est ce lien avec la grand-mère qui permet aux jeunes de traverser des épreuves et de croire en Jésus.

Les grands-mères accomplissent souvent une belle mission d’évangélisation des enfants et de transmission des valeurs chrétiennes dans un contexte sociale de dispersion et de changement permanent.

Prions pour les personnes âgées et en particulier pour les personnes âgées qui souffrent de la solitude et de la maladie.

Rendons grâce à Dieu pour l’apport des personnes âgées à la famille et à l’éducation des enfants.

Prions pour que les retraites permettent aux personnes âgées de vivre dignement leur vieillesse.

Notre Père. Avec Maria. Gloria.

CD Adorons-le n° 7 Nous t’adorons.

Cinquième mystère joyeux : Jésus parmi les docteurs de la Loi au Temple de Jérusalem

De l’Évangile selon saint Luc 2, 48s : « Marie dit à Jésus : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! ton père et moi, nous te cherchions, angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire. »

Marie et Joseph n’ont pas tout compris, loin de là, ils ont marché dans la foi. La foi est lumière et connaissance. La foi comporte aussi de l’obscurité. Saint Jean de la Croix n’hésitait pas à parler de « la nuit de la foi ».

Demandons au Seigneur la grâce de la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme.

Prions pour ceux qui ne parviennent pas à croire.

Confions au Seigneur les catéchumènes qui demandent le baptême.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

CD Adorons-le n°9 Qui regarde vers lui

Prions en cette fête de l’Épiphanie : « Aujourd’hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l’étoile qui les guidait ; daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur …

Bénédiction : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde …

Bonne nuit et à lundi prochain pour la prière du Rosaire.

CD Adorons-le n°8 Puissance, honneur et gloire à l’Agneau.

Écho de notre Page Facebook : janvier 2020

28 janvier 2020

Saint Thomas d’Aquin de l’ordre des Frères Prêcheurs et docteur de l’Église

« Nous ne pouvons plus nous représenter les saints sans leur auréole, et leur doctrine nous apparaît toujours comme un rayon bienfaisant qui a lui sur un monde charmé. Ils ont eu leurs difficultés, et la lutte contre les ennemis du dehors n’a pas toujours été le principal objet de leurs secrètes angoisses. Ils ont passé par ces épreuves sans y succomber. » Sans y succomber, comprenons sans renoncer ni l’un ni l’autre à leur grand dessein, recommandé par saint Augustin, de ravir aux Égyptiens leurs vases d’or : ce que Thomas d’Aquin avait réalisé pour la philosophie d’Aristote, M.-J. Lagrange l’a accompli pour la critique biblique, au profit des enfants de Dieu. (Bernard Montagnes, Le thomisme du P. Lagrange.)

26 janvier 2020

Les enjeux du « Dimanche de la Parole de Dieu »

Fr. Manuel Rivero O.P., président de l’Association des amis du père Lagrange O.P., fondateur de l’École biblique de Jérusalem

Le pape François vient d’instituer « le Dimanche de la Parole de Dieu » qui aura lieu le 3e dimanche du Temps ordinaire, en 2020, ce sera le 26 janvier. Il a choisi la mémoire liturgique de saint Jérôme (350-419), traducteur et commentateur de la Bible, pour mettre en lumière la Parole de Dieu révélée aux hommes : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ », enseignait-il.

Le pape François vient d’instituer « le Dimanche de la Parole de Dieu » qui aura lieu le 3e dimanche du Temps ordinaire, en 2020, ce sera le 26 janvier. Il a choisi la mémoire liturgique de saint Jérôme (350-419), traducteur et commentateur de la Bible, pour mettre en lumière la Parole de Dieu révélée aux hommes : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ », enseignait-il.

Origine surnaturelle des Saintes Écritures

Jean Guitton (†1999) , philosophe, membre de l’Académie française, invité par le saint pape Paul VI au concile Vatican II, me disait lors d’un entretien à Paris sur le père Lagrange : « Nos contemporains ne croient pas en la dimension surnaturelle de la Bible ; c’est pourquoi il convient de mettre sur les autels le père Marie-Joseph Lagrange, le fondateur de l’École biblique de Jérusalem, pour relier la foi et la science. » Disciple du père Lagrange à Jérusalem, Jean Guitton vénérait la figure de ce maître en exégèse.

Le cardinal Carlo Maria Martini (†2012), exégète et grand apôtre de la lectio divina, souhaitait aussi la béatification du père Lagrange, dont « la prière était feu », de manière à relier le renouveau de l’exégèse catholique au XIXe siècle avec la sainteté .

Le pape cite l’Évangile de saint Luc pour montrer que les disciples ont eu besoin que Jésus ouvre leur esprit à l’intelligence des Écritures. Jésus qui avait ouvert les oreilles des sourds et les yeux des aveugles ouvre l’esprit fermé des disciples afin qu’ils reçoivent la lumière de la Révélation divine transmise par les Saintes Écritures. Il s’agit d’un miracle encore plus grand que les guérisons physiques. La présence de Jésus ressuscité ne suffit pas. Les disciples déconcertés et apeurés après le Vendredi saint ont besoin de recevoir le sens des événements par la catéchèse de Jésus qui a accompli les prophéties de l’Ancien Testament dans sa mort et dans sa résurrection : « en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem ».

Jésus, exégète du Père

Jésus, l’exégète du Père, est venu expliquer le mystère de Dieu. Le Prologue de l’Évangile selon saint Jean utilise le mot grec qui a donné en français « exégèse » pour manifester l’œuvre du Fils de Dieu qui par sa prédication « fait voir » et comprendre l’amour du Père que personne n’a jamais vu. Les explications de Jésus s’avèrent indispensables pour enraciner la Parole de Dieu dans les cœurs, autrement le diable parviendrait à arracher cette semence de vie divine restée à la surface .

Sorti vivant du tombeau, Jésus rappelle aux disciples le sens de la croix et de la Passion. La croix devient la clé qui déverrouille les mystères fermés de l’existence humaine frappée par la souffrance, l’injustice, le mal et le malin. Le récit des disciples d’Emmaüs converge vers cette phrase de Jésus : « Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? ». Pour entrer dans la gloire de la résurrection il n’y a qu’un seul chemin, le chemin de la croix. Saint Jean de la Croix (†1591), le grand mystique espagnol, faisait remarquer que nombreux sont ceux qui veulent arriver dans la gloire de Dieu en évitant les souffrances. Un proverbe canadien dit le même message d’une autre manière : « Tous veulent aller au paradis mais personne ne veut mourir. »

Messie crucifié

L’originalité de la foi chrétienne se trouve précisément dans la présence de Jésus au cœur des épreuves et de la mort. Folie et scandale de la croix, s’exclamait saint Paul devant des auditoires sceptiques voire révoltés à l’idée d’un Dieu qui souffrirait. Quand Jésus parle du besoin de la croix, il s’agit de la logique de l’amour. Saint Augustin prêchait : « Donnez-moi quelqu’un qui aime et il comprendra ce que je dis. » L’amour rend humble et petit. Ceux qui aiment sont prêts à souffrir et même à donner leur vie pour la personne aimée : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », enseigne Jésus. Par amour, le Très-Haut est devenu le très-bas, le tout-puissant s’est abaissé jusqu’à la faiblesse et la fragilité, Dieu grand s’est présenté comme un petit bébé à Bethléem. C’est dans l’abaissement et l’humilité que Dieu se révèle amour et qu’il nous apprend à aimer. Les grands saints ont aimé prier au pied de la croix pour y découvrir l’art d’aimer de Dieu.

Des sages humanistes proposent parfois aux chercheurs de Dieu de choisir la religion qui les rend meilleurs. À la lumière de l’Évangile de Jésus, non-violent qui aime jusqu’à la mort, le chrétien pourrait affirmer : « Choisis la religion où Dieu soit Amour et qu’Il te donne la grâce d’aimer sans domination. » Quel homme a osé dire « venez à moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes » ? Dieu ne se trouve pas dans la recherche du sentiment de puissance. Dieu est Amour tel que le décrit saint Paul : « L’amour ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal (…), il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L’amour ne passe jamais ».

Il arrive que des croyants d’autres religions que le christianisme disent aux chrétiens : « votre religion et la mienne, c’est la même chose. Il n’y a qu’un seul Dieu ». C’est vrai qu’il n’y a qu’un seul Dieu mais la manière d’aimer de Dieu n’est pas la même selon les religions. Aux antipodes de toute domination, Jésus révèle l’amour de son Père. Selon les différentes visions de Dieu il y aura diverses manières d’aimer.

La souffrance, la peur de souffrir et la mort font peur. Tout homme essaie d’y échapper. Combat naturel qui correspond à la volonté de Dieu. Dieu qui ne veut pas la mort des hommes n’a pas créé la mort. Celle-ci est entrée dans le monde par la jalousie du diable .

Paul Claudel (†1955), poète catholique, réagissait aux questions sur le mal en disant : « Jésus n’est pas venu expliquer le mal mais l’habiter et le vaincre ». Jésus est mort pour vaincre la mort. Son sacrifice a agi comme une arme fatale contre les pouvoirs de la mort. La puissance de l’Amour de Jésus s’est manifestée dans sa résurrection.

Présence de Jésus dans la souffrance et l’insécurité

Le contraire de la foi n’est pas à proprement parler l’athéisme mais la solitude. Chacun a peur de la solitude, de l’échec, de la prison et de la mort. La spécificité de la foi chrétienne apparaît dans la présence aimante de Jésus dans la maladie, l’injustice, l’échec et la mort. Tout au long de l’histoire de l’Église, les chrétiens ont témoigné de cette communion au Christ dans la persécution et la douleur. La foi chrétienne ne consiste pas à penser que Dieu existe. Par la foi, le chrétien contemple Jésus vivant et il s’unit à ses souffrances dans l’espérance de partager sa gloire. Nous comprenons alors le grand nombre de témoignages de ces baptisés, qui nous partagent leur expérience heureuse de communion avec Dieu dans des circonstances où tout ferait penser au vide et à l’absurde. Des malades témoignent des grâces reçues dans la maladie. Des personnes détenues injustement témoignent des grâces vécues dans le froid des cellules de prison. Le père Pedro Arrupe (†1991), ancien Général de la Compagnie de Jésus, se souvenait des journées passées injustement dans une prison japonaise, cœur à cœur avec Jésus, en le contemplant dans sa Passion, à Gethsémani, dans sa garde à vue dans la maison du grand-prêtre, flagellé, abandonné, insulté, couronné d’épines, crucifié. Le père Arrupe considérait ces jours de tristesse humaine comme de grands moments de sa vie mystique : « Il n’y avait rien dans ma cellule de prison ; j’étais seul avec le Christ ». Là où le mal avait abondé, la grâce avait surabondé.

La Parole de Dieu engendre la foi. Le chrétien découvre alors son identité de fils de Dieu et de frère de Jésus. La Parole de Dieu révèle le mystère de la Trinité et elle révèle aussi l’homme à lui-même : « Le mystère de l’homme ne s’éclaire qu’à la lumière de Jésus » (Concile Vatican II. Gaudium et spes n° 22). Le christianisme ne fait pas partie des religions du livre, même s’il vénère les Saintes Écritures. Le Verbe fait chair est vivant. Le texte des bibles devient vivant par l’Esprit de Jésus ressuscité. Sans la grâce intérieure de l’Esprit Saint répandue dans le cœur des croyants, les enseignements des textes bibliques n’apporteraient pas la connaissance ni la vie de Dieu .

La Parole de Dieu établit « un dialogue constant de Dieu avec son peuple ». Le mot « dialogue » comprend le mot « logos » qui dans le grec de l’Évangile selon saint Jean désigne le Verbe de Dieu : intelligence divine et Parole. Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu « davar » qui signifie « parole » représente un événement. La Parole de Dieu ne saurait pas être réduite à un simple souffle mais elle est créatrice et marque l’histoire.

Ce n’est pas sans raison que les chrétiens cherchent le dialogue avec les religions et les cultures. Dieu est dialogue dans l’altérité et l’unité. Le Père engendre le Fils et le Fils fait le Père. Sans Fils il n’y a pas de Père. Le Père s’entretien avec son Fils et le Fils rend grâces au Père dans la communion de l’Esprit Saint. Ce dialogue de Dieu « ad intra », dans le mystère de la sainte Trinité, se trouve à la source du dynamisme des dialogues religieux et philosophiques « ad extra » dans l’histoire de l’humanité.

Le Verbe et les mots

Seul Dieu parle bien de Dieu. Jésus, le Verbe fait chair, emprunte nos mots humains les plus justes pour manifester le mystère de Dieu. Le théologien espagnol Cabodevilla, aimait à dire que « la Parole de Dieu s’est faite chair dans des mots ». L’Incarnation du Fils de Dieu ne se réduit pas à la chair humaine de Jésus, à l’Enfant de la crèche, elle comprend la culture et la langue d’Israël. Les mots humains n’expriment pas toute la richesse des pensées et des sentiments mais ils demeurent la médiation indispensable pour la communication. Dieu est Esprit. Les mots de nos langues et les expériences humaines restent bien en-deçà de la grandeur de Dieu. Pourtant, les mots de la Bible et leur renvoi à la terre et aux travaux des hommes peuvent éveiller l’intelligence à la compréhension de Dieu. C’est ce que fait Jésus dans l’Évangile en parlant des vignes, des mariages, des bergers, des trésors … Dans les Saintes Écritures, les mots sont cent pour cent de Dieu et cent pour cent des hommes. Le pape François rappelle l’enseignement du Concile Vatican II dans la Constitution « Dei Verbum » sur le principe de l’incarnation.

« Cœurs brûlants »

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? ». La Parole de Dieu fait grandir dans l’amour de Dieu. Il ne sert à rien de se plaindre de l’égoïsme des gens. La conversion passe par un long chemin où la Parole de Dieu joue un rôle fondamental. Les disciples d’Emmaüs marchaient tristes et découragés, le visage sombre. La catéchèse de Jésus, à partir de la Loi, des Prophètes et des Psaumes, a rempli leurs cœurs de la joie pascale.

Les catéchistes d’aujourd’hui accomplissent eux aussi une mission extraordinaire source d’allégresse. J’aime à dire que catéchiste est le plus beau métier du monde. Métier, ministère, service, qui peut illuminer la route des adultes et des enfants à jamais. En tant qu’aumônier de prison, je récolte les fruits de la catéchèse. Souvent les personnes détenues ne se sont pas confessées depuis leur première communion mais les enseignements de la catéchèse gardés dans « le disque dur » de la mémoire remontent lors des événements douloureux.

L’homélie

Le pape François met en valeur l’homélie qui nourrit la foi des chrétiens, « elle possède un caractère presque sacramentel ». L’homélie n’est pas une conférence ni un cours. Dans l’homélie, le prêtre actualise l’Évangile. « Aujourd’hui s’accomplit cette parole », s’était exclamé Jésus en refermant le rouleau du prophète Isaïe dans la petite synagogue de Nazareth. Dans les anciennes basiliques chrétiennes, l’existence de deux ambons, l’un pour l’Ancien Testament et l’autre pour le Nouveau Testament, mettait en évidence la différence et la relation entre eux pour les unir dans le mystère du Christ . Le pape François commente l’accomplissement de l’Ancien Testament par le Christ : « L’Ancien Testament n’est jamais vieux une fois qu’on le fait entrer dans le Nouveau, car tout est transformé par l’unique Esprit qui l’inspire .

Le pape évoque « le caractère performatif de la Parole de Dieu », c’est-à-dire qu’elle réalise ce qu’elle dit. Dans la liturgie de la Parole, l’Esprit Saint agit. D’où le symbole de la colombe dans les chaires de nos églises. L’Esprit Saint descend sur l’assemblée pendant la liturgie de la Parole de Dieu en prière pour faire grandir la foi et l’amour. Cette épiclèse fait des fidèles réunis en « un seul corps et un seul esprit dans le Christ » (Canon eucharistique n° III).

Victoria, ma sœur aînée, professeur des écoles pendant toute sa vie, appréciait particulièrement les homélies d’un prêtre de Bilbao qui commençait par une question et qui finissait par une question. Dieu s’adresse à l’intelligence. L’homélie cherche à éveiller l’intelligence. Dans l’Évangile, Marie se pose des questions : « comment », « pourquoi ». L’homélie éclaire les interrogations de l’homme l’orientant vers des choix d’amour à faire dans la liberté. Chesterton (†1936), écrivain catholique anglais, disait avec humour : « Quand on rentre dans une église on est prié d’enlever son chapeau mais pas sa tête ! ».

La sonorisation et l’articulation

Pour que l’homélie porte ses fruits, il s’avère indispensable de disposer d’une bonne sonorisation. L’un des premiers investissements à prévoir dans une paroisse concerne la sonorisation. Trop souvent, les fidèles se plaignent de ne pas entendre ou de ne pas comprendre les lectures ou l’homélie à cause des défauts dans le système de sonorisation. Pour les nouvelles générations habituées à la perfection technique des media, une sonorisation défectueuse discrédite la valeur sacrée de la Parole de Dieu.

Il convient aussi de former les laïcs à l’utilisation des micros. J’aime à dire sous forme de boutade que « les micros sont comme les personnes, il faut leur parler et non pas les frapper. Si on les frappe, on les abîme ». Pourtant je continue de voir les habitués des paroisses taper sur les micros.

La lecture de la Parole de Dieu suppose aussi une préparation soignée. L’expérience prouve que les formations à la respiration, à l’articulation et à la lecture publique portent des fruits merveilleux et assez rapides. Les comédiens étudient cet art dont les églises ont bien besoin. Il serait bon d’organiser des sessions de formation avec des professionnels du théâtre, par exemple.

La Vierge Marie et la Parole de Dieu

Marie, la mère de Jésus, est louée dans l’Évangile pour sa foi en l’accomplissement de la Parole de Dieu en elle (cf. Lc 1, 45). Pour le pape François, cette béatitude de la foi précède les autres béatitudes sur la pauvreté, l’humilité, les artisans de paix …

Saint Ambroise de Milan (†397) partageait son expérience et celle d’une multitude de croyants quand il affirmait que dans la lecture priante de la Parole de Dieu l’homme se promène avec Dieu dans le paradis . Lire les Saintes Écritures équivaut à écouter Dieu qui parle au cœur. Dialogue d’amour qui fait grandir la foi. Le bonheur de Marie a été précisément d’écouter et de prier la Loi, les Psaumes et les Prophètes. La foi ne consiste pas à penser que Dieu existe. Le diable le pense aussi. La foi jaillit de l’âme en réponse à la révélation de l’amour de Dieu dans les Saintes Écritures et dans la prédication. La grandeur de Marie se trouve dans sa foi. Le pape François de citer saint Augustin qui met en lumière Marie comme disciple de Jésus qui écoute et met en pratique la Parole de Dieu.

Modèle de foi, Marie n’a pas tout compris. Saint Luc commente le recouvrement de Jésus au Temple de Jérusalem, quand il a expliqué à Marie et à Joseph qu’ « il devait être dans la maison de son Père » (cf. Lc 2, 49), en soulignant que ni Marie ni Joseph « ne comprirent cette parole ». La foi illumine la route des hommes mais elle comporte aussi un côté obscur qui fait penser à « la nuit de la foi » chantée par saint Jean de la Croix. Le père Marie-Joseph Lagrange a consacré son existence à la traduction et au commentaire de la Bible en reconnaissant aussi que « la Parole de Dieu pouvait être obscure ». Sans cette limite dans la connaissance de Dieu, la foi ne serait plus la foi mais la claire vision.

Saint Luc, l’évangéliste, montre Marie « qui garde fidèlement dans son cœur » (cf. Lc 2, 51) les événements et les paroles de son fils Jésus.

La prière plutôt qu’une action apparaît comme un état dans la vie de Jésus et des apôtres. À l’image de l’amour qui unit ceux qui aiment même s’ils n’y pensent pas, celui et celle qui prie vit en communion avec Dieu. Marie vivait en état de prière par sa foi. Saint Luc fait appel à deux mots importants de la vie spirituelle de Marie, mère et disciple de son Fils Jésus : « garder » et « fidèlement ».

Une mère porte son enfant dans son sein pendant neuf mois. Cette relation unit la mère et le fils d’une manière unique et définitive. Les généticiens disent que chaque enfant laisse dans le corps de sa mère quelques cellules. La mère qui donne son corps à l’enfant garde quelque chose du corps de celui-ci en elle. Marie garde fidèlement les événements de la vie de Jésus dans son esprit. « Fidèlement » vient de « foi ». Il s’agit de la même étymologie. Toute l’existence de Marie ressemble à un pèlerinage de foi.

Le pape émérite Benoît XVI dans son Exhortation post-synodale « Verbum Domini » sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Église « exhorte les chercheurs à approfondir le plus possible le rapport entre la mariologie et la théologie de la Parole ». Marie, « Mère du Verbe de Dieu » et « Mère de la foi » apparaît comme un modèle d’écoute de la Parole de Dieu. À l’Annonciation, Marie écoute avec son cœur l’annonce de l’ange Gabriel. Le livre du Deutéronome présente l’écoute de la Parole de Dieu comme le premier des commandements et le fondement de l’amour de Dieu à vivre par le Peuple de Dieu : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir » (cf. Dt 6, 4).

Un proverbe africain dit « que la femme est fécondée par l’oreille ». Manière de relier l’écoute, l’amour et le don de la vie.

En Marie, femme juive, première chrétienne, l’Ancien Testament passe dans le Nouveau Testament pour s’accomplir en Jésus, née d’une femme (cf. Ga 4, 4) : « Marie est aussi le symbole de l’ouverture à Dieu et aux autres ; de l’écoute active qui intériorise, qui assimile et où la Parole divine devient la matrice de la vie ». La Parole de Dieu devient matrice d’une nouvelle manière de penser, de prier, de parler et d’agir.

Marie et la Trinité

La Vierge Marie, temple de la sainte Trinité, rayonne de la lumière de Dieu. Fille du Père, source de la vie, Marie n’est pas une déesse mais une créature aimée et sauvée par Dieu. Mère du Verbe fait chair, Image du Père, Marie manifeste au monde l’infinie richesse de la connaissance de Dieu révélée par Jésus.

Dans son commentaire au Credo, saint Thomas d’Aquin (†1274) montre comment le Verbe s’est manifesté dans le mystère de l’Incarnation : « Rien n’est plus semblable au Fils de Dieu que le verbe que notre intelligence conçoit sans le proférer par les lèvres. Or, nul ne connaît le verbe tant qu’il demeure dans l’intelligence de l’homme si ce n’est celui qui le conçoit ; mais dès que notre langue le fait entendre, il est connu de nos auditeurs. Ainsi le Verbe de Dieu, aussi longtemps qu’il demeurait dans l’intelligence du Père, était connu seulement de son Père ; mais une fois revêtu d’une chair, comme le verbe de l’homme se revêt du son de sa voix, il s’est alors manifesté au dehors pour la première fois et s’est fait connaître. Selon cette parole de Baruch (3, 38) : « Ainsi il est apparu sur la terre et il a conversé avec les hommes. » Voici le deuxième exemple. Nous connaissons par l’ouïe le verbe proféré par la voix, et cependant nous ne le voyons pas et nous ne le touchons pas ; mais si ce verbe nous l’écrivons sur un papier, alors nous pouvons le toucher et le voir. Ainsi le Verbe de Dieu s’est fait lui aussi, et visible et tangible, lorsqu’il s’inscrivit en quelque sorte dans notre chair. Et de même que le papier sur lequel est inscrite la parole du roi, nous l’appelons la parole du roi, de même l’homme auquel est uni le Verbe de Dieu dans une seule personne, nous le nommons le Fils de Dieu ». Ici l’Incarnation du Verbe est comparée au papier. La Vierge Marie a été cette page blanche sur laquelle Dieu a écrit l’histoire du Salut. La page blanche évoque la disponibilité de Marie et l’absence de péché en elle. Par Marie, Dieu s’est rendu visible à nos yeux. La Vie de Dieu s’est manifestée en Jésus . Qui voit Jésus voit le Père. De même qu’un récit fait voir l’histoire racontée comme si elle se déroulait devant nos yeux. Par l’Esprit Saint, la Parole de Dieu rend visible le visage du Christ dans la lumière de la foi : « Jésus-Christ est le visage humain de Dieu et le visage divin de l’homme ».

Loin d’être une mère possessive, Marie conduit toujours à Jésus comme elle l’a fait lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (cf. Jn 2, 5). Épouse de l’Esprit Saint, don de Dieu qui fait grandir l’Église, Marie contribue par son intercession à la croissance de la foi et du Corps du Christ, l’Église.

La maternité divine de Marie ne s’arrête pas à Noël. Elle se déploie jusqu’au Calvaire où Jésus la donne comme mère spirituelle à Jean, le disciple bien-aimé qui représente l’Église, et à la Pentecôte où l’Esprit Saint descendra sur les apôtres en prière au Cénacle et sur une multitude de croyants rassemblés à Jérusalem.

Sur le Calvaire, une épée a transpercé l’âme de Marie (cf. Lc 2, 35). Les icônes de la Mère de Dieu placent une étoile sur son front et sur ses épaules, symboles de la virginité avant, pendant et après l’accouchement. En revanche, sur le Calvaire, Marie a connu la déchirure de l’âme. La foi et la maternité spirituelle de Marie ne sont pas allées sans souffrance.

L’annonce de la Parole de Dieu pour que les âmes naissent à la vie de Dieu passe par la déchirure de l’accouchement. Sœur Inés de Jesús O.P., (†1993) moniale dominicaine du monastère de Caleruega (Burgos, Espagne), a écrit que « les accouchements des âmes provoquent des déchirures » (Journal spirituel inédit, 28 août 1973). La maternité spirituelle, qui favorise la nouvelle naissance des âmes à la vie de Dieu, passe par les souffrances de l’accouchement de la nouvelle création comme l’enseigne saint Paul .

Glorifiée en son corps et en son âme la Vierge Marie, la Mère de Dieu, continue d’œuvrer aux côtés de son Fils pour la croissance du Christ total, la Tête, Jésus, et les membres, les baptisés et ceux qui croient en lui. Bossuet définissait l’Église comme le Christ répandu et communiqué.

Mère du Verbe fait chair en elle, Marie grandit dans sa mission de faire connaître et aimer son Fils qu’elle a accueilli et donné au monde. D’où son rôle dans l’évangélisation. De très nombreuses congrégations religieuses missionnaires ont choisi le patronage de la Vierge Marie, la Mère de la Parole de Dieu. Sur environ 400 congrégations féminines de vie apostolique 130 portent un nom marial . Personne n’a aimé autant le Verbe fait chair que Marie. Nul n’a accueilli avec autant de foi et d’amour la Parole de Dieu que Marie.

Dans la vie d’un chrétien, il y a un va-et-vient entre la prière et l’approfondissement de la Parole de Dieu. Plus la Parole de Dieu est écoutée et priée et plus le fidèle a soif de chercher la richesse des sens de l’Écriture. Trésor inépuisable, source d’eau vive jamais tarie, comme le dit saint Ephrem cité par le pape François au début de cette lettre apostolique « Aperuit illis ».

Le père Marie-Joseph Lagrange (†1938), avait inauguré l’École biblique de Jérusalem avec une grande vision du sens et du futur de l’interprétation de la Parole de Dieu : « Dieu a donné dans la Bible un champ infini de progrès dans la vérité ».

Le but de ce nouveau « dimanche de la Parole de Dieu » est de faire aimer davantage la révélation divine et de la mettre en pratique. En effet, la liturgie porte la Parole de Dieu à l’instar d’un écrin qui contient un bijou.

Le fondamentalisme représente un péché contre l’intelligence. La vérité évangélique ne ressemble pas à une statue en béton. La Vérité est Chemin et Vie en la personne de Jésus . La Parole de Dieu ne cesse de grandir dans le cœur des chercheurs de Vérité qui l’écoutent et la lisent. La Parole de Dieu fait toutes choses nouvelles . Elle éveille le désir et l’amour. C’est pourquoi la Bible s’achève avec l’Apocalypse en priant : « Maranatha ! Viens Seigneur Jésus » (Ap. 22, 20).

Saint-Denis (La Réunion. France), le 10 octobre 2019.

19 janvier 2020

Je fais de toi la lumière des nations (Is. 49, 6).

Je fais de toi la lumière des nations (Is. 49, 6).

L’assentiment de la foi n’est pas un mouvement aveugle de l’esprit, mais cependant personne ne possède la foi, véritable don de Dieu même quand elle n’est pas animée par la charité, sans cette action de l’Esprit qui ouvre, comme disait Justin, les portes de la lumière.

(Marie-Joseph Lagrange des Frères Prêcheurs, Saint Justin, philosophe, martyr, Lecoffre-Gabalda, 1914.)

12 janvier 2020

Le Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17)

Le Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17)

Le regard de Jésus pénètre dans le ciel qui s’ouvre et il voit l’Esprit descendre.

La voix ne s’adresse pas à Jésus, mais le désigne aux autres.

Le sens du baptême de Jésus dans Mt est le même que dans Mc et dans Lc. C’est la manifestation de Jésus comme d’un plus fort que Jean, et qui doit remplacer son baptême par un nouveau baptême dans l’Esprit. Le baptême chrétien n’est pas encore institué et Jean continuera à baptiser ; mais Jésus est investi de sa mission ; déjà un ordre succède à l’autre.

Jésus n’est pas venu en novateur qui révolutionne, il est venu rendre parfait l’ordre ancien.

Manifestation divine.

Grande et décisive lumière.

M.-J. Lagrange, o.p., Évangile selon saint Matthieu (extraits) Lecoffre-Gabalda, 1941, p.55-57.

Illustration : Le baptême du Seigneur. Tempera sur bois (2007-2013) – auteurs Giovanni Raffa et Laira Renzi – Chapelle San Michele di Stanco – Bologne.

10 janvier 2020

La messe-anniversaire de ce jour est célébrée aux intentions de nos amis de l’association et,

La messe-anniversaire de ce jour est célébrée aux intentions de nos amis de l’association et,  particulièrement, à l’intention de sœur Marie-Norbert, dominicaine de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Monteils, fervente admiratrice du père Lagrange et dévouée à sa cause. Sœur Marie-Norbert priait sans cesse pour qu’un miracle soit reconnu. Elle s’en est allée vers son Seigneur, le 10 novembre 2019.

particulièrement, à l’intention de sœur Marie-Norbert, dominicaine de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire de Monteils, fervente admiratrice du père Lagrange et dévouée à sa cause. Sœur Marie-Norbert priait sans cesse pour qu’un miracle soit reconnu. Elle s’en est allée vers son Seigneur, le 10 novembre 2019.

Vœux du président de l’association des amis du père Lagrange pour 2020 !

Que nous tirions des enseignements des erreurs et des péchés de 2019 afin qu’ils deviennent de l’engrais pour 2020 !

Que nous tirions des enseignements des erreurs et des péchés de 2019 afin qu’ils deviennent de l’engrais pour 2020 !

Que le Seigneur vous accorde la santé non pour oublier ceux qui souffrent mais pour les servir !

Que le Seigneur développe vos missions, votre travail et vos finances non pour être possédés par vos possessions mais aider les faibles !

Que le Seigneur vous accorde l’amour non pour vivre l’« égoïsme à deux » mais pour le faire rayonner de manière universelle dans la lumière de l’espérance !

Soyez bons et l’année 2020 sera bonne !

Fr. Manuel Rivero, o. p.

Saint-Denis (La Réunion), fête de l’Épiphanie 2020.

Photo : Sainte Famille – Bien Hoa – Viet Nam

5 janvier 2020

Les mages virent l’Enfant…

Les mages virent l’Enfant…

Entrés dans l’humble étable qui servait de maison, les mages virent l’Enfant, avec Marie sa mère, se prosternèrent devant lui, et ouvrant leurs sacoches de voyage offrirent les présents dont ils s’étaient munis pour le petit roi : de l’or, de l’encens et de la résine parfumée qu’on nommait la myrrhe. Plus tard on y a vu des symboles : l’encens est réservé à Dieu, l’or va au roi, la myrrhe fut employée dans la sépulture du Christ. Les bons mages avaient apporté ce que les étrangers venaient de préférence chercher dans leur pays. (M.-J. Lagrange o.p.)

4 janvier 2020

Nous vous signalons cette page d’Ordo Praedicatorum sur l’École biblique, à consulter :

1er janvier 2020

Nos pensées et nos prières pour tous les blessés de ce monde !

Écho de notre page Facebook : décembre 2019

29 décembre 2019

« Prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte » (Mt 2, 13).

Un ange du Seigneur vint donc prévenir Joseph, toujours durant son sommeil. Il lui ordonnait de fuir en Égypte avec l’enfant et sa mère, car Hérode allait chercher à faire périr l’enfant. Joseph obéit aussitôt. L’Égypte chrétienne était fière de cette visite, et plusieurs sites se disputèrent l’honneur d’avoir accueilli la Sainte Famille. Marie endormie entre les bras du Sphinx avec l’enfant dans son giron, Joseph veillant, attentif aux bruits du désert, est une image qui plait à la piété moderne. Aucune tradition n’a droit à être écoutée. Il suffisait à Joseph de franchir le sud de la Judée et d’atteindre la frontière d’Égypte pour être en sûreté. C’en était assez pour que saint Matthieu pût voir dans cette fuite et dans ce séjour, suivi d’un retour en Terre sainte, une ressemblance entre Jésus, Fils de Dieu, et Israël, son fils adoptif, que le Seigneur avait ramené d’Égypte, comme Moïse l’avait raconté longuement, et comme l’avait rappelé le prophète Osée : « J’ai appelé d’Égypte mon fils » (Osée 11, 1).

Un ange du Seigneur vint donc prévenir Joseph, toujours durant son sommeil. Il lui ordonnait de fuir en Égypte avec l’enfant et sa mère, car Hérode allait chercher à faire périr l’enfant. Joseph obéit aussitôt. L’Égypte chrétienne était fière de cette visite, et plusieurs sites se disputèrent l’honneur d’avoir accueilli la Sainte Famille. Marie endormie entre les bras du Sphinx avec l’enfant dans son giron, Joseph veillant, attentif aux bruits du désert, est une image qui plait à la piété moderne. Aucune tradition n’a droit à être écoutée. Il suffisait à Joseph de franchir le sud de la Judée et d’atteindre la frontière d’Égypte pour être en sûreté. C’en était assez pour que saint Matthieu pût voir dans cette fuite et dans ce séjour, suivi d’un retour en Terre sainte, une ressemblance entre Jésus, Fils de Dieu, et Israël, son fils adoptif, que le Seigneur avait ramené d’Égypte, comme Moïse l’avait raconté longuement, et comme l’avait rappelé le prophète Osée : « J’ai appelé d’Égypte mon fils » (Osée 11, 1).

(Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017, p. 71-72.)

Photo : La fuite en Égypte par Julius Schnorr von Carolsfeld (1828), Museum Kunstpalast. Düsseldorf. Allemagne.

26 décembre 2019

Saint Étienne. 1er siècle. Diacre. Premier martyr de l’Église

Étienne, le premier, glorieux athlète.

Étienne, le premier, glorieux athlète.

Étienne est le martyr de la Rédemption de tous les hommes par Jésus-Christ. (p. 13.)

Dans la mort d’Étienne endurée pour la vérité, les chrétiens ont vu une victoire, et les Pères, qui savaient peu de choses sur les origines d’Étienne, ont reconnu dans son nom même de Couronne, une harmonie préétablie dans les conseils de Dieu. Pierre est la pierre sur laquelle Jésus-Christ bâtit l’Église, Étienne (couronne) reçoit le premier la couronne du martyre. C’était un symbolisme saisissant dans ce temps et chez des peuples qui employaient si souvent la couronne. Les vainqueurs des jeux olympiques se contentaient d’une couronne pour récompense. On n’osait pas se présenter aux dieux pour prier sans avoir sur la tête une couronne de fleurs. Les orateurs ne paraissaient pas devant le peuple sans être couronnés. La couronne, symbole de prière, d’éloquence et de victoire, convenait bien au premier martyr (p.37). (Père Lagrange. Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, Picard, 1894, p. 13 et 37)

« L’œuvre de Saint-Étienne étant une école biblique, théologique et archéologique, nous tenons avant tout à notre réputation de travailleurs honnêtes, et, si on peut le dire, sans prétention, de critiques pas tellement crédules. Nous apprécions à sa valeur l’honneur de contribuer au culte du premier martyr au lieu même de son supplice, mais nous y renoncerions volontiers si notre probité littéraire était le moins du monde en jeu. » (Cité par B. Montagnes. Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique, Cerf, 2004, p. 296. Extrait de la RB 13 (1904) p. 465.)

25 décembre 2019 : Dans la Lumière de Noël, nous vous présentons nos meilleurs voeux.

« Il vous est né aujourd’hui un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ! » (Luc 2, 11)

« Or, pendant qu’ils étaient là (à Bethléem), le temps où elle (Marie) devait enfanter arriva. Et elle enfanta son fils

premier-né. Et elle l’enveloppa de langes. Et elle le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui demeuraient aux champs et veillaient durant la nuit sur leur troupeau. Et un ange du Seigneur parut près d’eux et la Gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Et ils furent saisis d’une grande crainte. L’ange leur dit : « Ne craignez pas ; car voici que je vous annonce une grande joie, destinée à tout le peuple ; car il vous est né aujourd’hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et voici ce qui vous servira de signe : vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et aussitôt il y eut avec l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. » » (Luc 2, 6-14)

premier-né. Et elle l’enveloppa de langes. Et elle le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui demeuraient aux champs et veillaient durant la nuit sur leur troupeau. Et un ange du Seigneur parut près d’eux et la Gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Et ils furent saisis d’une grande crainte. L’ange leur dit : « Ne craignez pas ; car voici que je vous annonce une grande joie, destinée à tout le peuple ; car il vous est né aujourd’hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et voici ce qui vous servira de signe : vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et aussitôt il y eut avec l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. » » (Luc 2, 6-14)

Le P. Lagrange commente ce passage de l’Évangile : Ils trouvèrent cependant l’hospitalité la plus modeste dans une de ces grottes qui servaient de demeure pour les personnes et d’écurie pour les animaux. Peut-être étaient-ils là depuis plusieurs jours. Joseph attendant son tour pour être inscrit, quand Marie enfanta son fils premier-né. Saint Luc qui emploie cette expression savait très bien qu’aucun chrétien de son temps ne s’y méprendrait. Il ne parlera jamais de frères ou de sœurs de Jésus : personne n’ignorait que ce premier-né était demeuré unique. Il préparait seulement ainsi, en écrivant prévoyant, ce qu’il aurait à dire de la présentation au Temple regardant les premiers-nés. Dans cette habitation-écurie il y avait naturellement une mangeoire en forme de nacelle pour contenir l’orge offerte aux bêtes de somme ; elle servit de berceau pour y déposer l’enfant que Marie elle-même enveloppa de langes. La naissance de ce fruit divin n’avait pas intéressé sa virginité plus que sa conception, d’une manière ineffable que nous devons supposer digne de Dieu et de la Mère qu’il avait choisie pour son Fils.

(L’Évangile de Jésus-Christ avec la synopse évangélique, éd. Artège-Lethielleux, 2017, p. 61.)

22 décembre 2019

« Voici que la Vierge concevra un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec

« Voici que la Vierge concevra un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous » » (Mt 1, 23).

nous » » (Mt 1, 23).

Le P. Lagrange commente : Prophétie claire, disons-nous, quoique encore voilée, car ce voile est seulement l’ambiance des temps assyriens sous le roi Achaz. Or la prophétie domine les temps comme un avion des paysages : tout apparaît sur le même plan. Quand une fois l’événement a fait la lumière, les circonstances du passé s’enlèvent comme un brouillard aux rayons du soleil, et l’esprit est frappé de cette coïncidence des termes avec un fait si grandiose que personne n’aurait osé le concevoir… (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2077, p. 57.

Photo : Joseph et Marie recherchent un gîte à Bethléem. Il s’agit de l’un des panneaux réalisés par Joseph Aubert (1849-1924). Église Notre-Dame des Champs, Paris. Ce même artiste est également l’auteur des peintures murales de la basilique Saint-Étienne de Jérusalem.

19 décembre 2019

« Alors lui apparut l’Ange du Seigneur » (Luc 1, 11)

L’Ange de Iahvé dans l’Ancien Testament par Fr. Marie-Joseph Lagrange des frères Prêcheurs

L’Ange de Iahvé est une des figures les plus mystérieuses de l’Ancien Testament. Tantôt il se présente et agit comme un ange, c’est-à-dire, selon le sens propre du mot Mal’ak, comme un messager, un officier chargé d’une mission par son souverain, tantôt il parle au nom de Dieu lui-même. C’est surtout à propos de l’apparition du Buisson ardent que son rôle est énigmatique, car il ne craint pas de prendre le nom de Iahvé, au moment même où ce nom divin est révélé.

L’Ange de Iahvé est une des figures les plus mystérieuses de l’Ancien Testament. Tantôt il se présente et agit comme un ange, c’est-à-dire, selon le sens propre du mot Mal’ak, comme un messager, un officier chargé d’une mission par son souverain, tantôt il parle au nom de Dieu lui-même. C’est surtout à propos de l’apparition du Buisson ardent que son rôle est énigmatique, car il ne craint pas de prendre le nom de Iahvé, au moment même où ce nom divin est révélé.

L’antiquité n’a pas manqué de spéculer sur ce personnage extraordinaire. Pour Philon, c’est le Verbe de Dieu, celui qui préside au gouvernement du monde. Cette opinion ne pouvait manquer de plaire aux Pères, toujours empressés à trouver dans l’Ancien Testament les traces de Celui qui en était la fin. Aussi plusieurs d’entre eux se sont-ils complu à voir dans l’ange de Iahvé la seconde personne de la Très Sainte Trinité, préludant l’Incarnation par des manifestations où elle se révélait à demi. Un esprit aussi ferme que Théodoret a été entraîné dans cette voie par l’autorité de la version grecque qui parlait de l’ange du grand conseil dans un passage évidemment messianique.

Saint Augustin lui-même fut ébranlé par cet argument ; mais déjà saint Jérôme avait insisté sur le texte de l’épître aux Galates, d’après lequel la loi a été donnée par le ministère des anges. Saint Augustin ne voit donc dans l’ange de Iahvé qu’un ministre qui parle au nom du roi, et il entraîna saint Grégoire. Saint Thomas se prononça fortement dans le même sens pour des raisons théologiques très profondes. (Retrouver le texte entier dans la Revue biblique internationale publiée par l’École pratique d’études bibliques, t. XII, p. 212, 1903.)

Photo : L’Ange du Seigneur ou l’archange Gabriel apparaissant à Zacharie par Reynaud Levieux (1643). Calvet Museum, Avignon.

18 décembre 2019

En chemin vers Bethléem. Extrait du commentaire du P. Lagrange.

En chemin vers Bethléem. Extrait du commentaire du P. Lagrange.

Joseph devait donc, comme descendant de David se rendre à Bethléem. Qu’il y ait amené Marie, cela se comprend assez, ne voulant pas la laisser seule. Et pourquoi n’auraient-ils pas eu la pensée de séjourner quelque temps à Bethléem, ayant été avertis que Jésus serait le restaurateur du trône de David ? (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017, p. 62.)

Photo : Sur le chemin de Bethléem – Hugo van der Goes – Tryptique Portinari (1475) Galerie des Offices, Florence.

15 décembre 2019

« Gaudete et Exsultate ! »

« Gaudete et Exsultate ! »

« En vérité je vous le dis : il n’a été suscité parmi les fils de la femme personne de plus grand que Jean, le Baptiste ; mais le moindre dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ! » (Mt 11, 11.)

Et le P. Lagrange de commenter : C’est au nom de Dieu que Malachie avait écrit : « Voici que je vais envoyer mon messager et il déblaiera le chemin devant moi » (Ml 3, 1).

(L’Évangile de Jésus Christ avec la Synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017.)

Photo : Saint Dominique – Couvent du Saint Nom de Jésus – Lyon.

13 décembre 2019

« Le Seigneur vient : allez à sa rencontre ! C’est lui le Prince de la paix. »

« Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie »