22 août 2025

Mémoire de La Vierge Marie, reine

Le 12 mars 1855, Albert Lagrange, était porté sur les fonts baptismaux de l’église Notre-Dame de Bourg-en-Bresse. « Comme de coutume le nouveau baptisé est présenté à l’autel de la Vierge noire, tant aimée des Bressans, pour le consacrer à Marie. La maman, qui avait déjà perdu deux bébés, place son dernier-né sous la protection spéciale de la Vierge. »

Le 12 mars 1855, Albert Lagrange, était porté sur les fonts baptismaux de l’église Notre-Dame de Bourg-en-Bresse. « Comme de coutume le nouveau baptisé est présenté à l’autel de la Vierge noire, tant aimée des Bressans, pour le consacrer à Marie. La maman, qui avait déjà perdu deux bébés, place son dernier-né sous la protection spéciale de la Vierge. »

« Ma mère m’a mis en vœux, pendant trois ans, me faisant porter le bleu et le blanc, en l’honneur de Marie, en lisant le début de l’évangile de saint Jean. Quelle douce pensée, et n’est-ce pas l’origine de sa tendresse pour moi ? » (Journal spirituel)

Prière à Notre-Dame de Bourg-en-Bresse

Notre-Dame de Bourg

Nous nous tournons ver toi

Qui es vénérée dans cette église

Depuis des siècles.

Vierge de l’Annonciation

Sois un modèle pour nous

Dans notre vie de foi.

Que nous répondions

Comme toi, avec confiance,

Aux demandes du Seigneur.

Que nous apprenions à être,

Comme toi, avec humilité,

Les serviteurs du Seigneur.

Que nous nous engagions,

Comme toi, avec courage,

Au service du royaume de Dieu.

Amen !

https://www.notredame-bourgenbresse.fr/se-former/la-vierge-noire/

« Pour moi, tous mes vœux ont été exaucés, la Ste Vierge Marie, à laquelle je me suis consacré de nouveau à ma tonsure, m’a présenté elle-même à Saint-Maximin, le jour de sa Nativité et le jour du Très Saint Rosaire. Puisse-t-elle être toujours ma Mère, ma Maîtresse, ma Reine, ma Dame, ma Patronne, ma Protection, mon Avocate auprès de jésus : puisse-t-elle me donner un peu de l’amour dont son cœur était enflammé pour Jésus. » (Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014.)

« Pour moi, tous mes vœux ont été exaucés, la Ste Vierge Marie, à laquelle je me suis consacré de nouveau à ma tonsure, m’a présenté elle-même à Saint-Maximin, le jour de sa Nativité et le jour du Très Saint Rosaire. Puisse-t-elle être toujours ma Mère, ma Maîtresse, ma Reine, ma Dame, ma Patronne, ma Protection, mon Avocate auprès de jésus : puisse-t-elle me donner un peu de l’amour dont son cœur était enflammé pour Jésus. » (Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014.)

16 août 2025

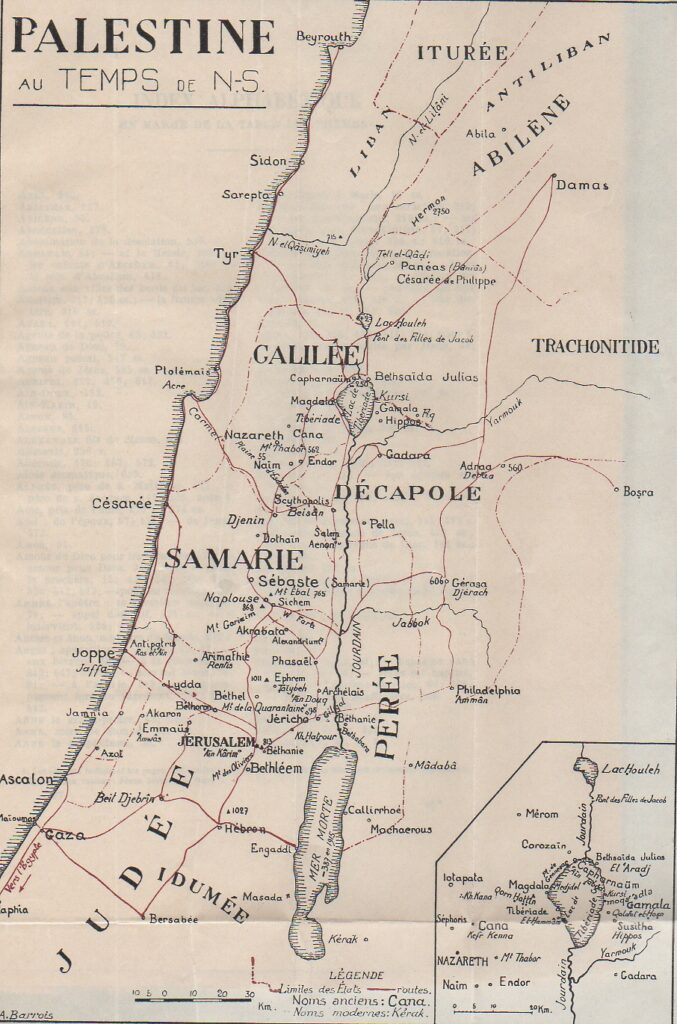

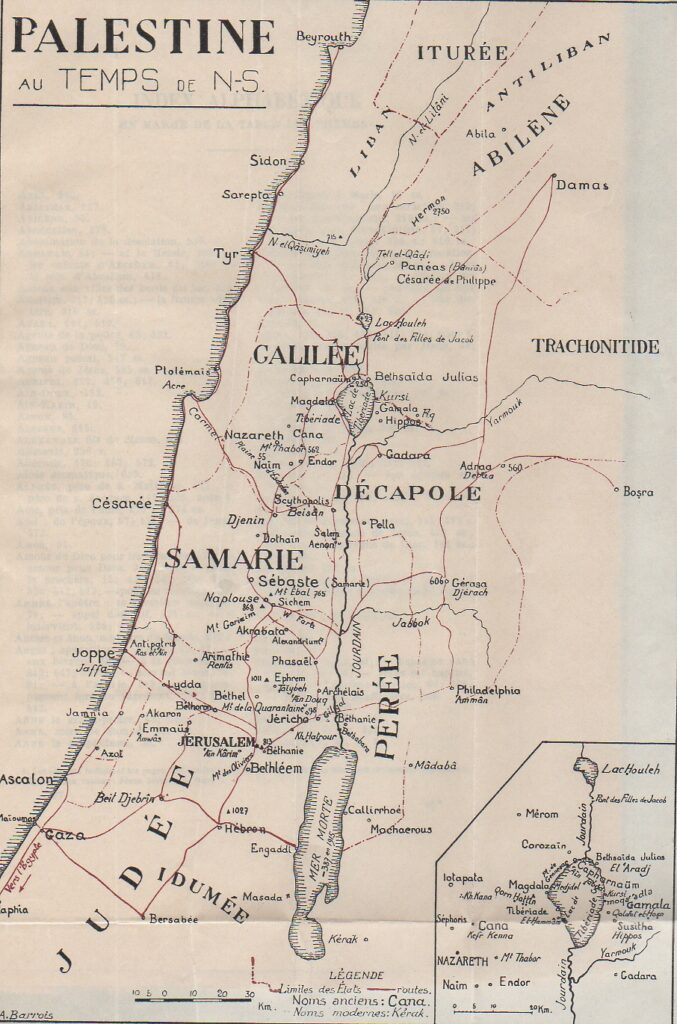

Et la Palestine ?

Marie-Joseph Lagrange des Frères prêcheurs

In Le Correspondant, 10 avril 1915, t. 259, 734. 723-734.

Le Correspondant a posé en fort bons termes la question de la Syrie[1]. Mais qu’est-ce que la Syrie ?

À l’est, peut-être serait-il assez aisé de fixer ses bornes ; on ne se disputerait pas trop âprement quelques kilomètres carrés de désert. Mais au nord ? Mais au sud ? Parlez de la frontière nord, c’est aborder délibérément de graves problèmes commerciaux et politiques, et ceux-là seuls. Mais la Palestine, si elle a son intérêt temporel, rappelle avant tout aux chrétiens les grands souvenirs du Christ et aux Français les glorieuses traditions du passé. On permettra donc sans doute à un religieux de mettre un petit bout du petit doigt dans cet engrenage.

À l’est, peut-être serait-il assez aisé de fixer ses bornes ; on ne se disputerait pas trop âprement quelques kilomètres carrés de désert. Mais au nord ? Mais au sud ? Parlez de la frontière nord, c’est aborder délibérément de graves problèmes commerciaux et politiques, et ceux-là seuls. Mais la Palestine, si elle a son intérêt temporel, rappelle avant tout aux chrétiens les grands souvenirs du Christ et aux Français les glorieuses traditions du passé. On permettra donc sans doute à un religieux de mettre un petit bout du petit doigt dans cet engrenage.

Il semble pourtant qu’il doit être permis, à qui n’engage personne, parce qu’il n’a aucune autorité, de dire quelques mots d’une question dont, malgré tout, l’opinion se préoccupe. J’entends bien ce qu’on objecte de la peau de l’ours…, mais il s’agit moins d’avoir sa peau que de lui rendre de meilleurs jours, en empêchant que d’autres ne le fassent danser jusqu’à mourir.

Le problème a d’ailleurs un aspect tout à fait général. On peut se demander si la Palestine se rattache à l’Égypte ou à la Syrie, ou si elle ne devrait pas être indépendante ?

Parlant de la Palestine, je suppose qu’on se préoccupe quelque peu des frontières naturelles. On ne saurait donc la confondre avec le gouvernorat (mutessariflik) de Jérusalem, qui ne va même pas jusqu’à Naplouse. Entre Jérusalem et Naplouse, il n’y a guère de démarcation le long du dos d’âne qui forme le partage des eaux entre la Méditerranée et la vallée du Jourdain, d’Hébron à Djenin. Au contraire, à Djenin, on entre dans une vaste plaine qui se continue au nord-ouest le long de la chaîne du Carmel et qui va à l’est en descendant rapidement vers la vallée du Jourdain qu’elle atteint à Beisan. S’il pouvait être question de former une Palestine, ou indépendante, ou rattachée à l’Égypte, c’est dans cette double plaine qu’il faudrait placer la frontière politique ; on peut se la figurer le long du chemin de fer qui va de Caïffa à Damas. À cette Palestine occidentale on pourrait joindre les régions d’outre Jourdain, dépendantes du vilayet de Damas.

Quant à la limite du sud, elle est marquée naturellement sur la côte par le Ouady-el-Arich. Actuellement l’Égypte possède la péninsule du Sinaï, mais non Aqaba, sur le golfe Élanitique. Il faut s’attendre à ce que l’Égypte revendique Aqaba, qui n’a été repris par la Turquie que lors de l’investiture donnée au khédive Tewfik. D’autre part, les maîtres de la Syrie pourraient objecter que le canal de Suez est une excellente limite naturelle. Mais comme les Égyptiens ont un intérêt suprême à le défendre, ils revendiqueront, avec la dernière énergie, une certaine marge de l’autre côté. On s’entendrait sans doute sans difficulté sur les limites actuelles, supposé que l’Égypte ne poussât pas ses prétentions plus loin, en convoitant toute la Palestine, telle que nous l’avons définie, limitée au nord par la plaine d’Esdrelon et la vallée de Djaloud qui descend à Beisan.

Cette contestation, faut bien le dire, est aussi vieille que l’histoire. Aussitôt qu’il y a eu dans l’Asie antérieure et en Égypte deux grandes puissances, elles se sont disputé la Palestine.

Les premiers occupants ont été les Sémites du plus ancien royaume de Babylone. Mais aussitôt que la dix-huitième dynastie égyptienne eut chassé les Hycsos, Toutmès III lança ses lourds bataillons sur la Palestine et la Syrie. Notons toutefois, et c’est l’intérêt actuel de ces souvenirs, que la domination égyptienne demeura tout extérieure. Elle durait depuis des siècles et l’empreinte babylonienne était encore si dominante en Palestine que les petits souverains du pays communiquaient avec leur suzerain égyptien, au quatorzième siècle avant Jésus Christ, en langue babylonienne et avec l’écriture babylonienne.

L’arrivée des Hébreux en Palestine mit un terme à la domination égyptienne. Dès lors, les Pharaons ne firent plus, dans le pays, que de gigantesques razzias, que rappellent les noms de Chechonq et de Néchao. Quelques cartouches de victoire gravés dans les temples de Thèbes donnaient satisfaction à leur vanité, mais n’assuraient pas leur pouvoir. Ils auraient peut-être même renoncé à ces expéditions plus coûteuses qu’utiles s’ils n’avaient été sollicités par les rois de Juda. Ceux-ci comprenaient très bien que le joug assyrien ou babylonien serait autrement difficile à secouer. Et, en effet, les Israélites, conquis par Sargon et par Nabuchodonosor, ne furent délivrés de la captivité de Babylone qu’en subissant l’empire des Perses, devenus à leur tour maîtres de l’Asie, et ensuite de l’Égypte.

Nouveau changement quand les descendants de Ptolémée Lagos, le plus habile des successeurs d’Alexandre, eurent établi leur pouvoir sur la Méditerranée orientale. La Palestine ne fut alors qu’une annexe de l’Égypte, mais seulement pendant un peu plus d’un siècle, pour tomber avec Antiochus le Grand au pouvoir des Syriens. Les Romains, puis les Byzantins régnaient sur les deux continents. Mais aussitôt que l’Islam eut brisé l’unité romaine, le jeu de bascule recommença. Les soudans d’Égypte l’emportaient ordinairement sur les sultans d’Alep ou de Damas. Si bien que saint Louis crut que le meilleur moyen de délivrer le Saint-Sépulcre, c’était de conquérir l’Égypte. Bonaparte suivit le même chemin. Et, pour ne pas insister outre mesure sur ce chassé-croisé, aussitôt que l’Égypte eut été réorganisée par Méhémet-Ali, son fils Ibrahim se jeta sur la Syrie, qu’il ne lâcha que contraint par les menaces de la coalition européenne.

Si bien que lorsque l’occupation anglaise de l’Égypte eut pris l’aspect d’un ordre définitif, on se demanda en Palestine si les Anglais n’allaient pas reprendre les anciennes prétentions des Égyptiens. Rien de pareil n’apparut cependant. Le consulat britannique à Jérusalem, géré avec beaucoup d’honorabilité, comme il convenait, montrait peu d’activité. Les établissements anglicans religieux se développèrent dans une large mesure, mais sans aucune allure d’empiètement, du moins de la part du chef de la mission. On dit même que plus d’une fois Mgr Blyth, l’évêque anglican, rappela à des missionnaires trop zélés qu’ils n’étaient point venus en Terre Sainte pour ravir leurs ouailles au patriarche grec ni au patriarche latin. Des bateaux anglais, mais d’un petit tonnage, paraissaient régulièrement en rade de Jaffa. Le principal commerce était celui des oranges.

Bref, on n’avait nullement dans le pays l’impression qu’une annexion se préparait ou était en vue. D’autres sont mieux informés sur les intentions de nos alliés. Mais rien n’indique que nous leur soyons désagréables en relevant nos propres titres. Si l’histoire s’est répétée jusqu’à présent, il faut cependant reconnaître la portée du fait nouveau qui pourrait lui donner une allure nouvelle. Le canal de Suez est pour l’Égypte une admirable ligne de défense ; les événements de cet hiver l’ont bien montré. L’Égypte ne peut tolérer qu’on s’établisse sur l’autre bord, nous l’avons déjà dit. Mais sa force défensive, si elle est en mesure de surveiller son désert, serait-elle accrue par la possession d’une marche si facile à enlever par qui possède la Syrie ? Et on se place ici dans le cas le plus fâcheux, celui d’hostilités entre la France et l’Angleterre, alors que ces deux puissances seront désormais unies, non seulement par d’excellents souvenirs de fraternité militaire, mais par une sorte de nécessité historique de plus en plus évidente, de plus en plus impérieuse. On n’imagine pas que l’Angleterre, avec une si large part des dépouilles dans l’empire Ottoman – et l’Égypte est déjà une part opime sur laquelle nous avions bien quelques droits – tienne absolument à détacher de la Syrie une contrée qui lui appartient naturellement.

Or rattacher la Palestine à la Syrie, c’est, dans notre hypothèse, la rattacher à la France.

Mais, quand bien même la Palestine ne devrait pas être française comme la simple continuation des côtes et du hinterland syriens, elle devrait encore être à nous, si une tradition séculaire de gloire et aussi d’obscur labeur pèse pour quelque chose quand on s’occupera de répartir les territoires avec équité.

Ou plutôt, la France ne ferait que rentrer en Palestine, qu’y recouvrer ses droits, pour y exercer de nouveau la même action bienfaisante qui avait rendu pour quelques années à ce pays quelque chose de son antique prospérité.

Charlemagne inaugure cette glorieuse tradition comme il domine l’histoire de l’Europe. L’aspect pacifique de son intervention en rehausse la valeur à nos yeux. Mais ce n’est pas une raison pour déprécier les Croisades.

Des Français n’y ont vu que des guerres injustes. Était-il permis, pour conquérir un monument historique, fût-ce un sanctuaire comme le Saint-Sépulcre, de déchaîner le fléau de la guerre sur l’Asie, de massacrer des populations inoffensives, de s’emparer de leur sol ? – On oublie qu’alors les conquérants musulmans étaient relativement peu nombreux, du moins en dehors des grandes villes, que la conquête injuste avait été leur fait, que le souvenir n’en était pas aboli, et que la tyrannie, la folie homicide de certains souverains musulmans, bien éloignés de l’esprit relativement modéré des premiers khalifes, avait rendu intolérable la situation des chrétiens du pays aussi bien que celle des pèlerins et des commerçants d’Occident.

Dans les Croisés, on ne veut voir que des hommes bardés de fer, dont les exploits, à peine croyables, ont été stériles. Mais les gentilshommes étaient accompagnés de tout un peuple d’artisans et de cultivateurs, de maçons surtout, et les incomparables ruines d’Athlit, de Kérak, du Krak des Chevaliers, prouvent que les Croisés ont su manier la truelle aussi bien que l’épée. Aujourd’hui encore, si l’on rencontre dans un vallon secret des terres bien cultivées, des vignes maintenues par des terrasses, des vestiges de pressoirs, de celliers bien ordonnés, on peut être sûr que nos ancêtres ont établi là leurs fermes, Fontenoix, Blanche-Garde ou Belle-Fontaine[2]. Les anciens moulins à sucre de Jéricho ou du Mont-Royal furent leur œuvre.

Ils avaient conquis le pays l’épée à la main, mais ils lui consacraient leurs sueurs, et ils l’administraient avec justice, selon nos vieilles coutumes françaises, rédigées dans le français du temps, les Assises de Jérusalem. Dans les villes on parlait français et on désignait en français le nom des rues. Quand la domination franque eut disparu, on ne construisit plus en Palestine aucun monument de quelque beauté. Les ouvrages de Bibars ne sont que d’odieux replâtrages, et quant aux Turcs, ils n’ont guère que restauré, je veux dire changé de ravissantes églises en mosquées : rien de plus aisé, puisqu’il suffisait de retrancher l’abside, remplacée par un mur droit. Quant le bâtiment va, tout va. On peut assurément retourner le proverbe. Rien n’allait plus dans la Palestine, abandonnée aux exactions des pachas.

Pourtant nos ancêtres ne se découragèrent pas. Notre enfance a été bercée par l’épopée étincelante des croisades. Nous ignorons complètement les entreprises plus prosaïques de nos commerçants, et pourtant elles ne font guère moins d’honneur à l’esprit d’initiative et à la persévérance, oui, à la persévérance de notre race. Aussitôt que la France, sortie des guerres de religions, eut pris en Europe une situation prépondérante, elle se fit l’héritière dans le Levant des cités commerçantes de l’Italie. Et rien ne décourageait ces braves gens, originaires de Provence ou du Languedoc. Ni le risque d’être pris par les corsaires barbaresques, anglais ou hollandais, ni les avances qu’il fallait payer aux pachas pour le motif le plus futile, ni les inconvénients d’une législation qui cherchait sa voie et changeait fréquemment, ni la concurrence, ni les coups ne détournaient nos Marseillais des échelles du Levant. On s’étonne de cette obstination, on se demande quel pouvait être le profit, mais on admire cette énergie. Or si les Anglais, souvent unis aux Hollandais, ont pu lutter avec nous à Alexandrie ou à Alep, l’échelle de Saïda, l’ancienne Sidon, et celle d’Acre, représentant alors ce que sont aujourd’hui Jaffa et Beyrouth, furent toujours presque exclusivement des comptoirs français. Le conseil du roi était sans cesse occupé des plaintes des Marseillais, des protestations de ceux du Ponent contre leurs privilèges, des dénonciations des colonies contre les ambassadeurs et les consuls, ou réciproquement, des traités à conclure avec les États barbaresques ou avec la Porte. Ce labeur fut vraiment écrasant. Mais jamais ministre français ne songea à s’y soustraire. Coûte que coûte, notre position fut maintenue.

Et après ces longs jours de travail acharné, mais sans gloire, voici de nouveau l’épopée. Bonaparte a conquis l’Égypte, il lui faut la Palestine. Tout le monde sait qu’il se montra dur à Jaffa pour des soldats qui s’étaient rendus, et qu’il échoua devant Saint-Jean d’Acre. Mais qui a, parmi nous, gardé assez le culte des beaux faits d’armes de nos soldats ? Nous avons retenu les noms de Kléber et de Junot et l’appellation sonore de rue du Mont-Thabor rappelle aux Parisiens une bataille qui doit être du même temps que celle de Rivoli. Les ordres du jour grandioses de Bonaparte flamboient de la lumière de l’Orient : mais ne devrions-nous pas être aussi touchés en feuilletant les humbles registres de paroisse, conservés dans des couvents franciscains ? On y lit seulement que Jean Chabert ou Joachim Morille, nés dans tels bourgs de notre France, ont été ensevelis dans le cimetière des Latins, avec les prières de l’Église. Ils occupent le sol, au Carmel, à Nazareth et au Thabor, ces braves petits soldats français et ils attendent la France, comme saint Louis, mourant à Tunis, sacrait française l’ancienne terre de Carthage. Et, trop souvent, on nous a dépeint ces soldats de la Révolution comme étrangers à la religion de leurs pères. Beaucoup d’entre eux avaient les sentiments des Croisés et ils entendaient bien prendre possession de la Terre Sainte pour la France. L’un d’eux qui avait eu son doigt emporté dit avec cet héroïsme souriant que nos « poilus » connaissent si bien : « Je ne sais pas ce que deviendra mon cadavre, mais j’aurai toujours un doigt en terre sainte[3]. »

C’est toute la France, depuis saint Louis, qui a toujours eu un peu de son cœur au pays du Christ. Elle a pris soin, en même temps qu’elle cherchait la gloire des armes et – pourquoi pas ? – le profit du commerce, de faire bénéficier de son crédit les chrétiens d’Orient. Quand elle était puissante et respectée, leur condition devenait meilleure. Était-elle occupée à se défendre, ses clients de Palestine étaient exposés aux vexations. La politique ultra-prudente du règne de Louis-Philippe nous avait fait peu d’honneur. L’expédition de Syrie releva notre prestige, lorsque nos soldats inscrivirent leurs noms sur les rochers du Nahr-el-Kelb, à côté des stèles des vieux potentats assyriens et des cartouches de Marc-Aurèle. Et cependant, voici un véritable prodige, cet autre mouvement de bascule se releva en notre faveur, après la défaite de 1870, par l’élan de foi qui inspira aux pèlerins français d’aller demander à Dieu au tombeau du Christ le salut de leur patrie. Et c’est plus spécialement à partir de 1880, au moment où les religieux français furent expulsés de leurs maisons de France, que notre influence prit le décisif essor. Après les Croisades, après le commerce, après les guerres de Bonaparte, l’action de la France apparaissait sous une forme plus purement religieuse. Partout, à Jérusalem, à Jaffa, à Nazareth, à Caïffa, des écoles se construisirent où des milliers d’enfants apprirent à aimer la France, pendant que les malades étaient soignés dans nos hôpitaux. Et, plus que nulle part ailleurs, des ordres contemplatifs se vouaient à la prière. En vingt ans, le français avait supplanté les autres langues modernes, dans un pays où il n’y a pas de commerçants français[4]

Il n’existe assurément dans l’histoire que très peu de cas d’une action religieuse, simplement religieuse, ayant eu un contrecoup aussi profond dans l’ordre politique. Les Frères et les Sœurs, en exerçant leur ministère d’enseignement et de charité, ont laissé rayonner autour d’eux, sous sa forme la plus attrayante, la séduction du génie français.

Et voilà, diront peut-être des esprits chagrins, ce que vous voulez compromettre en confiant les destinées de la Syrie au gouvernement français ? Eh ! bien, nous nous refusons à croire qu’il en soit ainsi en Terre-Sainte. Le gouvernement anglais, fidèle à ses maximes, nous laisserait la liberté, mais nous l’attendons aussi de la France avec confiance.

La France a fait appel à tous ses fils pour la défendre. Après avoir été tous à la peine, il est impossible qu’ils ne soient pas tous à l’honneur. Il est impossible qu’on maintienne contre de bons Français des lois d’ostracisme. Chassés de France par la révocation de l’édit de Nantes, les protestants se sont réfugiés à l’étranger, ont fait souche parmi nos ennemis, et leurs noms figurent parmi les plus acharnés. On ne blâme ordinairement que Louis XIV. Nos religieux ont quitté la Palestine au premier signal et changé l’habit religieux pour l’uniforme qu’ils ont porté avec dignité. Ils reviendront en Palestine avec la France victorieuse. Il est impossible qu’ils soient expulsés par la République, comme nos religieuses l’ont été par les Turcs, et qu’on maintienne des confiscations prononcées en haine de la France.

Laissons aux Turcs le privilège du suicide. Conçoit-on la France, choisie comme arbitre en Palestine entre les différentes nationalités et les différentes confessions, revendiquant ses titres séculaires au protectorat des catholiques, et chassant de la Terre-Sainte ses nationaux, représentants les plus nombreux du catholicisme ? S’il est une aberration sectaire qui irait jusque-là, ce ne sera pas le fait de nos hommes d’État, puisque, aux jours les plus sombres de la guerre contre l’Église, ils ont compris que le rôle de la France en Orient était tracé une fois pour toute par les siècles. D’autant que, nous venons de le dire, il n’y a à peu près point de Français en Palestine en dehors des établissements religieux. Est-il à prévoir que notre pays, grandi dans l’estime du monde par la victoire, mais affaibli tout de même, sera de sitôt en mesure d’envoyer des colons dans la plaine de Saron ?

Faisons résolument crédit au bon sens de notre peuple ; c’est lui que nous voulons voir à Jérusalem, parce que, en touchant ce sol sacré, il revient, d’une autre manière qu’Antée, au sentiment de sa vocation providentielle.

Mais une difficulté – même si on l’estime résolue –, en amène parfois une autre. Pourquoi la Palestine reviendrait-elle à la France, si les Français y sont si peu nombreux, si ceux qui y demeurent n’y sont point occupés de commerce, ou d’agriculture, ou d’industrie ? Je réponds sans paradoxe que c’est pour cela même que la protection française sera pour les nationaux une garantie de justice et d’équité.

Je suppose qu’on a reconnu que la domination des Turcs n’est plus possible. Les Turcs, en effet, ne peuvent s’imposer à ce pays que comme des maîtres qui l’ont contraint, par droit de conquête, à suivre les destinées de leur empire. Pourquoi gouverneraient-ils la Palestine s’ils n’ont plus la Syrie ? Ils y sont peu nombreux et la masse de la population les verra avec plaisir dépouillés de leur situation prédominante. Ce sont, dans tous les pays qui parlent arabe, de véritables étrangers.

Après les Turcs, le seul groupement ethnique étranger important, sans parler des Juifs que nous retrouverons plus loin, ce sont les trois colonies allemandes de Jérusalem, de Caïffa et de Jaffa. Je n’imagine pas les plénipotentiaires de l’Europe coalisée contre les Austro-Allemands priant ces Allemands de vouloir bien administrer la Palestine. Un des crimes de l’Allemagne, crime auquel l’Autriche catholique s’est associée de plein gré, a été d’entraîner la Turquie dans une guerre sainte, en la sacrifiant sans vergogne à ses intérêts. Quand les sujets ottomans l’auront compris, les Allemands seront exposés à la vindicte de ceux qu’ils ont immolés à leur avantage. Et peut-être ces colons, d’ailleurs laborieux et réputés négociants honnêtes, ne seront-ils pas fâchés de trouver dans la protection française un abri contre des représailles. Nous n’irons pas jusqu’à leur demander leur avis. Mais nous connaissons celui des indigènes, et j’ose dire que nous pouvons escompter le sentiment joyeux d’adhésion à notre paix qui succédera à tant de siècles d’exploitation terminés par le paroxysme brutal des réquisitions et des appels de guerre.

Le vieux malheur du pays, c’est que l’impôt n’a pas d’assiette fixe. Chaque gouverneur (mutessarif) de Jérusalem se croyait tenu d’honneur – et c’était en tout cas une condition pour l’avancement – à verser au trésor une somme plus considérable que son prédécesseur. Sans parler de ses profits personnels. L’impôt une fois fixé, c’était aux scheiks de village à trouver la quotité nécessaire, en la répartissant à peu près à leur gré. Donc tout le monde ne gagnera pas à une répartition plus équitable. Quelques exploiteurs se plaindront. Mais le paysan pourra planter des oliviers sans payer la dîme pendant vingt ans avant qu’ils rapportent des fruits. Bien plus, il ne sera pas obligé de couper des arbres en plein rapport pour trouver les napoléons qu’on lui fait suer au sérail. Depuis vingt-cinq ans les collines ont été sensiblement déboisées ; que penser du long ravage des siècles ? Elles reverdiront et se couvriront de forêts quand on ne s’acharnera plus à détruire toute végétation : les femmes en coupant les jeunes tiges pour faire des fagots, les chèvres en broutant les bourgeons, les hommes en arrachant les racines pour faire du feu.

Analysons, si l’on veut, la situation de plus près. Les villes sont : Jérusalem, Bethléem, Caïffa, Hébron, Naplouse, Gaza. Dans les trois premières, les chrétiens sont nombreux ; Bethléem est même en majorité catholique. Le contact des chrétiens avec les musulmans a plutôt émoussé les haines que multiplier les occasions de conflit. Quelques ulémas fronceront les sourcils en voyant le pouvoir aux mains des infidèles. Mais la masse de la population accepte tacitement la supériorité des étrangers. Or l’Orient, traditionnel et routinier, s’attend depuis longtemps à l’arrivée des Français, glorieux dans le passé, et trop peu nombreux aujourd’hui pour menacer le commerce local de leur concurrence. Les villes purement musulmanes ne sont pas plus mal disposées pour nous. Le naturel des gens de Gaza est doux et accommodant ; c’est déjà le tempérament des Égyptiens. Hébron s’est habitué à vivre avec des étrangers depuis que les Juifs y sont établis en grand nombre. Si aucun établissement chrétien n’y est admis, sauf une mission anglaise protestante, les Sœurs de la charité de Bethléem viennent régulièrement y soigner les malades et sont toujours bien accueillies. Naplouse a toujours été, même sous les Byzantins, une cité turbulente ; mais elle ne fera pas plus mauvais accueil aux Français qu’à la banque allemande qui lui a offert ses services intéressés, tandis que les Sœurs françaises de Saint-Joseph ouvraient un hôpital.

Les villages sont en grande majorité musulmans, mais si l’impôt est moins lourd, si la justice est mieux rendue, les musulmans les plus fervents – et ils sont rares ! – béniront le nom d’Allah et lui demanderont de convertir à l’islamisme ces chiens de chrétiens qui ont du bon. Les colonies de Circassiens et de Turcomans, devenues assez nombreuses depuis quarante ans, ne seraient vraiment hostiles qu’aux Russes.

Quant aux Bédouins errant dans la vallée du Jourdain, dans le désert de Juda, à l’est du pays cultivé d’outre-Jourdain, ils n’ont aucun goût à abriter sous leurs tentes les gendarmes du gouvernement. Si on les empêche de se battre, au lieu de provoquer entre eux la discorde, ils reconnaîtront peut-être que c’est pour leur bien.

Je n’ai pas parlé des chrétiens, dont les sympathies pour nous sont bien connues.

D’autres ont dit tout ce que la France pourrait gagner à régir des pays qui ont été riches et qui peuvent le redevenir. C’est l’affaire des économistes. J’ai voulu montrer en peu de mots le bien qu’il y avait à y faire. Et cet aspect de la question n’est peut-être pas celui qui impressionnera le moins un pays idéaliste comme le nôtre. Nous pouvons, j’en suis convaincu – et, ce qui importe beaucoup plus, les gens du pays en sont convaincus –, leur rendre de la sécurité, encourager leurs efforts et les rémunérer, assurer une meilleure justice. Et cela, une autre puissance pourrait le faire, l’Angleterre l’a fait en Égypte. Mais, en Palestine, nous continuons notre rôle séculaire, c’est à nous que revient cette tâche. Le résultat sera moins profitable, il faut se le dire, mais le service rendu à des populations plus misérables sera plus grand, et cela même est un appel à la générosité de notre nation.

Puis il y a les intérêts religieux qui sont ici au premier rang. Et, puisque notre occupation doit être pacifique, respectueuse des droits de tous, la France, en ce moment, est encore désignée, cela est bien singulier et difficile à dire, par les contradictions de son histoire. Son passé catholique la consacre comme protectrice des Saints-Lieux. Mais, quoique nous, religieux, comptions à ce titre sur sa protection, il est fort douteux que son gouvernement s’inspire prochainement de maximes dites cléricales. Son attitude comme grande puissance ayant de nombreux sujets musulmans garantit aux musulmans le respect de leurs croyances, de leurs pratiques religieuses et de leurs droits. Son affectation de neutralité vis-à-vis de toute question religieuse rassurera les confessions rivales du catholicisme et – « je l’avoue avec quelque pudeur » –, c’est nous, catholiques, qui aurions besoin d’être rassurés ! Cette situation particulière de la France, champ clos où toutes les idées se livrent bataille, imposera sans doute à nos législateurs ce statut de liberté et de respect pour toutes les convictions honnêtes qui seul peut nous donner le repos à l’intérieur. Mais déjà elle permet à notre pays de remplacer tout un aréopage international.

On parle beaucoup de donner, sinon à la Palestine, du moins à Jérusalem, une sorte d’autonomie, sous la garantie des puissances. Quelles puissances ? Sans doute les puissances coalisées contre la Kultur allemande ? Et comment sera composé ce singulier conseil municipal ? Après tout, le problème n’est peut-être pas insoluble ; j’avoue mon incompétence. Mais ce que chacun sait, c’est la difficulté de garder la paix quand on organise, pour ainsi dire, les occasions de conflit. On soutient qu’à Jérusalem tous les intérêts religieux doivent être représentés et cela est assurément légitime. Mais, précisément parce qu’ils sont nombreux et divergents, et facilement passionnés, il faut qu’il y ait un arbitre. L’arbitre ce n’est pas celui qui les représente, et si les représentants décident à la majorité, c’est l’oppression sans la responsabilité ouverte de l’oppression. Et si l’on n’accepte pas le verdict, c’est le conflit. Les chrétiens de Jérusalem ont si bien senti la nécessité d’un arbitrage unique qu’ils ont accepté celui des Turcs. La France offre bien au moins les mêmes garanties. Il faut seulement que l’arbitre se guide d’après un principe simple, clair et reconnu de tous. Ce principe jusqu’à présent a été celui du statu quo. La violation du statu quo à Bethléem a été l’un de nos griefs lors de la guerre de Crimée. Après la guerre, il a été solennellement rétabli. C’est la seule manière de garder la paix.

Quelques catholiques me trouveront bien tiède. Mais si nous demandons à la France de chasser les Grecs orthodoxes du Saint-Sépulcre, pourquoi les Russes ne demanderaient-ils pas que nous en soyons expulsés ? Et c’est conserver le statu quo que la mosquée d’Omar doit demeurer une mosquée. Les Anglais ont bien laissé aux musulmans de Chypre la libre jouissance des belles églises gothiques de Famagouste et de Nicosie, anciennes cathédrales des catholiques, bâties par les Lusignans.

La mosquée d’Omar ? Mais n’est-elle pas située sur l’emplacement du temple des Juifs ?

Voici donc enfin se produire une prétention que les Allemands tiennent en réserve, comme une chicane historique de valeur.

Puisque les puissances coalisées sont en train de faire du nationalisme, de réparer les injustices anciennes, de restaurer tous les droits, que ne rendent-elles la Palestine aux Juifs ? Du même coup ils redeviendraient une nation, sur le sol de leur patrie, et ils pourraient reprendre leur culte, au seul endroit où leur loi leur permette de le pratiquer, au temple de Jérusalem…

Les Juifs, assure-t-on, sont tout prêts.

Et il est certain, en effet, que le Sionisme, longtemps hésitant, a pris depuis quatre ou cinq ans une allure victorieuse. Ne pouvant conquérir la Palestine, les Juifs ont résolu de l’acheter par petits morceaux. Même aux environs d’Abou-Goch, au nord de Jérusalem, sur les bords du lac de Tibériade, ces lopins ont une étendue considérable. Au nord de l’ancienne Jaffa, une ville entière s’est construite, complètement juive. Et la population juive de Jérusalem augmente toujours ; elle compose l’immense majorité. Les colonies situées près de Ramleh, celles de Zoummarin et de Galilée sont devenues très prospères.

Mais tout de même les Juifs ne sont pas, il s’en faut, le principal élément du pays. Ils sont trop peu pour avoir des prétentions sérieuses. Ils sont trop pour que d’autres ne redoutent pas anxieusement leur domination. C’est surtout en comparaison des Juifs que la France, sans attaches au sol, sans intérêt égoïste, apparaît comme l’arbitre idéal et le suzerain désintéressé.

D’ailleurs est-on sûr que le Judaïsme dispersé, l’antique Diaspora, devenue plus florissante qu’au temps des Hérodes, verrait avec satisfaction cette renaissance de la patrie juive ?…

Les droits de la France sur la Palestine, la vocation qui l’y appelle, les souffrances qu’elle peut guérir sont des choses trop sérieuses pour qu’on les mette, même un instant, en parallèle avec les chimères d’un messianisme aveuglé. Et si l’on s’attend à voir nos alliés reconnaître nos titres, on ne voit pas la Russie proposant d’installer le judaïsme en Terre-Sainte. Allons donc où Dieu nous appelle, et que Dieu nous soit en aide pour remplir notre mission ! ¨

Fr. M.-J. Lagrange des Frères-Prêcheurs.

www.mj-lagrange.org

16 août 2025

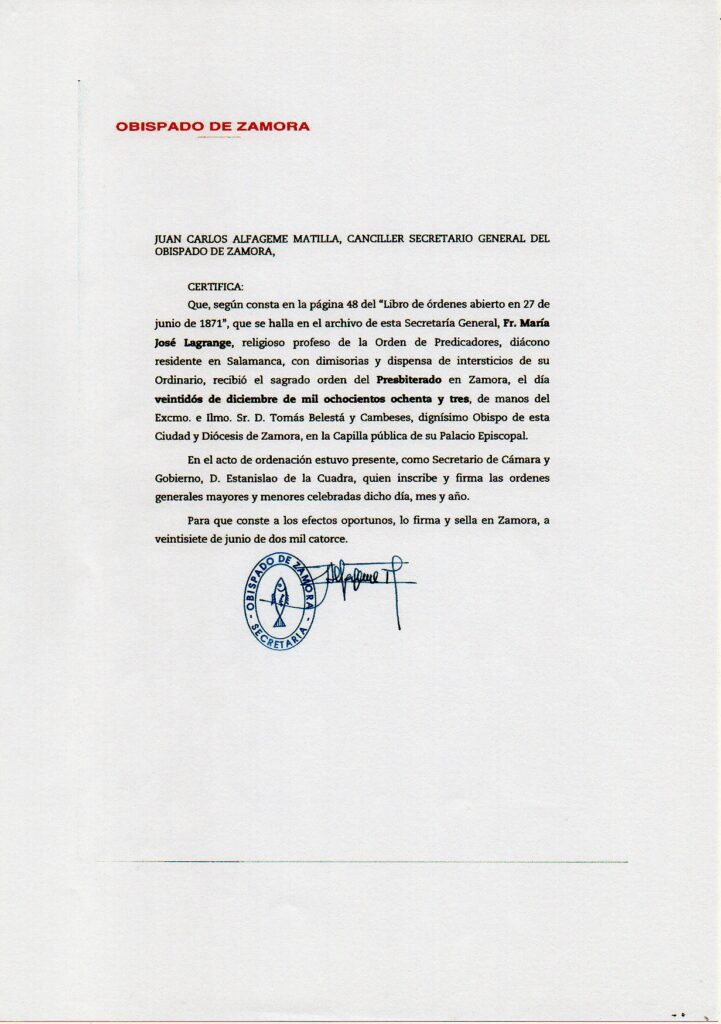

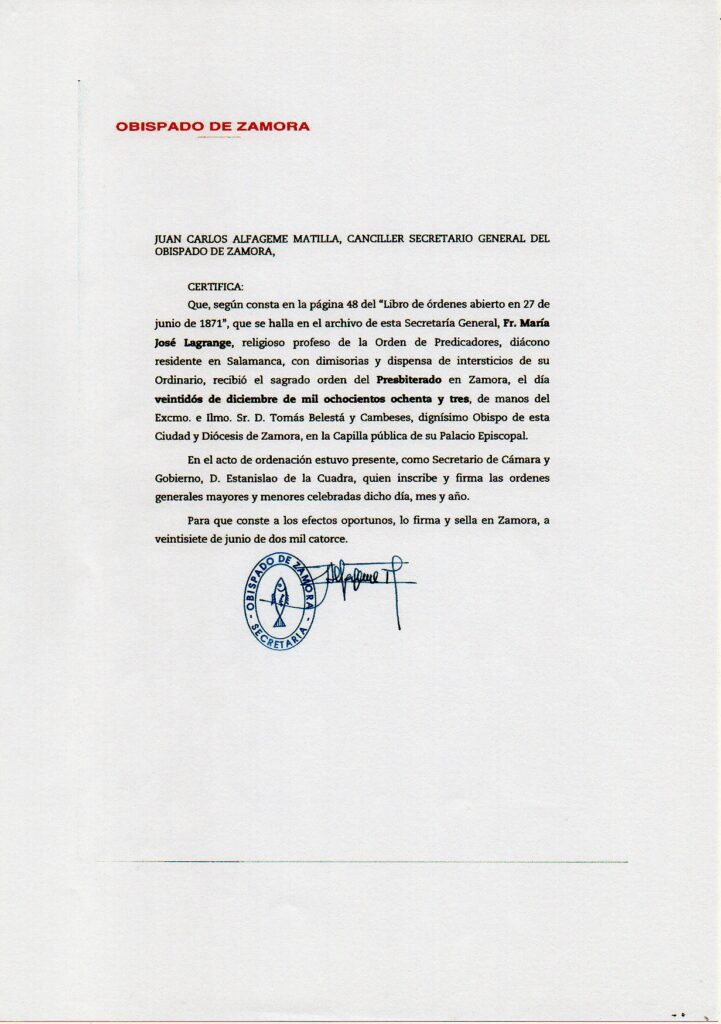

El Padre María-José LAGRANGE, fundador de la Escuela bíblica de Jerusalén, ordenado sacerdote en Zamora (España)

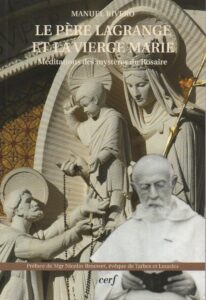

Fr. Manuel Rivero O.P.

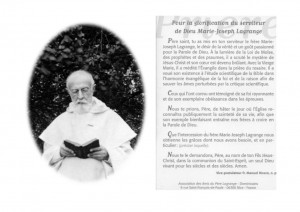

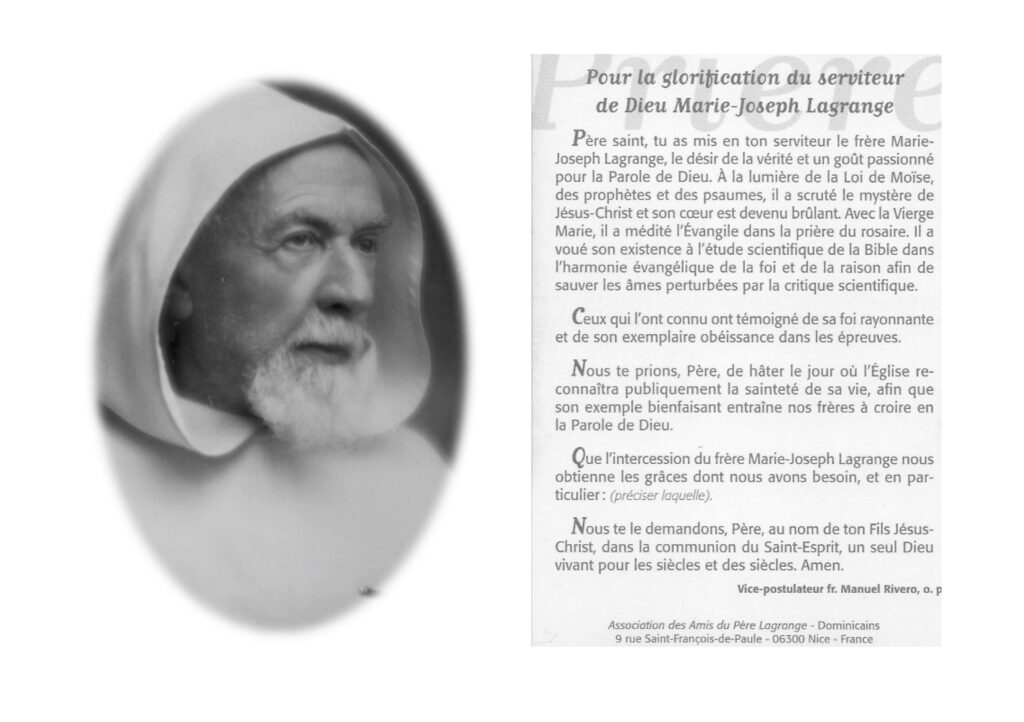

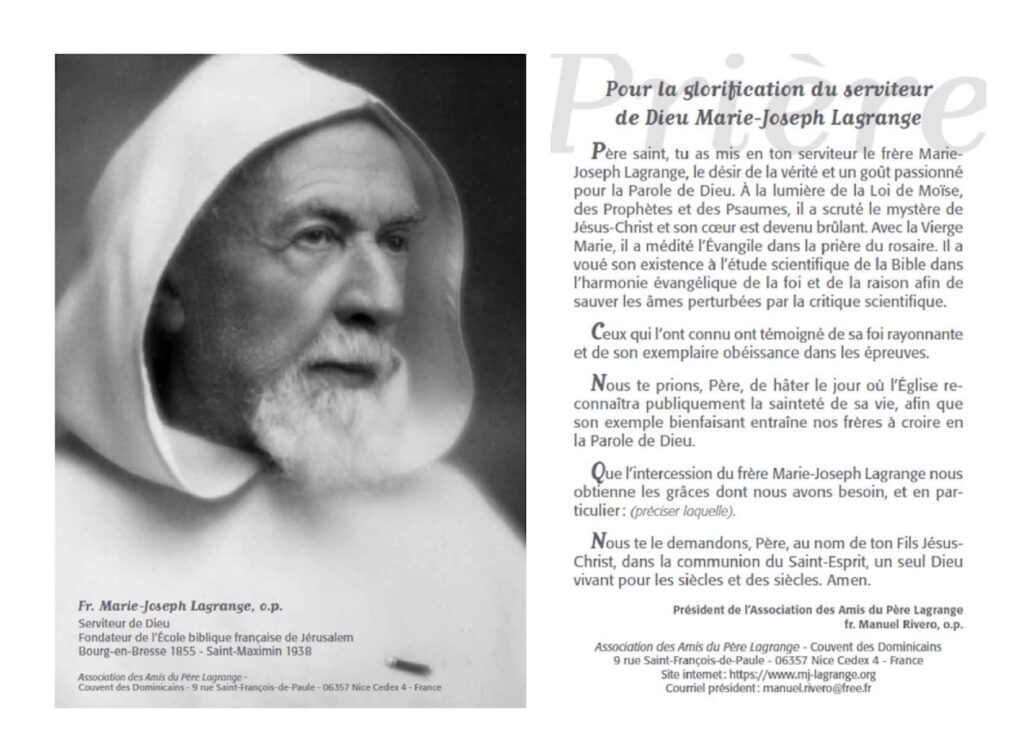

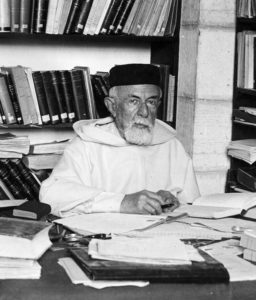

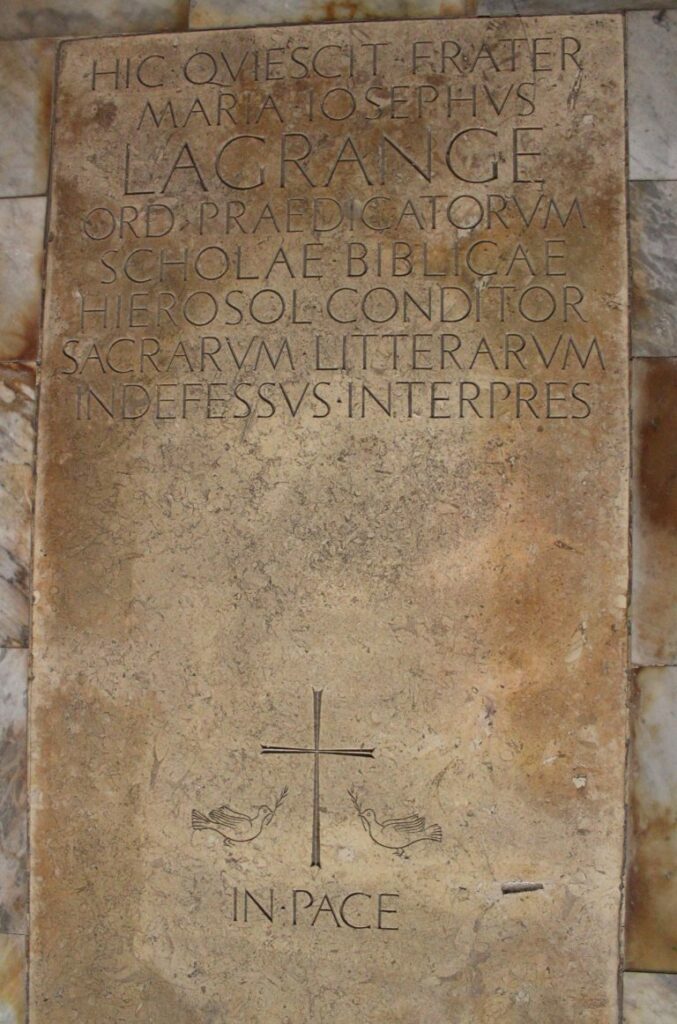

Entre los numerosos acontecimientos que han marcado la historia de la diócesis de Zamora figura la ordenación presbiteral del fraile dominico María-José LAGRANGE (1855-1938) que fundó la Escuela bíblica de Jerusalén el 15 de noviembre 1890, fiesta de San Alberto Magno, su patrono de bautismo.

Entre los numerosos acontecimientos que han marcado la historia de la diócesis de Zamora figura la ordenación presbiteral del fraile dominico María-José LAGRANGE (1855-1938) que fundó la Escuela bíblica de Jerusalén el 15 de noviembre 1890, fiesta de San Alberto Magno, su patrono de bautismo.

Exiliado con todos le dominicos de la Provincia de Toulouse (Francia) en el convento de San Esteban de Salamanca de 1880 a 1886 a causa de la persecución antirreligiosa de 1880 en Francia, fray María José LAGRANGE, que había recibido la ordenación diaconal en Salamanca, fue a Zamora para recibir su ordenación presbiteral de manos del obispo de la diócesis Monseñor Tomás Belestá y Cambeses (1881-1892) el día 22 de diciembre 1883, en la Capilla pública del Palacio episcopal. Estuvieron presentes la madre del Padre Lagrange, Isabel, así como su hermana Teresa.

En su Diario espiritual, el padre Lagrange ha escrito el 22 e diciembre de 1883 : « Ordenación en Zamora por Monseñor Tomas Belestá, conducidos el R.P. Solla. Padre José Ciervo, sacerdote. André Blatgé, sub-diácono. Recibidos por nuestras hermanas de la Anunciación[5]. »

La madre y la hermana del padre Lagrange visitaron con él, en ese mismo mes de diciembre de 1883, el Carmelo de la Anunciación de Alba de Tormes, con el fin de venerar las reliquias de santa Teresa de Avila, referencia y guia espiritual para la oración del padre Lagrange. El archivo del Carmelo ha conservado sus firmas[6].

La Escuela bíblica de Jerusalén ha dado a la Iglesia la Biblia de Jerusalén sin olvidar los importantes estudios exegéticos desde la fundación de la Revue biblique en 1892 hasta ahora.

La diócesis de Zamora, religada en su historia al fundador de la Escuela bíblica de Jerusalén, puede favorecer la causa de beatificación del padre Lagrange por la oración y la difusión de sus escritos que ayudan a comprender la Palabra de Dios y a vivirla en la inteligencia de la fe.

Fr. Manuel Rivero O.P.

Vicepostulador de la causa de beatificación del padre Lagrange

Presidente de la Asociación de los amigos del padre Lagrange

Dominicains. Cure de la cathédrale. 22 avenue de la Victoire. F-97400 Saint Denis de La Réunion/France.

Téléphone : 00.262.6 92 80 11 50

Courriel : manuel.rivero@free.fr ; site de l’Association des amis du père Lagrange :

http://www.mj-lagrange.org/ ; Facebook : Marie-Joseph Lagrange.

15 août 2025

Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie

“Un signe grandiose apparut dans le ciel…”

Fr. Yves-Henri RIVIÈRE, o.p.

Homélie pour la fête de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie

prêchée le 15 août 2010 en la Basilique Notre Dame de Prouilhe.

Un signe qui nous invite non seulement à ne pas perdre courage, mais encore à aller résolument de l’avant, attentifs aux choses d’en haut, « ad superna semper intenti » dit le latin vigoureux originel de la prière d’ouverture de ce jour, « tendus vers les réalités d’en haut ».

Un signe qui nous invite non seulement à ne pas perdre courage, mais encore à aller résolument de l’avant, attentifs aux choses d’en haut, « ad superna semper intenti » dit le latin vigoureux originel de la prière d’ouverture de ce jour, « tendus vers les réalités d’en haut ».

Un signe bien présent encore, malgré tout, dans le ciel de ce qui fut le royaume de France et dont Marie est, depuis des siècles, la Reine douce et chérie. Frères et sœurs, n’oublions jamais le geste de notre grand roi Louis XIII qui consacra, de manière publique, le Royaume de France et la famille royale à la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption. C’était un 15 août 1638, à Abbeville, en bonne terre picarde Il vaut la peine qu’on s’y arrête :

“Je prends la Bienheureuse et Très Glorieuse Vierge Marie pour Patronne spéciale de mon Royaume ; je lui dédie et consacre d’une manière expresse ma personne, mon sceptre, ma couronne, mes sujets. Je fonde le vœu perpétuel de renouveler cette consécration tous les ans, le jour de la fête de l’Assomption, pour que par le secours de ce puissant patronage, la France soit toujours sauvegardée et que le Dieu tout bon et très grand soit tellement honoré de ce culte, que souverain et sujets puissent tendre et parvenir à cette fin céleste pour laquelle nous sommes tous créés.”

Mes amis, ces gouvernants-là, encore chrétiens, ne parlaient pour rien dire. Quoi qu’on en dise, ils avaient la foi !

Pourtant, force nous est de constater que les tourmentes n’ont jamais manqué à ce royaume !

Depuis la tourmente protestante où le parti huguenot, par la force, on l’oublie trop souvent, tenta d’imposer une nouvelle foi au royaume.

Jusqu’à la pire catastrophe survenue en notre pays, la tristement célèbre « Révolution Française », où l’on vit une danseuse se produire de façon sacrilège, à moitié dénudée, sur le maître-autel de Notre-Dame de Paris, et ici un maire de Fanjeaux réduire en carrière de pierre ce vénérable monastère.

L’on connût cependant bien pire encore et le sang innocent coula en abondance, à Paris, à Lyon, sur les pontons de la Rochelle, à Cayenne, et durant le terrible génocide de la Vendée… A quand la repentance officielle pour tant de crimes ?

Non vraiment les tourmentes n’ont jamais manqué !

Et que dire des deux guerres qui mirent à feu et à sang notre pays, notre Europe et le monde entier.

D’autres tourmentes que, nous feignons d’ignorer parfois par peur et lâcheté, s’abattent aujourd’hui sur notre pays de France… insécurité grandissante, islamisation rapide du pays jusque dans la publicité, ‘cathophobie’ de plus en plus haineuse, dégradations et profanations de nos églises, de nos cimetières, etc. Nous sommes en état de guerre, qu’on le veuille ou non. Et comment s’en étonner puisque tout une part de notre nation française a renié les promesses de son baptême. « France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » avait osé demander Jean-Paul II en 1980 !

Et pourtant chez nous Marie est encore Reine !

Mais pour combien de temps ?

Je pose la question à la fois dans la crainte et pourtant non sans espérance.

Ce matin, frères et sœurs, la lecture tirée de l’Apocalypse vient de remettre devant les yeux de notre âme éclairée par la foi surnaturelle, le Dragon déchaîné contre la Femme et le reste de ses enfants, c’est à dire contre les fidèles du Christ. Pourquoi ce déchaînement ? Parce qu’elle porte avec elle le Signe de contradiction, le Christ Jésus. Parce que toujours selon l’Apocalypse les baptisés sont marqués de son Nom sur leurs fronts.

Frères et sœurs, il n’est plus temps de sommeiller et de nous occuper de choses de peu d’importance et de nous laisser distraire par l’agitation médiatique, alors que, comme le disait sainte Thérèse de Jésus à ses sœurs du Carmel d’Avila. « Le monde est en feu ; on veut, pour ainsi dire, condamner une seconde fois Jésus-Christ, puisqu’on suscite mille faux témoins ; on veut renverser l’Église : et nous perdrions le temps en des demandes qui, si Dieu les exauçait, ne serviraient peut-être qu’à fermer à une âme la porte du ciel ! Non, mes sœurs, ce n’est pas le temps de traiter avec Dieu des affaires peu importantes. » (Chemin de la perfection. Chapitre 1)

Notre religion n’est pas une religion de facilité molle, ou de pacifistes anémiés, il s’en faut, mais une religion de combat, de vrai combat spirituel tout autant que temporel, n’ayons pas peur des mots.

Et le paroxysme de ce combat, l’Eglise le chante dans la foi lors de la séquence de Pâques : « Victimae Paschali laudes. » “La mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. Le Maître de la vie meurt ; vivant il règne…” “L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.”

Et l’admirable pièce s’achève par cette exclamation. “Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux…”

Frères et sœurs, dans la foi de l’Eglise nous savons et confessons que la Vierge Marie est la première des rachetés, en prévision des mérites de son Fils, le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Voilà qui non seulement rend compte du privilège de son Immaculée Conception, mais fonde aussi celui de son Assomption. Car par voie de conséquence, le premier privilège entraîne pour Marie une absence de corruption et une glorification immédiate de sa chair. « Deux autres privilèges étroitement liés. » dira le vénérable Pie XII, lors de la définition du dogme de l’Assomption en 1950.

Mais en définissant cette foi antique, universellement tenue dans l’Eglise, tant orientale qu’occidentale, le Pape Pie XII n’a pas voulu trancher le débat théologique : Marie a-t-elle connu la mort ou non ?

Alors si, comme il est permis de le penser, Marie est bien morte pour être unie en tout à son Fils, elle n’a pu mourir que d’Amour. C’est l’avis d’un François de Sales comme de bien d’autres saints et théologiens. Et ce qu’écrit sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face dans l’un des poèmes pourrait ici s’appliquer en toute vérité à Marie élevée au ciel : “Je veux chanter en sortant de ce monde : Je meurs d’Amour… Mourir d’Amour, voilà mon espérance… De son Amour je veux être embrasée Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours Voilà mon Ciel, voilà ma destinée : Vivre d’Amour !”

Frères et sœurs, si Marie est morte, elle est morte de l’Amour le plus fort et le plus pur qui soit, de cet amour même qui la fait se tenir debout au pied de la Croix, unie plus que quiconque à l’Amour rédempteur, de son Fils Jésus et qui la rend désormais unie pour l’éternité à la gloire de l’Ascension de ce Fils. Aujourd’hui avec l’Eglise nous contemplons le grand signe apparu dans le ciel, la Femme revêtue de soleil, signe du combat victorieux remporté par la Vie sur la mort, signe de l’Amour le plus fort et le plus pur qui soit !

Signe grandiose qui resplendit dans nos cœurs de fidèles du Christ, de nos cœurs tendus vers les réalités d’en haut, « ad superna intenti » !

L’Assomption de la Vierge Marie est en quelque sorte la preuve par neuf, de l’efficacité de la Rédemption et l’avant-goût de son accomplissement en l’humanité de chacune et chacun d’entre nous.

Ô Mère, qui, dans ton Assomption au ciel a expérimenté la plénitude de la victoire de ton Fils, défends les fils et les filles de cette terre, de notre terre de France qui semble vouloir s’enfoncer toujours plus dans l’apostasie. Toi qui est née pour les fatigues de la terre et pour la gloire du ciel ! Montée au ciel ! Sois le signe grandiose, sois le témoin de Dieu. Garde nos cœurs tendus vers les réalités d’en haut.

Avec toutes les générations de fidèles nous nous tournons encore et toujours, vers la Femme revêtue de soleil, comme le fit un jour ton serviteur, le vénérable Jean-Paul II, c’était à Lourdes :

“Toi qui est revêtue du soleil de l’insondable Divinité, du soleil de l’impénétrable Trinité, remplie du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Toi à qui la Trinité se donne comme un seul Dieu, le Dieu de la Création et de la Rédemption. Le Dieu-Vérité. Le Dieu-Amour. Le Dieu-Grâce. Le Dieu-Sainteté. Le Dieu qui surpasse tout et qui embrasse tout. Le Dieu qui est tout en tous.

Toi qui as pour manteau le Soleil ! Notre sœur ! Notre Mère ! Sois le signe grandiose dans nos ciels ! Sois le témoin de Dieu ! Devant le monde du nouveau millénaire. Devant nous, filles et fils d’Eve en exil, sois le témoin de Dieu ! Sois le signe et le témoin !”

Amen.

10 août 2025 : Jour-anniversaire de la naissance au Ciel du P. Lagrange.

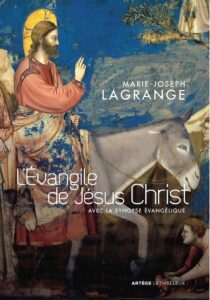

« Vous le savez, ô Jésus, j’ai essayé de vous comprendre mieux, de vous faire connaître, de défendre la vérité de votre Évangile… » (Marie-Joseph Lagrange o.p. Journal spirituel.)

« Vous le savez, ô Jésus, j’ai essayé de vous comprendre mieux, de vous faire connaître, de défendre la vérité de votre Évangile… » (Marie-Joseph Lagrange o.p. Journal spirituel.)

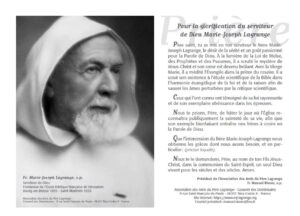

Aujourd’hui, chez les Dominicains à La Réunion : Fr. Manuel Rivero, o.p. célèbre la messe aux intentions particulières confiées à l’intercession du P. Lagrange par ses amis-adhérents et pour qu’un miracle vienne confortée la reconnaissance par l’Église de sa sainteté.

Unis dans cette prière.

Reconnaissance de grâces à faire connaître à manuelrivero921881772@gmail.com

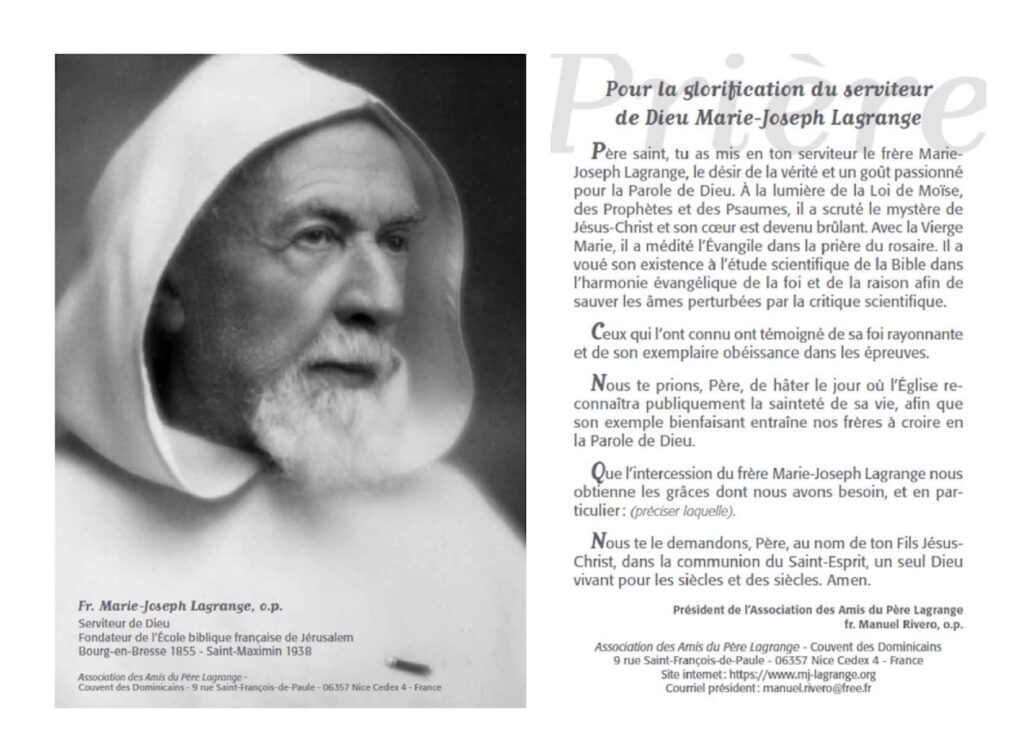

Illustration image prière

[1] 25 avril 1915.

[2] Citons seulement, près d’Abou-Goch, le couvent Deir el-Benât dont les marques de tâcherons sont des fleurs de lys.

[3] Souvenirs d’un médecin de l’expédition d’Égypte (Desgenettes), Paris, Calmann-Lévy, 1892, p. 17, dans Conférences de Saint-Étienne, I, Bonaparte en Syrie, par le R. P. Génier.

[4] En compterait-on trois à Jérusalem, ville de 100 000 habitants ?

[5] Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel (1879-1932), avant-propos de Fr. Manuel Rivero O.P., Paris. Éditions du Cerf. 2014. P. 214. Fray Andrés María Solla y García (+1899), dominico gallego, contribuyó a la restauración del convento de San Esteban en Salamanca. Fue nombrado teólogo consultor en el Concilio Vaticano I. Fray José Cuervo se especializó en la enseñanza de la historia. Fray Andrés Blatgé fue misionero fundador de la misión de los dominicos de la Provincia de Toulouse en Brasil.

[6] Archivo del Carmelo de la Anunciación. Libro 1° de firmas, peregrinos y visitantes de Santa Teresa (189-1899). Marie-Joseph Lagrange firma con su madre Elisabeth Lagrange y con su hermana Thérèse Lagrange, que precisa junto a su firma « Bourg. France » (fol. 48r, diciembre 1883).