31 mai 2019

Ave Maria !

La Visitation par Marie-Joseph Lagrange o.p.

« En ces jours-là, Marie se mit en route pour la montagne vers une ville de Juda et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. […] (Lc 1, 39-56). »

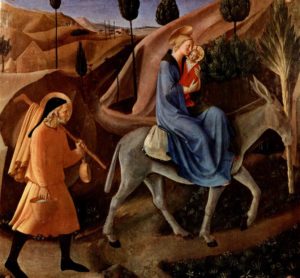

En comparaison de Nazareth, la Judée est un pays de montagnes (par opposition à la plaine). […] Marie n’est point partie aussitôt, il fallait se préparer ; mais elle ne perd pas de temps en route. De Nazareth à Jérusalem on vient commodément en quatre jours. […] Luc n’a pas dit le nom de ce village, soit qu’il l’ait ignoré, soit plutôt qu’il ait eu trop peu de notoriété pour ses lecteurs hellénistes. […] La tradition locale, antérieure aux croisades, assigne Aïn Karim, répondant assez bien à la distance de cinq milles, seul point de repère indiqué par Théodosius (VIesiècle). […] Élisabeth a compris par l’inspiration de l’Esprit Saint que Marie est déjà la mère du Messie, et elle le nomme « mon Seigneur », comme le psaume 90 attribué à David. Il possède donc déjà une dignité surnaturelle. De la part d’une femme âgée, cette modestie est de l’humilité, dictée par le sentiment religieux. Marie n’a donc pas eu le temps de rien expliquer à Élisabeth ; celle-ci a été prévenue par le tressaillement de son enfant. En décrivant le fait, Luc n’avait pas indiqué la cause ; Élisabeth l’entend d’un mouvement de joie, comme celui des collines en présence de Dieu (Ps 114 (113) 4) ; ce serait cependant un peu forcé de dire que Jean prélude à son rôle de précurseur. C’est Élisabeth qui s’incline devant Marie, comme Jean le fera devant Jésus (Mt 3, 14). […] La foi de Marie est mise dans un entier relief : elle n’est pas dite heureuse à l’accomplissement futur de ce qui a été annoncé à sa foi, mais à cause de sa foi elle-même. Élisabeth est chargée de féliciter Marie, non de donner une nouvelle assurance à sa foi. D’autant que le principal est déjà fait en ce qui regarde Marie. […] On voit que la conception surnaturelle est regardée comme un miracle tout à fait extraordinaire, non comme une vulgaire histoire à la grecque. Avant la prophétie de l’Emmanuel, Isaïe avait aussi fait appel à la foi (Is 7, 9). […] Marie retourne après trois mois auprès de son mari, pour qu’on voie bien qu’elle ne le fuit pas ; elle n’est pas restée plus longtemps parce que le Seigneur ne devait pas rester comme serviteur devant celui qui était son esclave (Jean).

En comparaison de Nazareth, la Judée est un pays de montagnes (par opposition à la plaine). […] Marie n’est point partie aussitôt, il fallait se préparer ; mais elle ne perd pas de temps en route. De Nazareth à Jérusalem on vient commodément en quatre jours. […] Luc n’a pas dit le nom de ce village, soit qu’il l’ait ignoré, soit plutôt qu’il ait eu trop peu de notoriété pour ses lecteurs hellénistes. […] La tradition locale, antérieure aux croisades, assigne Aïn Karim, répondant assez bien à la distance de cinq milles, seul point de repère indiqué par Théodosius (VIesiècle). […] Élisabeth a compris par l’inspiration de l’Esprit Saint que Marie est déjà la mère du Messie, et elle le nomme « mon Seigneur », comme le psaume 90 attribué à David. Il possède donc déjà une dignité surnaturelle. De la part d’une femme âgée, cette modestie est de l’humilité, dictée par le sentiment religieux. Marie n’a donc pas eu le temps de rien expliquer à Élisabeth ; celle-ci a été prévenue par le tressaillement de son enfant. En décrivant le fait, Luc n’avait pas indiqué la cause ; Élisabeth l’entend d’un mouvement de joie, comme celui des collines en présence de Dieu (Ps 114 (113) 4) ; ce serait cependant un peu forcé de dire que Jean prélude à son rôle de précurseur. C’est Élisabeth qui s’incline devant Marie, comme Jean le fera devant Jésus (Mt 3, 14). […] La foi de Marie est mise dans un entier relief : elle n’est pas dite heureuse à l’accomplissement futur de ce qui a été annoncé à sa foi, mais à cause de sa foi elle-même. Élisabeth est chargée de féliciter Marie, non de donner une nouvelle assurance à sa foi. D’autant que le principal est déjà fait en ce qui regarde Marie. […] On voit que la conception surnaturelle est regardée comme un miracle tout à fait extraordinaire, non comme une vulgaire histoire à la grecque. Avant la prophétie de l’Emmanuel, Isaïe avait aussi fait appel à la foi (Is 7, 9). […] Marie retourne après trois mois auprès de son mari, pour qu’on voie bien qu’elle ne le fuit pas ; elle n’est pas restée plus longtemps parce que le Seigneur ne devait pas rester comme serviteur devant celui qui était son esclave (Jean).

Le Magnificat

[…] On a expliqué le Magnificat, sans se préoccuper de la division en strophes, qui doit plutôt être fixée par le sens des phrases. […] La marche du cantique serait donc celle-ci. Dans la première strophe, Marie rend grâce à Dieu de la faveur qu’il lui a faite, à elle son humble servante. Dans la seconde, elle relève encore la grandeur de cette grâce, montrant clairement qu’elle interprète la situation comme Élisabeth, qui l’a saluée mère du Messie. Cette disproportion entre sa bassesse et l’œuvre que Dieu veut accomplir lui suggère dans une troisième strophe que c’est une œuvre de miséricorde. Dieu, miséricordieux pour ceux qui le servent, a en horreur les orgueilleux. C’est que ses voies ne sont pas celles des hommes. Il se plaît à élever ce qui est bas, à abaisser ce qui est haut. Cette pensée exprimée plus d’une fois par les sages, supposent l’intervention de Dieu dans les choses humaines. Marie voit cette intervention déjà commencée, et Dieu distribuant ses biens sans acception de personnes, répondant aux vœux des pauvres, renvoyant loin de lui les riches.

C’est, dans la quatrième strophe, l’application du principe posé par la troisième des catégories sociales qui représentent en fait les fidèles de Dieu et les orgueilleux ses ennemis. La dernière strophe insiste sur le salut commencé, que Dieu poursuivra, se souvenant de ses promesses. […] On ne trouve dans le cantique aucune pensée recherchée, et, disons-le ouvertement, aucune image originale. Peut-être a-t-on quelquefois exagéré sa valeur littéraire ; il contient trop de réminiscences pour faire beaucoup d’honneur au génie poétique. Pourquoi attribuer à Marie une supériorité profane dont son Fils n’a pas non plus fait de cas ? En revanche tout y coule de source, et l’Église admirera toujours le sentiment religieux de l’humble servante qui ne voit que Dieu dans la gloire qui l’attend. Elle a compris la bonté de Dieu pour les petits, et sa compassion pour les pauvres. Ce seront les sentiments de Jésus. (extraits de L’Évangile selon Saint Luc, pp. 40-54, Marie-Joseph Lagrange o.p., Lecoffre-Gabalda, 1941.)

Photo : Visitation de Camillo Procaccini (c. 1602), Blanton Museum of Art, Austin, Texas.

30 mai 2019

Le rôle du Paraclet : ses rapports avec le Fils par le père Marie-Joseph Lagrange o.p.

– Où vas-tu ? – Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. (Jean 16, 5-8.)

[…] Il est donc acquis que je vais vers mon Père : vous en êtes attristés, c’est à tort. Le reste suit naturellement. Les disciples ne comprennent pas que c’est dans leur intérêt que Jésus remonte vers son Père. C’est le sentiment perpétuel de ceux qui assistent à la mort des saints. Saint Dominique lui aussi répondit aux siens qu’il leur serait plus utile auprès de Dieu. Il faut que Jésus parte pour envoyer le Paraclet, qui se trouve là où il va, auprès du Père : c’est ce qu’il a déjà annoncé (14, 16 s. ; 26 ; 15, 26). Dans les deux premiers endroits, c’était le Père qui l’envoyait, conformément au but de ce discours, qui était d’insister sur l’unité du Père et du Fils. Mais pourquoi le Fils glorifié n’eût-il pas pu demeurer sur la terre et donner cependant son Esprit ? – C’est le secret de Dieu. On entrevoit seulement une certaine antinomie entre la présence sensible, localisée de sa nature, et la présence spirituelle universelle. De plus, de cette autre manière il semble bien qu’il eût fallu changer complètement le plan du salut, qui est dans l’exercice de la foi. Jésus incarné lui laissait libre carrière, glorifié il l’eût remplacée par une évidence. Il devait donc disparaître ; mais l’Esprit continuerait son œuvre, invisible, secours pour la foi, et lui-même objet de foi. Son rôle sera double, comme il va être indiqué : par rapport au monde (8-11) et par rapport aux disciples (12-15), quoique dans les deux façons ce soit dans l’intérêt des disciples.

Ces paroles, en dépit de l’explication qui en est donnée aussitôt, ont toujours paru très obscures. Aujourd’hui cependant tout le monde est d’accord, du moins sur les grandes lignes. Tout d’abord le principe est posé. On dirait, non pas d’un tribunal d’appel, mais de l’appréciation qu’il faudra porter sur l’événement capital qui va se passer, c’est-dire le jugement du Christ, renié par sa nation, et sa mort voulue par Satan qui avait suggestionné le traître. On se demande donc qui a eu tort ou qui a péché – et qui a raison, qui avait pour soi la justice – que penser en somme du jugement déjà rendu ? Il y a eu un accusateur, qui croit avoir déjà gagné sa cause, c’est le monde, qui doit être comme précédemment le monde juif, le seul qui soit vraiment responsable de la condamnation de Jésus. Rien n’empêche d’appliquer le même raisonnement à tous les hommes qui imiteront l’attitude des Juifs, mais ils ne sont pas directement visés. Quelqu’un vient, et c’est le Paraclet, ici spécialement dans le rôle qui convient le mieux à l’étymologie, celui du défenseur, mais de défenseur qui prend l’offensive. Il convaincra le monde, ce qui ne veut pas dire qu’il le persuadera, mais il fera la preuve qu’il a eu tort, non seulement devant le Juge suprême, mais au regard de ceux qui sont de bonne foi et de bonne volonté : en fait ceux-là sont ou devraient devenir des croyants – sauf à faire la part de l’illogisme. – Il n’y a dans Sagesse 1, 5 qu’un vague pressentiment du rôle de l’Esprit Saint comme préservateur de raisonnements insensés. […] (Marie-Joseph Lagrange o.p., Évangile selon Saint Jean,pp. 417-418, Lecoffre-Gabalda, 1936.)

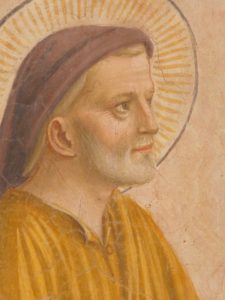

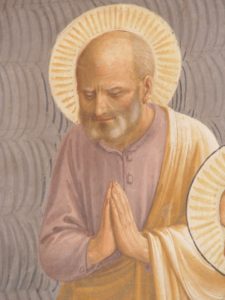

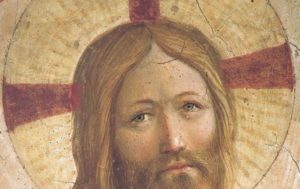

Photo : Détail de la fresque de l’Ascension du Seigneur par Giotto di Bondone (13e). Chapelle Scrovegni. Padoue. Italie.

Photo : Détail de la fresque de l’Ascension du Seigneur par Giotto di Bondone (13e). Chapelle Scrovegni. Padoue. Italie.

Illustration par les frères franciscains.ca : « Les apôtres virent le Christ s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Ainsi s’exprime Luc dans le récit de l’Ascension du Seigneur que l’on trouve dans les Actes des Apôtres 1, 9-11. Cette ascension de Jésus ne doit pas être comprise comme une sorte de voyage dans l’espace. La nuée qui dérobe Jésus aux regards des disciples est, déjà dans l’Ancien Testament, un symbole de la puissance de Dieu et une manifestation de sa présence. Le sens est donc que Jésus est entré dans le monde et dans la gloire de Dieu, qui transcendent l’espace et le temps.

Giotto, dans son tableau, cherche à illustrer avec précision le récit des Actes des Apôtres. Quarante jours après la résurrection, le Christ monte au ciel. Tout dans cette fresque est orienté vers les cieux. Le peintre a divisé sa composition en deux sections qui correspondent l’un au royaume du ciel, l’autre au royaume de la terre. En bas, agenouillés à même le sol, au sommet du mont des Oliviers, les onze apôtres sont divisés en deux groupes, avec Marie un peu séparée du groupe de gauche. De gauche à droite se trouvent les apôtres André, Jacques, Thaddée, Jean et Pierre. Au centre, il y a la Mère de Dieu et deux anges habillés en blanc. À droite sont les apôtres Matthieu, Barthélemy, Thomas, Simon, Jacques fils d’Alphée et Philippe. Remarquons qu’entre les apôtres, les deux anges volent à faible hauteur. Ceux-ci servent de trait d’union entre les figures terrestres et l’imposante figure du Christ en gloire montant au ciel entre deux rangées d’anges, une à sa droite et l’autre à sa gauche; ces anges ont l’air de trépider, dans un mouvement à la fois ordonné et ondulatoire. Le Seigneur monta au ciel avec joie, au milieu des concerts des anges comme le dit le Psaume (Ps 46, 6) : « Dieu est monté au milieu des cris de joie. » Accompagné des bienheureux et des saints de l’Ancien Testament, la figure du Christ est enveloppée d’un nimbe doré, dénotant sa divinité presque complètement cachée par sa nature humaine.

Les mains du Christ sont déjà au-delà de l’espace et du temps, tandis que les rangées d’anges et de bienheureux tendent à le suivre dans son extase mystique. La lumière émanant du Christ se reflète sur leurs visages et sur ceux des apôtres, qui ne peuvent supporter son intensité. Le manteau du Christ est superbe, flottant dans le vent de la grâce divine. Au premier plan on y voit le somptueux manteau de Barthélemy qui semble rivaliser avec la splendeur éblouissante du vêtement des deux anges. Le visage de la Mère de Dieu, plongé dans l’extase de la vision céleste, se démarque des autres. Nous ne sommes plus du tout les témoins de la sombre entrée dans Jérusalem, préfigurant la passion et la mort du Christ. Il s’agit de la Jérusalem céleste venant accueillir le Christ, un sublime dialogue entre le ciel et la terre.

Georges Morin, o.f.m.

28 mai 2019

Ave Maria !

La foi de Marie

Pour le père Lagrange la foi de Marie demeure un modèle et une référence :

Si Jésus sur la Croix a dû subir l’abandon de son Père, pourquoi l’âme de Marie n’aurait-elle pas connu des épreuves mystérieuses qui la  plongeaient dans une sorte d’obscurité ? Peut-être cependant Luc n’aurait pas écrit cette phrase (Lc 2, 50), si l’on n’en avait recueilli l’expression de la bouche de Marie. Au moment où la Mère de Jésus rappelait aux premiers chrétiens les souvenirs qu’elle avait conservés dans son cœur, elle pouvait bien dire que dans ces premiers et heureux temps elle n’avait pas compris tout ce que comportaient la nature et la mission de son Fils. Pourquoi avait-il dû se séparer d’eux pour être chez son Père ? Première douleur imposée à la Mère qui en présageait bien d’autres. (M.-J. Lagrange, Évangile selon saint Luc, pp. 97-98, Lecoffre-Gabalda, 1942. Cité dans M. Rivero, Le Père Lagrange et la Vierge Marie, p. 38, Cerf, 2012.)

plongeaient dans une sorte d’obscurité ? Peut-être cependant Luc n’aurait pas écrit cette phrase (Lc 2, 50), si l’on n’en avait recueilli l’expression de la bouche de Marie. Au moment où la Mère de Jésus rappelait aux premiers chrétiens les souvenirs qu’elle avait conservés dans son cœur, elle pouvait bien dire que dans ces premiers et heureux temps elle n’avait pas compris tout ce que comportaient la nature et la mission de son Fils. Pourquoi avait-il dû se séparer d’eux pour être chez son Père ? Première douleur imposée à la Mère qui en présageait bien d’autres. (M.-J. Lagrange, Évangile selon saint Luc, pp. 97-98, Lecoffre-Gabalda, 1942. Cité dans M. Rivero, Le Père Lagrange et la Vierge Marie, p. 38, Cerf, 2012.)

Photo : Retour de Jésus à Bethléem après son enseignement aux docteurs par S. Martini (1342). Walker Art Gallery. Liverpool (Grande Bretagne).

Illustration : Simone Martini (1284-1344) peintre et miniaturiste italien, considéré comme l’un des maîtres de l’école siennoise est certainement l’un des plus grands et des plus influents artistes du XIVe siècle italien ; le seul capable de lutter contre le sceptre de Giotto : Le retour de Jésus après son enseignement aux docteurs de 1342.

Cette œuvre offre une très curieuse combinaison d’éléments anciens et modernes. Par exemple, le fond doré est un héritage de la tradition byzantine poursuivi par les peintres siennois. Cependant, la qualité du dessin, la beauté des couleurs et la vivacité des expressions sont extraordinairement « modernes » et font de ce tableau un véritable chef-d’œuvre doté d’un grand charme.

L’artiste, et c’est là le nouvel grand élément de l’iconographie classique sur ce thème qui ne s’attarde pas sur le différend avec les docteurs du Temple, mais qui dépeint les trois protagonistes de la Sainte Famille, soulignant leurs réactions à la suite de la découverte de Jésus, trois jours de recherches angoissées de Marie et Joseph.

Ce choix qui déplace la scène du côté plus intime des relations familiales est inhabituel. Simone Martini semble vouloir entrer dans le mystère de la croissance de Jésus mentionné dans l’Évangile et présente la scène sous de nouveaux aspects avec une excellente capacité d’introspection psychologique des personnages.

Il nous semble voir une scène de conflit normal, comme cela se passe chez nous, traduite avec fraîcheur et réalisme, à tel point que ceux qui contemplent l’œuvre peuvent reconnaître la véritable humanité assumée par le Fils lors de l’Incarnation.

Source : Francesca Desiderio. La Famiglia nell’Arte. 2013.

https://it.cathopedia.org/wiki/Ritorno_di_Gesù_a_Betlemme_dopo_la_disputa_con_i_Dottori_(Simone_Martini)

21 mai 2019

Ave Maria !

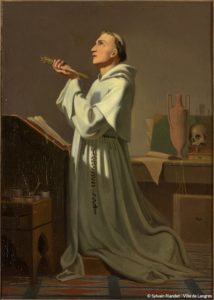

Bienheureux Hyacinthe Marie Cormier o.p.

Le Père Cormier vu par le Père Lagrange. (Bernard Montagnes o.p.)

Déposition d’un témoin en 1936 :

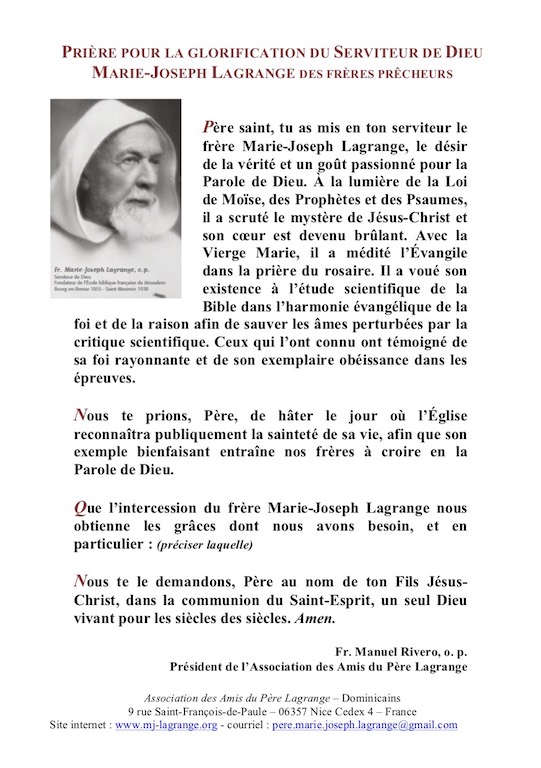

J’ai aussi entendu parler du R. P. Cormier pendant mon séjour à Jérusalem de 1892 à 1895. Je suivais les cours de l’École biblique et le P. Lagrange, directeur de l’École me disait qu’il avait été sous la direction spirituelle du serviteur de Dieu et qu’il considérait cette direction comme une grâce et une garantie de persévérance : il constatait que cette persévérance se manifestait chez tous ceux qui avaient la faveur d’être dirigés par le P. Cormier.

J’ai aussi entendu parler du R. P. Cormier pendant mon séjour à Jérusalem de 1892 à 1895. Je suivais les cours de l’École biblique et le P. Lagrange, directeur de l’École me disait qu’il avait été sous la direction spirituelle du serviteur de Dieu et qu’il considérait cette direction comme une grâce et une garantie de persévérance : il constatait que cette persévérance se manifestait chez tous ceux qui avaient la faveur d’être dirigés par le P. Cormier.

1926, Souvenirs personnels, p. 47-48 :

Je regarde comme une des preuves les plus sensibles de la Providence bienveillante de Dieu à mon égard la grande affection que m’ont témoigné le Père, aujourd’hui cardinal Frühwirth, et le P. Cormier qui m’avait donné l’habit à Saint-Maximin, en me ceignant de sa propre ceinture.

1930, Souvenirs personnels, p. 159-160 :

[Mot de Cormier] « Alors je serai en règle avec Dieu. » Je m’arrête sur ce mot qui révèle si bien la disposition

© École Biblique de Jérusalem

constante de ce saint. Je l’ai beaucoup connu, j’ai eu avec lui des rapports incessants, sollicitant de lui de trancher des cas où un autre eût pu agir par un motif humain. Il ne m’est jamais entré dans la pensée qu’il en viendrait à l’action par un autre motif que de plaire à Dieu. Non, l’idée ne m’est jamais venue de faire appel à l’affection sûrement profonde qu’il avait pour moi, et je n’ai jamais non plus appréhendé qu’il se préoccupât de plaire, ou de faire sa cour. Aucun opportunisme personnel dans sa prudence, mais seulement la volonté de se conformer aux directions données par le Saint-Père. Encore n’hésitait-il pas à lui ouvrir toute sa pensée. Pie X avait de lui une haute estime. Je répète que ce fut une Providence pour moi d’être sous son obéissance.

1933, 12 octobre, lettre au Père Gillet :

Je voudrais bien ne pas tomber dans l’amertume sénile, mais vraiment le monde ne marche pas mieux. J’ai eu le bonheur d’être dans l’Ordre sous les Pères Colchen et Cormier. Il me semble qu’on ne va guère dans leur sens.

1936, Souvenirs de Salamanque :

La figure, au sens plein, du père Cormier, vraiment une grande figure. C’est sous ses traits qu’on se représente le plus volontiers saint Bernard. Et n’a-t-il pas, à son image, puisé dans une vie intense de contemplation, une énergie sans défaillance pour le ministère extérieur ? Nous n’entendons pas comparer son action à celle du dernier des Pères de l’Église, qui s’étendit à toute la chrétienté. Cependant, à un rang moins élevé, c’est la même harmonie entre la vie mystique et la vie active, dont le père Cormier poursuivait très consciemment l’idéal. On s’ouvrait à lui comme malgré soi, tant on était sûr d’obtenir la décision qu’il fallait, l’encouragement qui la rendait acceptable et presque douce.

Vosté à Genevois, 27 mai 1934 :

Le P.Lagrange a dit que si les supérieurs lui en donnaient l’ordre, il écrirait lui-même la vie du Père Cormier.

1936, 29 février, le Père Lagrange au Père Dupuy :

J’ai pu témoigner sur le P. Cormier vendredi en deux séances [du tribunal diocésain]. J’aurais été peiné de mourir sans lui avoir payé ma dette de reconnaissance. Quel honneur et surtout quel grand bien spirituel pour l’Ordre s’il était béatifié !

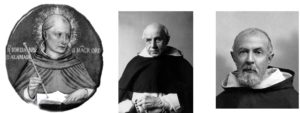

Photos :

– Bienheureux Hyacinthe-Marie Cormier, Maître général de l’ordre des frères prêcheurs. Cloître S. Dominique de Fiesole. Source : Sœurs dominicaines du Saint-Esprit. Florence. Italie.

– P. Lagrange, allée du moine. Photo EBAF.

19 mai 2019

Ave Maria !

Persévérer dans la foi

« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu » (Actes des Apôtres 14, 22).

Le moyen de persévérer est de chercher en tout la Croix ; soit dans les grandes lignes de la vie religieuse, soit dans chaque action, on peut trouver en tout son aimable amertume ; il faut la rechercher et la savourer. – Ô ma Mère, enivrez-moi de la croix. (P. Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 195.)

Le père Lagrange a dû soutenir d’âpres combats afin de donner droit de cité dans l’Église catholique aux acquisitions modernes de la science historique. Elles ne révèlent pas moins le visage personnel du fondateur de l’École biblique, qui s’est toujours effacé derrière son œuvre scientifique. (Bernard Montagnes, o.p., Exégèse et obéissance, Correspondance Cormier-Lagrange, Lecoffre-Gabalda, 1989, Introduction.)

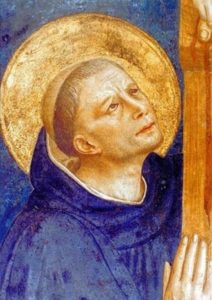

Photo : Saint Dominique au pied de la croix (détail) par Beato Angelico. S. Marc, Florence, Italie.

15 mai 2019

Ave Maria !

Bienheureux André Abellon, o.p., de la Province de Toulouse (1375-1450)

Ardent et infatigable prédicateur dans toute la Provence, travailla activement à la réforme de la vie dominicaine avant de devenir prieur du couvent royal de Saint-Maximin. Très attaché à tout ce qui touche la splendeur du culte, il fut l’émule du bienheureux Fra Angelico par son art de peindre. Source : diocese-frejus-toulon.com

« Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur désormais. Oui, dit l’esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » (Journal spirituel, Marie-Joseph Lagrange o.p.).

Brève lecture de l’illustration

À la verticale, une chaîne d’associations réunit à la Maiestas Domini, figurée en haut, saint Pierre accueille les élus dans la cité céleste puis, sur la droite, saint Dominique assure leur passage dans l’au-delà et, plus bas, au registre inférieur, les trois saints fondateurs de l’Ordre, Dominique à nouveau, Pierre de Vérone et Thomas d’Aquin. Des aménagements de détail viennent compléter le schéma général : ainsi, vers le milieu du mur, les saints Pierre et Dominique occupent quasiment le même niveau, en se plaçant respectivement sur la droite et sur la gauche du Christ de Majesté représenté au-dessus ; ils tiennent, dès lors, les places traditionnellement réservées aux saints Pierre et Paul sur des compositions aussi réglées que, par exemple, celle de la Traditio Legis dans l’ancienne iconographie chrétienne. Par le jeu des attributs, les principaux personnages de la fresque, vus de face (à l’exception de Pierre de Vérone), sont tous mis en rapport à saint Pierre, vicaire du Christ sur la terre ; Dominique fait le même geste de la main droite levée qu’un peu plus haut Pierre, à l’entrée de la cité céleste ; il affecte, aussi, une posture semblable, le buste vu de face, la tête de trois quart profil. Le procédé est, d’ailleurs, repris pour l’autre grand personnage de l’Ordre, Thomas d’Aquin : au registre inférieur, celui-ci tient un livre ouvert, vu de face par le groupe d’incroyant, et placé sur une diagonale qui le relie, tout en haut, au livre fermé que le Christ-Dieu a dans sa main droite. Par là, à son tour, saint Thomas d’Aquin entre dans une configuration plus large qui le rapproche de saint Pierre qui, lui, tient la clef de sa main droite, l’autre attribut christique*. La position particulière de saint Pierre de Vérone, vue de profil et tourné vers l’extrémité droite du mur, peut s’expliquer par le rôle qu’il joue sur l’autre mur, au sud, en relation directe au Christ de la Passion.

À la verticale, une chaîne d’associations réunit à la Maiestas Domini, figurée en haut, saint Pierre accueille les élus dans la cité céleste puis, sur la droite, saint Dominique assure leur passage dans l’au-delà et, plus bas, au registre inférieur, les trois saints fondateurs de l’Ordre, Dominique à nouveau, Pierre de Vérone et Thomas d’Aquin. Des aménagements de détail viennent compléter le schéma général : ainsi, vers le milieu du mur, les saints Pierre et Dominique occupent quasiment le même niveau, en se plaçant respectivement sur la droite et sur la gauche du Christ de Majesté représenté au-dessus ; ils tiennent, dès lors, les places traditionnellement réservées aux saints Pierre et Paul sur des compositions aussi réglées que, par exemple, celle de la Traditio Legis dans l’ancienne iconographie chrétienne. Par le jeu des attributs, les principaux personnages de la fresque, vus de face (à l’exception de Pierre de Vérone), sont tous mis en rapport à saint Pierre, vicaire du Christ sur la terre ; Dominique fait le même geste de la main droite levée qu’un peu plus haut Pierre, à l’entrée de la cité céleste ; il affecte, aussi, une posture semblable, le buste vu de face, la tête de trois quart profil. Le procédé est, d’ailleurs, repris pour l’autre grand personnage de l’Ordre, Thomas d’Aquin : au registre inférieur, celui-ci tient un livre ouvert, vu de face par le groupe d’incroyant, et placé sur une diagonale qui le relie, tout en haut, au livre fermé que le Christ-Dieu a dans sa main droite. Par là, à son tour, saint Thomas d’Aquin entre dans une configuration plus large qui le rapproche de saint Pierre qui, lui, tient la clef de sa main droite, l’autre attribut christique*. La position particulière de saint Pierre de Vérone, vue de profil et tourné vers l’extrémité droite du mur, peut s’expliquer par le rôle qu’il joue sur l’autre mur, au sud, en relation directe au Christ de la Passion.

* La clef et le livre sont les prolongements de la main : en ce sens ces attributs reprennent la représentation de la baguette qu’on introduit dans l’iconographie du Christ dès le IIIesiècle et qui marque, entre autres aspects, ses pouvoirs de magicien.

Source : Extrait de Religion civique et art monumental à Florence au XIVe siècle. Daniel Russo. Décoration peinte de la salle capitulaire à Sainte-Marie-Nouvelle :https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1995_act_213_1_4952

Photo : L’Église militante et triomphante sous la conduite de l’Ordre Dominicain. Fresque de Andrea di Bonaiuto (1365), chapelle des Espagnols, Sainte-Marie-Nouvelle, Florence, Italie.

Pour admirer les détails de cette œuvre : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Way-of-salvation-church-militant-triumphant-andrea-di-bonaiuto-1365.jpg

14 mai 2019

Ave Maria

Saint Matthias, apôtre

Inauguration de la doctrine évangélique

Choix des douze apôtres

Jésus donne les clefs du Royaume à S. Pierre (détail fresque par Perugino) Chapelle Sixtine (1481-83) Vatican-Rome

C’est ici un moment décisif du ministère de Jésus. Tout d’abord il a seul prêché la pénitence, en vue du règne de Dieu prochain. Les évangélistes n’ayant reproduit qu’un trait particulier de cette prédication, on est porté à penser qu’elle se tenait dans le ton des anciens prophètes, surtout d’Isaïe, en insistant sur le caractère miséricordieux de l’intervention divine, comme il avait fait à Nazareth. Déjà cependant il avait groupé auprès de lui les disciples de la première heure, et il leur avait adjoint le publicain Lévi, nommé désormais Matthieu. Nathanaël était, selon toute vraisemblance, devenu Barthélemy. D’autres, dont nous ignorons le nombre, s’étaient habitués à vivre plus ou moins souvent dans sa compagnie. L’opposition instinctive des Pharisiens, leurs questions insidieuses, avaient été pour le Maître une occasion de révéler que sa doctrine contenait un principe nouveau. Il avait fait entrevoir que, lui disparu, son œuvre serait néanmoins continuée (Mc 2, 20). Il fallait donc former ces successeurs, leur conférer une autorité dérivée de la sienne, les avoir pour premiers auditeurs de son programme et ensuite pour témoins. Jésus s’arrêta au chiffre de douze, qui était celui des douze tribus d’Israël. De même que les patriarches nés de Jacob étaient pour tout le peuple les ascendants glorieux dont chaque tribu se prévalait, rappelée par une origine commune au sentiment de l’amitié, ainsi les douze seraient les pères du nouvel Israël qu’il était venu fonder.

Avant de faire cette démarche qui réglait déjà le dessein de son œuvre, Jésus recourut à la prière : il monta sur la montagne et passa la nuit dans une instante supplication. Étant homme il devait prier ; étant notre modèle il invitait dès lors son Église à instituer des prières spéciales pour implorer de Dieu des pasteurs fidèles. (Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile de Jésus Christ avec la Synopse évangélique, Artège-Lethielleux, 2017, pp. 162-163.)

Les douze apôtres : Pierre (Simon-Pierre) et son frère André ; Jacques le Majeur et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée ; Philippe ; Nathanaël appelé Barthélemy ; Thomas ; Jacques le Mineur, fils d’Alphée ; Jude (appelé aussi Thaddée ; Simon le Zélote, Judas Iscariote ; ce dernier a été remplacé par Matthias.

« Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres »

10 mai 2019

Ave Maria

P. Lagrange priant

Photo EBAF

La prière du fondateur de l’École biblique était « feu » : véritable va-et-vient entre la Parole de Dieu scrutée dans l’étude scientifique, l’Écriture sainte et le Rosaire

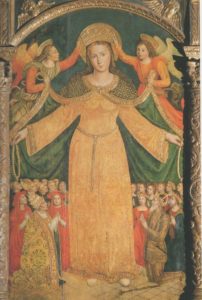

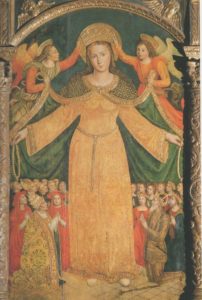

Vierge du Rosaire par François Brea (1555)

qui le plongeait dans un voyage intérieur riche en découvertes spirituelles accordées par l’Esprit Saint. (Fr. Manuel Rivero o.p.)

En ce jour, particulièrement, jour-anniversaire de son départ au Ciel, confions-lui la ou les grâce(s) dont nous avons besoin pour que Fr. Manuel Rivero les présente, au cours de la célébration de la messe de ce jour, en même temps que notre fervente prière pour la béatification du Père Marie-Joseph Lagrange.

Qu’un premier miracle soit reconnu par son intercession, avec l’aide de la Vierge Marie, en ce mois qui lui dédié.

8 mai 2019

Notre-Dame des Prêcheurs

Vitrail Dominicans Nashville

Ave Maria

Notre-Dame des Prêcheurs

Dès avant son entrée dans l’Ordre des Prêcheurs, le père Lagrange avait l’habitude d’écrire « Ave Maria » en haut de chacune des pages de son Journal pour rester dans un climat de prière contemplative au cours de ses études. Par le « Réjouis-toi Marie » de l’archange Gabriel, il demeurait « en état d’Annonciation », éveillé à la visite de Dieu qui vient combler de joie l’humanité à l’exemple de la Vierge Marie. (Extrait de « La dévotion du père Lagrange à la Vierge Marie » par fr. Manuel Rivero o.p., vice-postulateur de la cause du P. Lagrange

3 mai 2019

Ave Maria !

Saints Philippe et Jacques le Mineur, apôtres et martyrs (1ersiècle)

Tous deux témoins de la résurrection du Sauveur

Philippe dit à Jésus : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit » Jésus lui dit : « Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu à vu le Père » […] (Jean 14, 8.)

Saints Jacques le Mineur et Philippe par Paolo Veronese (1565) – National Gallery d’Irlande, Dublin

Et le père Lagrange de commenter : La réponse de Jésus ne dit pas expressément que Philippe l’a vu des yeux du corps ; cela allait de soi, depuis le temps que le Maître était avec ses disciples, mais qu’il ne l’a pas connu, c’est-à-dire n’a pas bien compris que Dieu était en lui à ce point que le voir c’était voir Dieu même. […] Philippe ne se contentait pas de la foi : il faut même dire que sa foi était quelque peu inconsciente, puisque Jésus la réveille, et lui fait comprendre en même temps qu’il doit s’en contenter. (Extrait de l’Évangile selon saint Jean 14, 9. par le P. M.-J. Lagrange des Frères Prêcheurs, Lecoffre-Gabalda, 1936, pp. 376-377.)

Pour saint Jacques le Mineur, le P. Lagrange écrit :

[…] Le Christ avait recommandé de tout prêcher sur les toits ; mais enfin cette prédication avait été confiée à ceux qui avaient d’abord reçu les confidences. Ceux-là étaient les Apôtres, et tous les chrétiens savaient les noms des principaux, de ceux qui étaient encore les autorités, les notables de la communauté, les « colonnes » [Pierre, Jacques et Jean] de l’édifice. […] Leur chef était naturellement saint Jacques, « le frère du Seigneur » que l’antiquité a regardé comme le premier évêque de Jérusalem. (Extrait de Saint Paul. Épître aux Galates, par M.-J. Lagrange des Frères Prêcheurs, Lecoffre-Gabalda, 1926.)

Saint Jacques, une belle Épître, un maître de vie pour chacun de nous

Le 28 juin 2006, à l’occasion de l’audience générale, Benoît XVI écrit : […] la Lettre de saint Jacques nous montre un christianisme très concret et pratique. La foi doit se réaliser dans la vie, surtout dans l’amour du prochain et notamment dans l’amour pour les pauvres. […] Et nous exhorte à nous abandonner entre les mains de Dieu, dans tout ce que nous accomplissons, en prononçant toujours les paroles : « Si le Seigneur le veut bien » (Jc 4, 15)

Photo : Tableau de Paolo Veronese, 1565, National Gallery d’Irlande, Dublin.

Jacques le Mineur tient sur ses genoux le manuscrit de sa Lettre. À gauche, il présente le foulon, instrument de son martyre.

Saint Philippe s’appuie sur la croix, où il a été attaché comme son Maître.

1er mai 2019

Ave Maria !

En ce premier jour du mois de Marie, nous fêtons Saint Joseph, artisan

Saint Joseph

Autel de Saint Joseph-Basilique St-Étienne de Jérusalem. Photo EBAF

Le 8 décembre 1870 le pape Pie IX déclara officiellement Saint Joseph, Patron de l’Église universelle, et fit du 19 mars une fête solennelle ; – en 1889, le pape Léon XIII démontra comment Saint Joseph est le modèle des pères de famille et des travailleurs, et lui décerna officiellement le titre de « saint patron des pères de famille et des travailleurs », titre que la piété populaire lui avait déjà décerné depuis des siècles ; – en 1955, le pape Pie XII reprit bien volontiers le principe de la fête du travail en instituant la solennité de Saint Joseph artisan et en la fixant au 1er mai de chaque année ; Saint Joseph est ainsi l’un des saints que l’on fête deux fois dans l’année (19 mars et 1er mai) ; – le pape Jean XXIII a ajouté son nom au canon de la Messe.

Source : http://www.saintjosephduweb.com/Historique-de-la-fete-de-Saint-Joseph-du-19-mars-et-du-1er-mai_a7.html

Le père Lagrange écrit dans ses Souvenirs personnels : Le père provincial, avant de me donner l’habit, me fit demander si je tenais à un nom de religion. Je proposai Joseph par dévotion pour l’époux de Marie. […] Tous les novices recevaient d’abord le nom de Marie, mais leur second nom demeurait seul en usage, sauf pour le cas où les deux patrons étaient Marie et Joseph. C’est pourquoi j’ai toujours signé Marie-Joseph, heureux de ce double patronage, commémoré par la fête des Épousailles, supprimée depuis.

Le père Lagrange vénère Joseph, son saint patron, comme « le grand silencieux, contemplateur du mystère ».

Extrait de : Le père Lagrange et la Vierge Marie. Méditations des mystères du Rosaire. Cinquième mystère joyeux, par Manuel Rivero, o.p., pp. 74-75, Cerf, 2012.

Photo EBAF

Saint Joseph portant une tige de fleurs de lys, par Joseph-Jean-Félix Aubert (1849-1924), peintre chrétien, autel Saint Joseph, Basilique St-Étienne, Jérusalem. Voir http://www.domjer.org/?tag=joseph

L’iconographie de saint Joseph le représente le plus souvent tenant une fleur de lys ou un rameau d’amandier fleuri. Le nard est peut-être une particularité des représentations de saint Joseph dans le monde hispano-américain, avec des racines bibliques. Selon une tradition répandue dans les pays hispaniques, Joseph portait à la main une branche de nard lorsqu’il vint demander Marie comme épouse. La fleur de nard dit la pureté et l’amour.

Le blason du pape François comporte une fleur de nard, symbole de la protection et de l’amour de Joseph, saint patron de l’Église universelle. (Extrait de l’article d’Anita Bourdin du 19 mars 2017 et la belle prière qui le termine https://fr.zenit.org/articles/il-a-quatre-ans-linauguration-du-pontificat-sous-le-signe-de-joseph-et-du-nard/)

Le 13 juin 1917, Notre-Dame révèle aux enfants que Jésus veut établir dans le monde la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Ce Cœur de Marie est entouré d’épines, symbole des péchés des hommes.

Le 13 juin 1917, Notre-Dame révèle aux enfants que Jésus veut établir dans le monde la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Ce Cœur de Marie est entouré d’épines, symbole des péchés des hommes.