31 décembre 2020

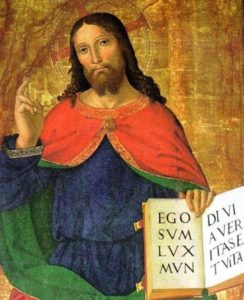

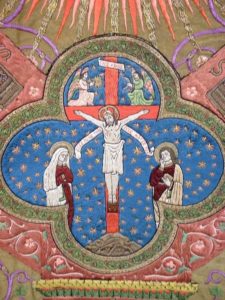

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » (Lc 1, 1).

Ce dogme du Verbe est donc le dernier mot de l’évangile sur Jésus Christ, mais tel que saint Jean l’a compris, il rappelle un autre sens encore de l’évangile. L’Évangile n’est pas seulement un livre, car il serait ainsi l’apanage d’une catégorie savante, et il a été donné à tous. Il n’est pas seulement une doctrine, car la doctrine suppose encore des recherches et un privilège des lettrés, et il a été donné au petits et aux simples.

Il faut donc que nous le considérions tel que saint Paul l’a défini : « La vertu de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Conçu de la sorte, l’Évangile n’est plus une réalité du passé : il est présent à toutes les générations et à tous dans chaque génération. C’est le Verbe, Parole divine, qui use de son privilège d’éternité pour adresser à tous les siècles son appel.

(Marie-Joseph Lagrange L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 674.)

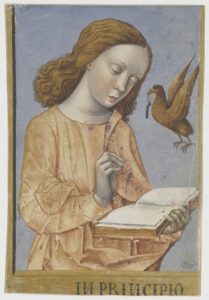

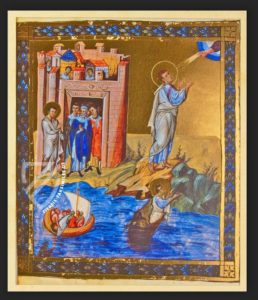

Photo : Saint Jean l’Évangéliste, In principio de Jean Colombe, enlumineur (15e). Musée du Louvre.

30 décembre 2020

Cependant l’Enfant grandissait et se fortifiait, se remplissant de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui (Lc 2, 40).

Jésus était donc rentré à Nazareth avec Marie, sous la conduite prudente de Joseph.

[…] Jésus eut en lui, comme en d’autres, quelque chose de l’influence de sa Mère. Sa grâce, sa finesse exquise, sa douceur indulgente n’appartiennent qu’à lui.

Mais c’est bien là que se distinguent ceux qui ont senti souvent leur cœur comme détrempé par la tendresse maternelle, leur esprit affiné par les causeries avec la femme vénérée et tendrement aimée qui se plaisait à les initier aux nuances les plus délicates de la vie.

Et si Joseph a appris à son fils adoptif l’art de raboter des planches, ne s’est-il pas offert à lui comme le modèle de l’ouvrier consciencieux, du plus pieux des Israélites ? Nous n’entendrons plus parler de Joseph dans l’Évangile. Il ne devait pas avoir de part à la prédication, étant le grand silencieux », contemplateur du mystère. Il était mort quand commença à annoncer le règne de Dieu celui que les gens de Nazareth nommaient : « Le fils de Marie ».

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017.)

Photo : Atelier de Joseph, charpentier, avec Jésus enfant et Marie par Modesto Faustini (1886-90) Sanctuaire de la Santa Casa (Loreto), intérieur.

29 décembre 2020

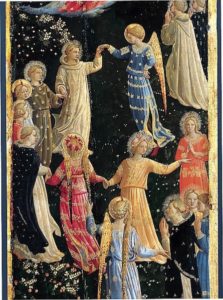

Les observances légales ou Présentation de Jésus au Temple : Jésus lumière des nations. (Luc 2, 22-35).

« Le Sauveur promis et annoncé à Israël, né dans Israël, devait se présenter comme l’héritier de la promesse faite à Abraham sanctionnée par l’institution religieuse de la circoncision. La Loi de Moïse avait conservé ce rite. Les parents de Jésus, sa mère et son père adoptif, n’ayant reçu du ciel aucune autre instruction, ne pouvaient que se conformer à cette loi, en pieux Israélites. Jésus fut donc circoncis le huitième jour, et on lui donné le nom de Jésus, indiqué par l’ange à Marie et à Joseph. […] Siméon prenant l’enfant dans ses bras, ce véritable héritier d’Isaïe salue celui qui répandra le salut sur tous les peuples, étant la lumière des nations, sans cesser d’être la gloire d’Israël. Mais cette lumière ne percera pas toutes les ténèbres. […] et parce que l’enfant paraissait endormi dans la passivité de son âge, c’est au cœur de sa Mère qu’il adresse le trait douloureux de sa prophétie : « Voici qu’il est place pour la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël, et pour être en butte à la contradiction, et ton âme sera transpercée d’un glaive ». Première douleur profonde de la Mère, frappée la première en attendant d’être associée à la Passion de son Fils.

« Le Sauveur promis et annoncé à Israël, né dans Israël, devait se présenter comme l’héritier de la promesse faite à Abraham sanctionnée par l’institution religieuse de la circoncision. La Loi de Moïse avait conservé ce rite. Les parents de Jésus, sa mère et son père adoptif, n’ayant reçu du ciel aucune autre instruction, ne pouvaient que se conformer à cette loi, en pieux Israélites. Jésus fut donc circoncis le huitième jour, et on lui donné le nom de Jésus, indiqué par l’ange à Marie et à Joseph. […] Siméon prenant l’enfant dans ses bras, ce véritable héritier d’Isaïe salue celui qui répandra le salut sur tous les peuples, étant la lumière des nations, sans cesser d’être la gloire d’Israël. Mais cette lumière ne percera pas toutes les ténèbres. […] et parce que l’enfant paraissait endormi dans la passivité de son âge, c’est au cœur de sa Mère qu’il adresse le trait douloureux de sa prophétie : « Voici qu’il est place pour la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël, et pour être en butte à la contradiction, et ton âme sera transpercée d’un glaive ». Première douleur profonde de la Mère, frappée la première en attendant d’être associée à la Passion de son Fils.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017.)

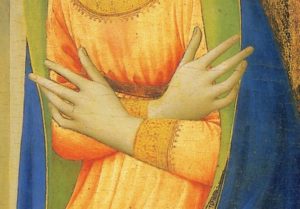

Illustration : Présentation de Jésus au Temple (détail) Fresque de Fra Angelico (1440-1441). Couvent St-Marc-Florence.

29 décembre 2020

Fête de La Sainte Famille, modèle de tout foyer chrétien

Un héritage de famille

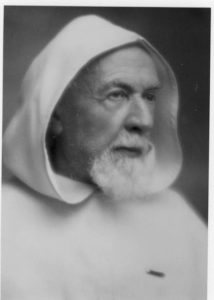

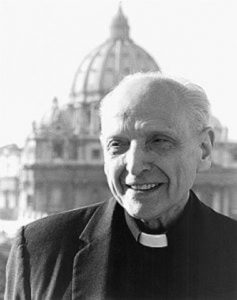

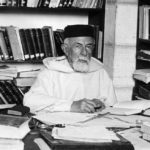

La tradition chrétienne parvient à Albert Lagrange par héritage de famille.

« Vous avez reçu un solide esprit de foi dans votre famille, dont le cardinal de Reims me faisait l’éloge il y a quelques jours. » Ainsi s’adressait, en 1907, le [bienheureux] P. Cormier, maître de l’ordre des Prêcheurs, au P. Lagrange. (Cité par B. Montagnes, Exégèse et obéissance. Correspondance Cormier-Lagrange (1904-1916) et dans Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique.)

Illustration : La Sainte Famille à l’agneau par Raphaël (1507) Musée du Prado.

28 décembre 2020

Les Saints Innocents

[…] Un ange du Seigneur vint donc prévenir Joseph, toujours dans son sommeil. Il lui ordonnait de fuir en Égypte avec l’enfant et sa mère, car Hérode allait chercher à faire périr l’enfant. Joseph obéit aussitôt.

[…] Hérode pensait-il encore aux mages ? On lui rappelle qu’ils ne revenaient pas ; il s’informa, apprit qu’ils avaient disparu sans tenir compte de ses ordres. Ainsi il avait été joué par ces naïfs contemplateurs de planètes ! Il entra dans une de ces fureurs qui ont rendu son nom exécrable, qui faisaient dire à Auguste que mieux valait être le porc d’Hérode que son fils ; car il ne mangeait pas de porc et faisait périr ses propres enfants. Son testament contenait des clauses barbares, afin que l’on fût bien obligés de pleurer à sa mort. Il n’est pas rare qu’une terreur superstitieuse succède à l’incrédulité. Le meurtre d’une vingtaine d’enfants comptait peu pour assurer la tranquillité de son trône contre une tentative effrontée. Ne pouvant atteindre les mages, il se vengea sur les compétiteurs désignés par eux et fit massacrer les enfants nouveau-nés à Bethléem et sur son territoire. Pour faire bonne mesure, on remonta jusqu’à deux ans en arrière.

[…] Hérode pensait-il encore aux mages ? On lui rappelle qu’ils ne revenaient pas ; il s’informa, apprit qu’ils avaient disparu sans tenir compte de ses ordres. Ainsi il avait été joué par ces naïfs contemplateurs de planètes ! Il entra dans une de ces fureurs qui ont rendu son nom exécrable, qui faisaient dire à Auguste que mieux valait être le porc d’Hérode que son fils ; car il ne mangeait pas de porc et faisait périr ses propres enfants. Son testament contenait des clauses barbares, afin que l’on fût bien obligés de pleurer à sa mort. Il n’est pas rare qu’une terreur superstitieuse succède à l’incrédulité. Le meurtre d’une vingtaine d’enfants comptait peu pour assurer la tranquillité de son trône contre une tentative effrontée. Ne pouvant atteindre les mages, il se vengea sur les compétiteurs désignés par eux et fit massacrer les enfants nouveau-nés à Bethléem et sur son territoire. Pour faire bonne mesure, on remonta jusqu’à deux ans en arrière.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017.)

Illustration : Les Saints Innocents par William Charles Thomas Dobson (19e)

26 décembre 2020

Saint Étienne, premier martyr, saint patron des diacres, saint patron de la Basilique St-Étienne et de l’École biblique et archéologique de Jérusalem

Chargé par les apôtres du soin des pauvres et des veuves, le diacre Étienne ne devait pas tarder à prendre dans l’esprit du peuple de Jérusalem une place qui le mît en vue, aux yeux des ennemis du Christ, comme à ceux de ses fidèles. Objet de suspicion, puis de haine pour les scribes et les pharisiens, il fut bientôt appelé au tribunal des Princes et des Prêtres, accusé d’impiété et mis en demeure de défendre sa tête. Peu soucieux de sa vie, mais empressé à glorifier son Maître, il le montra, dans la lumière des prophéties, promis au peuple d’Israël comme l’unique rédempteur auquel il fallait croire pour être sauvé dans le temps et dans l’éternité.

Un arrêt de mort punit son courage. Traîné hors de la ville par la populace dont Saul excitait la rage, il fut lapidé à quelques pas de la porte de Damas, et mourut  en pardonnant à ses bourreaux, les yeux au ciel, où il voyait Jésus dans la gloire de son Père.

en pardonnant à ses bourreaux, les yeux au ciel, où il voyait Jésus dans la gloire de son Père.

(Marie-Joseph Lagrange o.p., Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem – Introduction du P. Marie-Joseph Ollivier o.p., extrait.)

[…] l’évidence [archéologique] traditionnelle fixe la basilique d’Eudocie au lieu du martyre de saint Étienne. La cause est donc jugée de toutes manières : c’est bien le sanctuaire de la lapidation de saint Étienne que la Providence a rendu à des mains catholiques et qu’il s’agit de relever. […] Ce n’est donc pas sans une sage disposition de la Providence qu’une école biblique a été fondée au lieu du martyre de saint Étienne. Il ne suffisait pas du culte religieux à ce confesseur de la foi. Ceux qui sont chargés de l’honorer par la prière publique doivent aussi hériter de son amour pour la vérité, et de son zèle à la prêcher sans crainte.

son amour pour la vérité, et de son zèle à la prêcher sans crainte.

Or, nous l’avons vu, Étienne parlant à des Juifs puisait tous ses arguments dans l’Écriture sainte dont l’Esprit Saint lui avait connaître le sens divin. […] En inaugurant les études scripturaires, théologiques, historique à l’emplacement de l’ancien monastère d’Eudocie, les dominicains ne font d’ailleurs que reprendre la tradition de son premier abbé, Gabrielos, merveilleusement doué pour les études, qui parlait le grec, le syriaque et le latin. […] L’Écriture sainte a Dieu pour auteur, mais il a plu à Dieu de se servir pour l’écrire d’instruments humains ; la pensée divine avant d’arriver à l’homme a dû, par conséquent, passer par l’esprit et par le cœur d’autres hommes.

(Marie-Joseph Lagrange o.p., Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, extraits, éd. Picard, 1894).

Illustration : Saint Étienne (auteur inconnu)

Statue de saint Étienne dans la cour du cloître de la Basilique et de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.

Joyeuse fête de la Nativité !

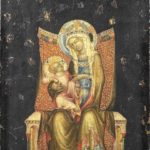

La Vierge Marie et l’Enfant Jésus, le Prince de la Paix, vénérés, en la Basilique St-Pierre de Rome, par le pape François. Comme nous l’avons vu lors de la célébration de ce 24 décembre.

Nous pouvons, nous aussi, prier devant cette belle œuvre de Sassoferrato (Giovanni Battista Salvi), (Madonna col Bambino), ca. 1650. (NDLR)

Illustration La Madone et l’Enfant par Sassoferrato (Giovanni BattistaSalvi).ca 1650.

25 décembre 2020 : Sainte Fête de la Nativité du Seigneur à tous !

« Aujourd’hui dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! » (Lc 2, 11)

L’ange dit [aux bergers] : « Ne craignez point ! » Car il venait lui aussi annoncer la bonne nouvelle. L’évangile est donc bien un message du ciel à la terre […] Ils trouveront un enfant dans une mangeoire, non pas abandonné dans sa nudité comme cet étrange berceau le donnerait à croire, mais enveloppé de langes. Et comme si le ciel s’associait à cette joie, une troupe nombreuse de l’armée céleste apparut encore, louant ce Dieu d’Israël qui avait voulu être nommé Iahvé des armées d’En-Haut, et qui allait être reconnu pour l’unique Dieu du monde :

« Gloire à Dieu dans les hauteurs,

Et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté ! »

(Marie-Joseph Lagrange avec la synopse évangélique, p. 64, Artège, 2017.)

Illustration : Gloria in excelsis Deo (détail) par D. Ghirlandaio (15e).

L’Adoration des bergers (détail) par Georges de la Tour (1643).

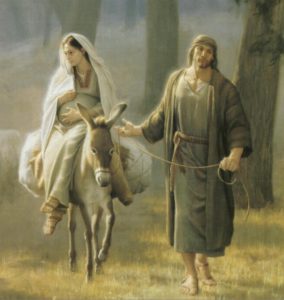

De Nazareth à Bethléem pour le recensement de tout l’empire romain ordonné par l’empereur Auguste. (Lc 2, 1-3)

Marie et Joseph, désormais inséparables, furent amenés à prendre le chemin de Bethléem. C’est là que Jésus devait naître d’après les prophéties. […] Joseph devait donc, comme descendant de David, se rendre à Bethléem. […] Joseph et Marie s’engagèrent donc sur la route qui de Nazareth conduisait à Jérusalem, puis à Bethléem, distance longue à parcourir dans la situation de Marie. (Marie-Joseph Lagrange o.p. Extraits de l’Évangile de Jésus Christ, Artège, 2017.)

Illustration : Marie et Joseph sur la route de Bethléem (auteur inconnu).

23 décembre 2020

« Que sera donc cet enfant ? » Et en effet, la main du Seigneur était sur lui (Lc 1,66)

« Jean est son nom. » Le cas était jugé et sans réplique. Avec cet acte de foi et d’obéissance, sa langue fut déliée, et il parla, bénissant le Seigneur avec plus de sentiment encore que les autres. Enfin son silence était rompu ! Que de questions sur son mutisme, sur cette vision qu’il avait eue dans le Temple, sur ce qu’elle avait fait pressentir de cet enfant du miracle ! La curiosité, satisfaite pour le passé, se faisait plus vive pour l’avenir, mais avec un accent d’espérance : Que sera donc cet enfant, sur lequel s’étendait si visible la main de Dieu ?

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ p. 52-53, Artège, 2017.)

Illustration : Fra Angelico (1453) – Zacharie privé de paroles écrit « Jean est nom »

22 décembre 2020

Magnificat

Ce qui est propre au « Magnificat », c’est que cette fois les expressions ne sont pas trop fortes pour dire ce qui s’est opéré en Marie, et qu’elles paraissent à peine suffisantes pour exprimer l’humilité de celle qui glorifie le Seigneur. […] Tout est donc en situation dans le « Magnificat » même dans cette part indispensable d’honneur rendu aux attributs du Seigneur ; ce n’est point l’enthousiasme d’un disciple de Jésus, écrivant à la lumière de ses miracles et de sa résurrection, mais la joie discrète d’une fille de David, d’une fille d’Abraham, remontant le cours des âges pour y rencontrer la promesse, et qui la sait accomplie en elle, rayonnante déjà de l’auréole promise à son front de mère par l’acclamation suppliante de toutes les générations. Et, en effet, toutes les générations accomplissent cette prophétie en la saluant Mère de Dieu.

Ce qui est propre au « Magnificat », c’est que cette fois les expressions ne sont pas trop fortes pour dire ce qui s’est opéré en Marie, et qu’elles paraissent à peine suffisantes pour exprimer l’humilité de celle qui glorifie le Seigneur. […] Tout est donc en situation dans le « Magnificat » même dans cette part indispensable d’honneur rendu aux attributs du Seigneur ; ce n’est point l’enthousiasme d’un disciple de Jésus, écrivant à la lumière de ses miracles et de sa résurrection, mais la joie discrète d’une fille de David, d’une fille d’Abraham, remontant le cours des âges pour y rencontrer la promesse, et qui la sait accomplie en elle, rayonnante déjà de l’auréole promise à son front de mère par l’acclamation suppliante de toutes les générations. Et, en effet, toutes les générations accomplissent cette prophétie en la saluant Mère de Dieu.

(Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017.)

Illustration : Vierge Marie, un détail de Fra Angelico (15e)

21 décembre 2020

Heureuse celle qui a cru que s’accomplirait ce qui a été dit de la part du Seigneur (Lc 1, 45)

Marie put arriver le quatrième jour après avoir quitté Nazareth, et entrant dans cette maison amie elle rencontra Élisabeth. La première, elle la salua avec la cordialité d’une parente, la déférence d’une jeune fille pour une femme âgée, une grâce souriante indiquant qu’elle n’ignorait rien. Alors s’opéra ce qu’avait annoncé l’ange à Zacharie, que son fils serait rempli de l’Esprit Saint avant sa naissance : l’enfant tressaillit dans le sein d’Élisabeth. C’était comme un pressentiment obscur de l’approche de Celui dont il devait annoncer la venue parmi les hommes. Sa mère, elle aussi, fut rempli de l’Esprit de Dieu et pleinement éclairée sur la dignité de la Mère du Messie. Elle l’a salua donc à son tour en s’écriant dans un transport sacré : « Vous êtes bénie parmi les femmes, et le fruit de votre sein est béni ! Et d’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Dès que le son de votre salutation est arrivé à mes oreilles, l’enfant a tressailli dans mon sein. Bienheureuse celle qui a cru que s’accomplirait ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. »

(Extraits de L’Évangile de Jésus Christ par Marie-Joseph Lagrange o.p., p.50-51, Artège, 2017.)

Illustration : La Visitation par Giotto di Bondone (1306), détail, Chapelle Scrovegni, Padoue (Italie).

20 décembre 2020 – 4e Dimanche de l’Avent

« Il sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35).

« Il sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35).

Cette foi, c’est la pleine lumière, celle du moins que projette dans la raison un mystère qui la surpasse. L’enfant qui doit naître  n’aura d’autre Père que Dieu. Certes ce n’est pas l’opération divine dans le sein de Marie qui en fera ce qu’il est déjà, le Fils de Dieu. Sa génération reste éternelle, et le Messie n’aura pas d’autre personnalité que Lui. Mais cette opération donnant naissance à une nature humaine sans autre action humaine, on peut dire qu’elle sera la cause de la sainteté hors pair de l’enfant, et la raison pour laquelle on lui donnera un titre auquel il a droit éternellement, celui de Fils de Dieu. […] Le salut du genre humain commençait. Cette bonne nouvelle fut aussitôt connue au ciel. Elle allait se répandre peu à peu sur la terre. (M.-J. Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique), p. 45-49, Artège, 2017).

n’aura d’autre Père que Dieu. Certes ce n’est pas l’opération divine dans le sein de Marie qui en fera ce qu’il est déjà, le Fils de Dieu. Sa génération reste éternelle, et le Messie n’aura pas d’autre personnalité que Lui. Mais cette opération donnant naissance à une nature humaine sans autre action humaine, on peut dire qu’elle sera la cause de la sainteté hors pair de l’enfant, et la raison pour laquelle on lui donnera un titre auquel il a droit éternellement, celui de Fils de Dieu. […] Le salut du genre humain commençait. Cette bonne nouvelle fut aussitôt connue au ciel. Elle allait se répandre peu à peu sur la terre. (M.-J. Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique), p. 45-49, Artège, 2017).

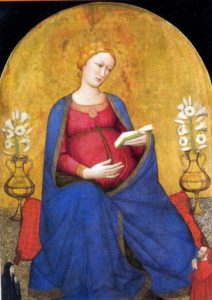

Illustration : Madonna del Parto de la Pieve de Montefiesole, Pontassieve (Italie). Antonio di Francesco da Venezia (14e).

19 décembre 2020

« Ne crains pas ! » (Lc 1, 13)

« Ne crains pas ! » (Lc 1, 13)

L’ange lui dit: « Ne crains pas ! », parole que Jésus prononcera souvent, car désormais le message de Dieu n’est point une menace : c’est la bonne nouvelle.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017.)

Illustration Apparition de l’ange à Zacharie (William Blake-1799-1800)

18 décembre 2020

Se mettre à l’écoute du Seigneur

Voici qu’un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est l’ouvrage de l’Esprit Saint (Mt 1, 20).

Voici qu’un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est l’ouvrage de l’Esprit Saint (Mt 1, 20).

Comme Luc, Matthieu a conscience de l’élévation de ces âmes choisies. Tandis que les Apôtres seront si longtemps sans comprendre le vrai rôle du Messie, Joseph est averti, comme Zacharie, qu’il sera le Libérateur du péché. Puis, selon sa coutume, dont nous avons ici le premier exemple, l’évangéliste fait allusion à la prophétie de l’Emmanuel dans Isaïe, la plus claire sur l’enfant-Dieu : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous ». […] Réveillé de son sommeil, digne par sa confiance des confidences de Marie, Joseph prit sa femme chez lui, et, quand elle eut un fils, il lui donna son nom de Jésus. C’est donc lui qui introduisit Jésus dans le monde comme descendant de David. (Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, p. 57-58, Artège, 2017.)

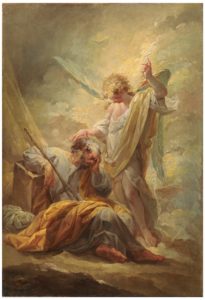

Illustration : Le songe de Joseph par López Portaña, Vicente en 1791-1792, (Valencia, 1772-Madrid, 1850). Musée national du Prado, Madrid.

17 décembre 2020

La généalogie de Jésus (Mt 1, 1-17) (Lc 3, 23-38) suivant la synopse évangélique

Joseph en effet descendait de David. Saint Luc et saint Matthieu sont d’accord sur ce point, qui ne semble pas avoir été contesté du vivant du Sauveur. On ne pouvait le saluer Messie sans le croire fils de David. Il l’était par Joseph, que tout le monde regardait comme son père.

Joseph en effet descendait de David. Saint Luc et saint Matthieu sont d’accord sur ce point, qui ne semble pas avoir été contesté du vivant du Sauveur. On ne pouvait le saluer Messie sans le croire fils de David. Il l’était par Joseph, que tout le monde regardait comme son père.

Saint Matthieu a fourni dès le début de son évangile son livret de généalogie. Jésus étant l’objet de la promesse faite à  Abraham, il convenait de remonter à ce père des autres patriarches, Isaac et Jacob. […] Il eût été plus intéressant à nos yeux de connaître la lignée de Marie, qui seule a transmis à Jésus le sang de David, et nous n’avons aucun élément pour la reconstruire. Dans la pensée de saint Luc, la descendance davidique intéressait surtout les Juifs. Et comme Jésus est le Sauveur du monde et non seulement le Messie des Juifs, il a voulu remonter plus haut que David, jusqu’au père du genre humain, Adam, qui fut de Dieu, non point comme fils, mais comme sa créature. De cette façon Jésus est dans l’humanité un nouveau point de départ qui correspond à celle de la création.

Abraham, il convenait de remonter à ce père des autres patriarches, Isaac et Jacob. […] Il eût été plus intéressant à nos yeux de connaître la lignée de Marie, qui seule a transmis à Jésus le sang de David, et nous n’avons aucun élément pour la reconstruire. Dans la pensée de saint Luc, la descendance davidique intéressait surtout les Juifs. Et comme Jésus est le Sauveur du monde et non seulement le Messie des Juifs, il a voulu remonter plus haut que David, jusqu’au père du genre humain, Adam, qui fut de Dieu, non point comme fils, mais comme sa créature. De cette façon Jésus est dans l’humanité un nouveau point de départ qui correspond à celle de la création.

(Marie-Joseph Lagrange o.p., Extraits de L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017.)

Illustration :

Painting from the Cathedral at Limburg showing the genealogy of Our Lady and Our Lord, also known as the Tree of Jesse. Spring Grove PA USA

15 décembre 2020

La parabole des deux fils (Mt 21, 28-32)

La doctrine de Jésus, tout en étant conforme aux fondements de la Loi, pouvait bien dérouter les chefs ; mais ils n’avaient pas à reprocher à Jean une innovation quelconque. Il ne prêchait que la pénitence, thème classique. Et vous ne l’avez pas cru ! C’est précisément le grief que craignaient les chefs […] Ces pécheurs, types de ceux qui disent non et après se convertissent, sont bien ceux qui font la volonté du Père. Pourquoi donc, en les voyant les chefs ne les ont-ils pas imités ? Ils sont convaincus par les faits de n’avoir pas reconnu l’autorité de Jean, et (par leur aveu) d’être plus éloignés du royaume de Dieu que les personnes qu’ils méprisent. L’argument suppose que la prédication de Jean et celle de Jésus ont le même terme ; c’était la doctrine du Sauveur. (Extrait de Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile selon saint Matthieu, Lecoffre-Gabalda, 1941, p. 412-413).

La doctrine de Jésus, tout en étant conforme aux fondements de la Loi, pouvait bien dérouter les chefs ; mais ils n’avaient pas à reprocher à Jean une innovation quelconque. Il ne prêchait que la pénitence, thème classique. Et vous ne l’avez pas cru ! C’est précisément le grief que craignaient les chefs […] Ces pécheurs, types de ceux qui disent non et après se convertissent, sont bien ceux qui font la volonté du Père. Pourquoi donc, en les voyant les chefs ne les ont-ils pas imités ? Ils sont convaincus par les faits de n’avoir pas reconnu l’autorité de Jean, et (par leur aveu) d’être plus éloignés du royaume de Dieu que les personnes qu’ils méprisent. L’argument suppose que la prédication de Jean et celle de Jésus ont le même terme ; c’était la doctrine du Sauveur. (Extrait de Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile selon saint Matthieu, Lecoffre-Gabalda, 1941, p. 412-413).

Illustration Les deux fils, Mt 21, 28-32 par A.N. Mironov, 2012.

14 décembre 2020

Saint Jean de la Croix, carme, mystique espagnol (1542-1591).

Saint Jean de la Croix, carme, mystique espagnol (1542-1591).

Par le Journal spirituel du père Lagrange on connaît la grande dévotion du père Lagrange pour sainte Thérèse d’Avila, laquelle aidée par saint Jean de la Croix réforma le Carmel.

Dans ce même Journal spirituel, le père Lagrange écrit : 18 octobre 1928 – Premier jour de la retraite prêchée par le R.P. Petitot sur la doctrine de S. Jean de la Croix – 28 octobre 1928 – Fin de la retraite sur S. Jean de la Croix […] La bonne résolution est d’être fidèle à une méditation de 10h10 à 11h40… et à une lecture spirituelle, le soir. « Ayez pitié de nous, Bon Jésus. Ô Dame Sainte Marie… Dieu, confirmez ce que vous avez opéré en nous. »

Illustration : Saint Jean de la Croix. Portrait attribué à Zurbaràn.

13 décembre 2020

Gaudete : Dimanche de la joie : « Chercher la lumière »

Gaudete : Dimanche de la joie : « Chercher la lumière »

L’expérience de la vie porte à conclure que le monde n’est pas ordonné pour la vie présente, à moins de nier la Providence. C’est un monde détraqué, qui suit son cours, au milieu duquel Dieu opère des actes surnaturels, sans qu’ils servent à rétablir suffisamment l’ordre : tout commence ici-bas, mais tout finit ailleurs. Cette situation ne satisfait pas notre esprit, mais elle est conforme à l’enseignement de la foi, et dès lors il ne faut plus s’appuyer que sur la foi, rester dans son obscurité mystérieuse, faire taire les raisonnements humains, tout ce qui peut être un objet de scandale, à suivre son sens propre. Cela n’empêche pas de chercher la lumière, mais il la faut chercher le plus possible directement en Dieu, soit dans la Création, soit dans l’Écriture, soit dans les vérités que l’Église nous enseigne. (M.-J. Lagrange. Journal spirituel, 12 septembre 1894, Cerf, 2014).

Illustration : Dans la lumière de l’Esprit Saint

11 décembre 2020

Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de vie (Ps 1)

Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de vie (Ps 1)

La volonté qui aime Dieu est libre parce qu’elle s’agrandit : dès lors les objets bornés ne l’égalent plus. (Ils ne l’égalent jamais absolument, mais ils peuvent l’absorber presque tout entière). – Dieu.

Que de fois j’ai désiré trouver un homme éclairé de la lumière de Dieu, qui m’indiquât ses voies : la Sainte Vierge me l’a donné et m’a montré par des signes non douteux que je devais l’écouter comme son serviteur et son représentant. Il faut donc le faire.

(Marie-Joseph Lagrange o.p., Journal spirituel, Cerf, 2014)

Illustration : Youngsung Kim

10 décembre 2020

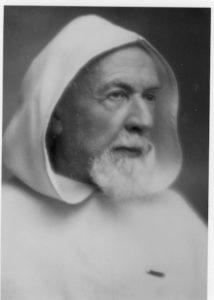

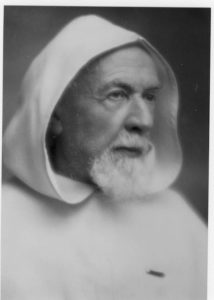

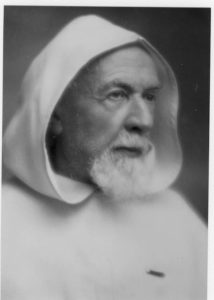

Messe-anniversaire du départ au Ciel du père Marie-Joseph Lagrange o.p.

En ce temps de l’Avent, nous marchons vers Bethléem.

En ce temps de l’Avent, nous marchons vers Bethléem.

Et, comme le 10 de chaque mois, nous nous retrouvons en union de prières avec fr. Manuel Rivero o.p. Confions nos intentions de prières à l’intercession de la Vierge Marie et du père Lagrange o.p. pour la prochaine béatification de ce grand ami de Dieu.

Une intention fervente spéciale pour frère Hugues-François Rovarino o.p. Directeur général du pèlerinage du Rosaire  toujours hospitalisé et dont la convalescence sera longue.

toujours hospitalisé et dont la convalescence sera longue.

Ô Marie, sauvez votre enfant ! (P. Lagrange, dans son Journal spirituel)

8 décembre 2020

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Prière du P. Lagrange à la Très douce Reine Immaculée

« Très douce Reine Immaculée, la fête de votre Grâce a été le point de départ de ma vocation et, l’année dernière, les marques d’un grand changement en moi : vous m’avez donné un peu goût de la prière et des inspirations si bonnes que je me serais sanctifié si je les avais suivies. Aujourd’hui, je me retrouve avec d’inénarrables misères, un orgueil effrayant : mais j’ai confiance en vous. Ces deux mois de noviciat profès, je les regarde comme une époque de tâtonnements ; maintenant je vais commencer avec votre grâce à servir votre Fils Jésus. Donnez-moi de l’aimer uniquement, plus que mon âme : je serai un fils si respectueux et si aimant pour vous si vous me rendez semblable à Jésus. Partout je glorifierai, j’exalterai votre glorieux privilège, j’inviterai les pécheurs à recourir à votre miséricorde ; je sais bien, moi, que vous les aimez. Ô ma Souveraine, puissé-je mourir pour votre honneur ; que votre nom soit gravé dans mon cœur ; je me donne à vous aujourd’hui encore et à jamais. »

(Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, 7 décembre 1880, Cerf, 2014, p. 112.)

Photo : Solennité de L’Immaculée Conception, Ordo Praedicatorum.

7 décembre 2020

Une belle initiative du diocèse de Belley-Ars, diocèse de naissance du père Marie-Josep Lagrange o.p.

Nous nous unissons tous à cette prière.

Dieu notre Père, Seigneur de l’univers et Maître de l’histoire, toujours attentif aux cris de ceux qui t’invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance et nous te supplions de nous libérer de cette grave épidémie comme le firent nos ancêtres dans la foi.

Prions avec le Père Marie-Joseph LAGRANGE, pour que nous ayons à cœur de mieux vivre selon la Parole de Dieu méditée chaque jour :

Prions avec le Père Marie-Joseph LAGRANGE, pour que nous ayons à cœur de mieux vivre selon la Parole de Dieu méditée chaque jour :

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous.

Je vous salue Marie,

Viens Esprit de Sainteté…

Notre Père.

7 décembre 2020

La guérison du paralytique (Lc 5, 24-25)

La guérison du paralytique (Lc 5, 24-25)

« Afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité sur la terre pour remettre les péchés, Jésus s’adressa à celui qui était paralysé : « Je te le dit, lève-toi ! et, prenant ta couchette, va dans ta maison ! » »

Aussitôt l’homme se lève et emporte son grabat. Tous éclatent en transports et bénissent Dieu, car il ne vient pas à la pensée que le dépositaire d’un pouvoir aussi extraordinaire ait blasphémé. L’inouï de cette rémission des péchés est couvert par un miracle facile à constater, l’état du malade étant désespéré pour que ses amis aient eu recours à ce stratagème. La foule est surtout sensible à l’éclat extérieur du miracle.

(Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017, p. 150-151).

Illustration : Guérison du paralytique par Jan Sanders van Hemessen (1495-1580) Art Institute Chicago.

5 décembre 2020

Dans son Journal spirituel, le père Lagrange note à la date du 5 décembre 1880 :

Dans son Journal spirituel, le père Lagrange note à la date du 5 décembre 1880 :

Lever de nuit (1) « Tout ce qui est fait n’est rien, j’ai besoin, ô mon Dieu, d’une grâce d’humilité plus grande que toutes les grâces que vous m’avez faites : ayez pitié de mon misérable orgueil, daignez me rendre humble. Très douce Marie, accordez-moi cette grâce le jour de la fête de la Grâce, Immaculée ! »

(1) Office de nuit, rétabli à Salamanque, ce jour-là jusqu’au jeudi 9 décembre.

(Marie-Joseph Lagrange o.p., Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 111.)

Illustration : Par opposition au dogme de l’Immaculée Conception (Nouvelle cathédrale de Salamanque), cette représentation de l’Immaculée Conception (17e) fut profanée en 1864.

Le père Lagrange invoque souvent le patron des missions, saint François-Xavier, patron de sa confirmation , dans son cœur è cœur avec Dieu. Il accomplit sa mission d’exégète en missionnaire.

Le père Lagrange invoque souvent le patron des missions, saint François-Xavier, patron de sa confirmation , dans son cœur è cœur avec Dieu. Il accomplit sa mission d’exégète en missionnaire. fondera la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Venise en Italie, François-Xavier sera envoyé par Ignace aux Indes pour remplacer un autre jésuite prévu pour cette mission mais qui était tombé malade. Saint François-Xavier était poussé vers l’Asie dans un grand élan de générosité et de foi. Parti de Lisbonne, il sillonna les océans dont l’océan Indien pour rejoindre Goa (Inde), Singapour et le Japon. Son rêve était de parvenir en Chine mais il mourra sur l’île de Sancian aux portes du continent chinois le 3 décembre 1552. Il avait 46 ans.

fondera la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Venise en Italie, François-Xavier sera envoyé par Ignace aux Indes pour remplacer un autre jésuite prévu pour cette mission mais qui était tombé malade. Saint François-Xavier était poussé vers l’Asie dans un grand élan de générosité et de foi. Parti de Lisbonne, il sillonna les océans dont l’océan Indien pour rejoindre Goa (Inde), Singapour et le Japon. Son rêve était de parvenir en Chine mais il mourra sur l’île de Sancian aux portes du continent chinois le 3 décembre 1552. Il avait 46 ans.Convoqué par le pape Paul III dans le cadre de la réforme protestante, le concile de Trente (1545-1563) engendra un grand mouvement missionnaire dont la Compagnie de Jésus fait partie.

Quand j’étais lycéen au pays basque espagnol, j’ai eu la grâce de participer à une route spirituelle sur les pas de saint François-Xavier, en marchant depuis Pampelune en Espagne jusqu’au château de Xavier, ancienne propriété que la mère de saint François-Xavier, Maria de Azpilicueta, avait apportée en dot à son mariage. C’était un 3 décembre. Ce pèlerinage avait lieu dans la nuit. Il faisait tellement froid que nous avions mis des papiers journaux sur nos visages pour nous réchauffer. Mais la joie habitait nos cœurs !

3 décembre 2020

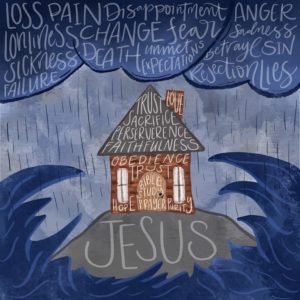

Bâtir sur le roc (Mt 7, 24-27)

Le père Lagrange nous dit : Il faut agir. Mais agir pour faire la volonté du Père : « Ce n’est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père. » Depuis que cette parole a été dite, les penseurs chrétiens ont sondé la valeur des actions morales et les conditions de la perfection chrétienne. De plus en plus leur enseignement se résume en ce point que toute la perfection consiste à s’unir à la volonté de Dieu, à l’accomplir selon ses forces, ou du moins à s’y abandonner. Une seule parole de Jésus faisait déjà toute la lumière. (Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017, p. 177.)

Le père Lagrange nous dit : Il faut agir. Mais agir pour faire la volonté du Père : « Ce n’est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père. » Depuis que cette parole a été dite, les penseurs chrétiens ont sondé la valeur des actions morales et les conditions de la perfection chrétienne. De plus en plus leur enseignement se résume en ce point que toute la perfection consiste à s’unir à la volonté de Dieu, à l’accomplir selon ses forces, ou du moins à s’y abandonner. Une seule parole de Jésus faisait déjà toute la lumière. (Marie-Joseph Lagrange o.p., L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017, p. 177.)

Illustration de Thomas lettering Co.

2 décembre 2020

La compassion de Jésus (Mt 15, 29-37)

Dans son commentaire de cette parabole, le père Lagrange écrit : « Il se passa alors ce qu’on pouvait attendre de la bonté de Jésus. Toute cette foule était là depuis trois jours ; on amenait sans cesse de nouveaux malades ; avec les guérisons la masse augmentait. Ce spectacle inouï faisait tout oublier. Après avoir récompensé leur foi par ces miracles, Jésus eut pitié d’eux-mêmes, qui n’avaient rien à manger, et ne voulu pas les renvoyer à jeun, car quelques-uns étaient venus de loin et ils étaient exposés à défaillir en route. On était alors dans les chaleurs de l’été, si lourdes dans cette cuvette basse entourée de montagnes. Cette foi les Apôtres avaient une petite provision de sept pains, à peine suffisante pour eux, et quelques poissons fournis par la pêche. Jésus prit les pains et, rendant grâces, il les rompit et les fit distribuer par ses disciples. Il fit de même pour les poissons. Quatre mille hommes furent ainsi rassasiés, et l’on emporta sept corbeilles des morceaux qui étaient restés. » (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017, p. 275.)

Dans son commentaire de cette parabole, le père Lagrange écrit : « Il se passa alors ce qu’on pouvait attendre de la bonté de Jésus. Toute cette foule était là depuis trois jours ; on amenait sans cesse de nouveaux malades ; avec les guérisons la masse augmentait. Ce spectacle inouï faisait tout oublier. Après avoir récompensé leur foi par ces miracles, Jésus eut pitié d’eux-mêmes, qui n’avaient rien à manger, et ne voulu pas les renvoyer à jeun, car quelques-uns étaient venus de loin et ils étaient exposés à défaillir en route. On était alors dans les chaleurs de l’été, si lourdes dans cette cuvette basse entourée de montagnes. Cette foi les Apôtres avaient une petite provision de sept pains, à peine suffisante pour eux, et quelques poissons fournis par la pêche. Jésus prit les pains et, rendant grâces, il les rompit et les fit distribuer par ses disciples. Il fit de même pour les poissons. Quatre mille hommes furent ainsi rassasiés, et l’on emporta sept corbeilles des morceaux qui étaient restés. » (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse, Artège, 2017, p. 275.)

Illustration : Milagro de los panes y los peces de Juan de Espinal-Ayuntamiento de Sevilla-1750.

1er décembre 2020

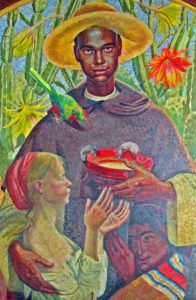

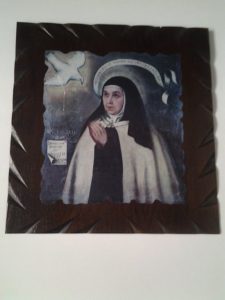

Dans la lumière de l’Esprit Saint, il revient à chacun de discerner en Jésus la présence du Messie révélé et d’orienter son existence par rapport à lui : « on tombe ou on se relève, selon qu’on prend parti pour lui » (M.-J. Lagrange, Évangile selon saint Luc, p. 87).

Jésus deviendra cause – signe – de salut ou de catastrophe selon l’attitude prise à son égard. Le père Lagrange met l’accent sur la connaissance du Christ plutôt que sur la morale. C’est par le discernement de la vérité révélée en Jésus que l’homme parvient au salut par la foi. D’où la nécessité d’annoncer par la prédication la manifestation de Jésus Messie.

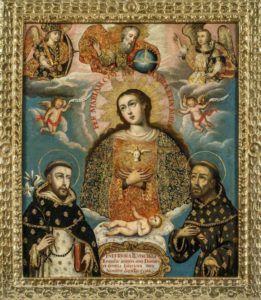

Illustration : The Virgin of the Holy Spirit (Peruvian, Cuzco School, Late 17e)

Illustration : The Virgin of the Holy Spirit (Peruvian, Cuzco School, Late 17e)

Private Collection, Madrid, since ca. 1940.

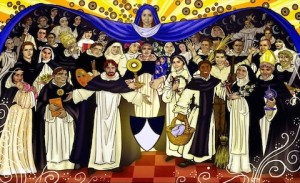

This visionary depiction of the Virgin Mary with attendant saints and angels is a superb example of the art of the Cuzco School. The arrival of the Spanish bishop Manuel de Mollinedo y Angulo in Cuzco in the early 1670’s led to the emergence of a distinctive regional school of painting in the Peruvian city—one that combined traditional European iconography with the artistic techniques and stylistic predilections of the local populace. The Bishop was a great patron and promoter of the arts, particularly of religious paintings, and painter’s workshops abounded in the city in the seventeenth and into the eighteenth centuries. Like so many paintings of the period, the Virgin of the Holy Spirit is a stylized and decorative treatment of the subject, one consonant with the ornamental preferences of the arts in the city, yet with a legibility permitting the communication of its religious content to the viewer.

The Virgin is here depicted in the center of the composition, floating before a brilliant blue sky, and dressed in a lavish, gold-trimmed red garment and blue mantle. Her halo is inscribed “Per Maria Cum Maria Et In Maria” (For Maria, With Maria, and In Maria), and the vignette in the lower center contains a version of Psalm 103 intended to be recited as a prayer for the intercession of the Virgin: “Interiora B[eata] Virginis/ Benedict anima mea Domin[o]/ et omnia Interiora mea/ Nomine Sancto eius” (Praise the Lord, O my soul: and all that is within me praise his holy Name). The Virgin is the central focus of the painting and the object both of the viewer’s devotion and that of the cast of holy figures that surround her. In the upper center, God the Father looks down upon her, blessing her. He is accompanied by two archangels—Michael on his left and Gabriel, the annunciate angel, on his right. On either side of the Virgin float two putti that hold banderoles inscribed “Ave” and “Maria.” In the lower register, Saint Dominic, the Christ child, and Saint Francis look up at her.

The iconographic type of our painting appears to be unique in Colonial Painting. Here the Virgin Mary is shown with the Holy Spirit descending upon her from heaven, represented by the white dove represented just above her folded hands. While most paintings of the period follow established iconographic models, no known prototype of this image, either in painted or print form, is known.

© 2020 Robert Simon Fine Art, Inc.