29 octobre 2019

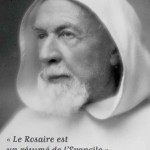

De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,25).

« Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous y aspirons par la patience. »

Commentaire du P. Lagrange dans Saint Paul, Épître aux Romains, coll. Études bibliques, 1931.

S. Paul, apôtre, par El Greco (1610-1614) Musée d’El Greco, Tolède, Espagne.

Nous n’avons pas été sauvés par l’espérance, mais, dans la doctrine de Paul, par la foi… Nous savons très bien que le salut ne sera complet que plus tard. C’est une loi de la foi que nous avons acceptée. Dès lors nous n’avons qu’à attendre avec patience… Cependant Paul explique auparavant qu’ayant accepté cette condition de l’espérance, nous ne pouvions avoir la prétention de voir. Car la chose espérée, si on la voit déjà, on n’a plus à l’espérer. Loin donc que notre situation présente nous décourage, nous attendons, et les désirs que nous éprouvons nous sont une certitude que notre espoir ne sera pas confondu.

27 octobre 2019

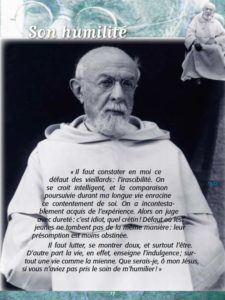

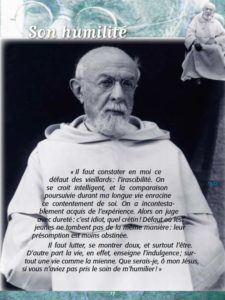

L’humilité du père Lagrange

© Livret Pèlerinage du Rosaire 2005.

Maquette MG-Imprimerie.

27 octobre 2019

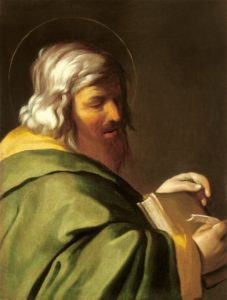

Le pharisien et le publicain (Lc 18, 9-14)

« Un pécheur pénitent est plus agréable à Dieu qu’un orgueilleux qui se croit juste, c’est-à-dire, en concret le thème de 16, 15 : Leur erreur religieuse (des Pharisiens), celle qui les caractérise et les rend dangereux, comme guides spirituels du peuple, c’est d’apprécier ce que Dieu compte pour rien et de s’en faire un argument pour établir leur justice. Ils posent donc pour justes, et tout cela : richesse, bonne réputation, art de se faire valoir, constitue une très haute façade, mais une façade aux yeux des hommes, non aux yeux de Dieu qui voit le dedans et qui déteste cette élévation. » (M.-J. Lagrange, L’Évangile selon S. Jean, Lecoffre, 1941, p. 474 et 438.)

Photo : Le pharisien et le publicain, Julius Schnorr von Carolsfeld (1860).

Parmi les nombreuses œuvres du XIXe siècle, il y a celle de Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) : Une grande colonne, divise la scène en deux parties : à gauche, le long d’un couloir menant à l’extérieur, se trouve le publicain, tandis qu’à droite, le pharisien est sur une partie surélevée à laquelle on accède par trois marches. C’est l’attitude et le vêtement qui indique immédiatement qui sont les deux protagonistes de l’histoire : le pharisien, bien habillé et le buste en avant, indique de sa main gauche que c’est bien lui qui donne une obole ; l’ouverture à droite l’inonde de lumière. Son visage légèrement tourné de profil exprime une certaine suffisance ; son bras tendu en arrière tient ostensiblement une pièce de monnaie. Sous sa main se trouve une coupe déjà remplie de pièces de monnaie et il est clair que lorsqu’il laissera tomber la sienne, il entendra le bruit. La coupe posée sur une colonne décorée d’un riche tissu, témoigne de l’existence d’une mise en scène destinée à rendre les offrandes publiques : le pharisien est donc dans un système où l’ostentation est normale.

Ici, donc, non seulement le comportement du pharisien est critiqué, mais le légalisme rigoureux de l’homme structure son existence et finit par l’enfermer dans sa satisfaction personnelle : le pharisien se tient comme dans une scène, bien éclairée pour être vue. La chose est plus claire si on observe l’attitude du publicain : sa courte robe romaine, fait allusion à sa collaboration avec la puissance occupante, et tandis que le pharisien tient son chapeau sur la tête, le publicain l’a enlevé et se frappe la poitrine, par humilité.

Source la partebuone.it

23 octobre 2019

Avant-propos de la première édition de « L’Évangile selon saint Matthieu », par le P. M.-J. Lagrange, des Frères prêcheurs. Troisième édition. Paris. Librairie Lecoffre. J.Gabalda et Fils, éditeurs. 1927.

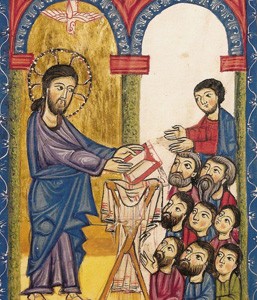

p. I. Le premier évangile fut toujours le plus cher à la piété et aux prédicateurs. Saint Dominique le possédait avec les épîtres de saint Paul dans le mince bagage qu’il portait lui-même au cours de ses marches apostoliques. Le Christ de saint Matthieu est moins familier que celui de saint Marc, si indulgent envers des disciples lents à comprendre ; il apparaît moins que dans saint Luc comme le Sauveur du monde, et il n’est pas déclaré le Verbe comme dans saint Jean. Il est le révélateur d’une doctrine essentiellement intérieure, et le fondateur de l’institution chrétienne, établie sur le fondement de Pierre, auquel sont associés les apôtres. Doux et humble de cœur, il n’étend pas la mèche fumante, mais il résiste aux hypocrites et les démasque. Il est le Messie, législateur, non pas comme Moïse, au nom d’un autre, mais en Dieu : le Fils unique qu’Israël a méconnu, et que l’Église écoute. Et si Matthieu n’a pas le réalisme expressif de Marc dans ses récits, ni au même degré la grâce attendrie de Luc, ni le regard de Jean fixé sur les choses divines, il a plus de paroles de Jésus, simples et droites, et si pénétrantes qu’on croit les entendre, avec l’accent et presque les intonations qu’elles avaient sur ses lèvres. Aussi le plus ancien témoin de la tradition ecclésiastique, Papias, a-t-il vu dans l’évangile de Matthieu surtout les Paroles divines. Ce sont ces paroles que nous devions étudier surtout. Pour toutes les parties communes à Matthieu et à Marc, nous avons pris la liberté de renvoyer, une fois pour toutes, au commentaire de Marc. De même pour plusieurs points traités dans le Commentaire de Luc.

comme dans saint Jean. Il est le révélateur d’une doctrine essentiellement intérieure, et le fondateur de l’institution chrétienne, établie sur le fondement de Pierre, auquel sont associés les apôtres. Doux et humble de cœur, il n’étend pas la mèche fumante, mais il résiste aux hypocrites et les démasque. Il est le Messie, législateur, non pas comme Moïse, au nom d’un autre, mais en Dieu : le Fils unique qu’Israël a méconnu, et que l’Église écoute. Et si Matthieu n’a pas le réalisme expressif de Marc dans ses récits, ni au même degré la grâce attendrie de Luc, ni le regard de Jean fixé sur les choses divines, il a plus de paroles de Jésus, simples et droites, et si pénétrantes qu’on croit les entendre, avec l’accent et presque les intonations qu’elles avaient sur ses lèvres. Aussi le plus ancien témoin de la tradition ecclésiastique, Papias, a-t-il vu dans l’évangile de Matthieu surtout les Paroles divines. Ce sont ces paroles que nous devions étudier surtout. Pour toutes les parties communes à Matthieu et à Marc, nous avons pris la liberté de renvoyer, une fois pour toutes, au commentaire de Marc. De même pour plusieurs points traités dans le Commentaire de Luc.

Si nous sommes venus si tard au premier évangile, c’est, nous ne l’avons pas dissimulé, à cause de la difficulté fort sérieuse d’expliquer ses rapports d’origine avec les deux autres synoptiques. Sur (p.II) les rapports de saint Luc avec saint Matthieu, nous n’avons rien à ajouter à ce que nous avons dit au Commentaire de Luc. Matthieu ne dépend pas de Luc, cela est toujours aussi clair. Quelle est la dépendance de Luc, et d’où provient-elle ? C’est ce qui est toujours aussi obscur, une dépendance indirecte demeurant plus vraisemblable que la connaissance du Matthieu grec, qui est le premier évangile canonique.

Nous ne pouvons nous dérober à l’examen du rapport entre Matthieu et Marc. Il est poursuivi constamment dans ce Commentaire. Ce sera son originalité parmi les ouvrages catholiques, sûrement au détriment de son intérêt pour un grand nombre de personnes. Mais enfin, il fallait en venir là. Nous avons constaté, avec des ressemblances évidentes, depuis longtemps signalées, des différences qu’on semble laisser dans l’ombre volontiers. Pour le dire d’un mot, et comme en gros, ce double phénomène nous a paru exiger une solution mixte : indépendance d’un texte primitif araméen de l’apôtre Matthieu, dépendance du traducteur grec par rapport à Marc. Cette solution n’est pas nouvelle, mais peut-être n’avait-elle pas été encore exposée avec autant de développement.

Qu’il me soit permis de dédier ce travail, qui sera peut-être le dernier, à mes anciens directeurs de Saint-Sulpice au séminaire d’Issy, et à Mgr Batiffol,  puisque notre amitié, presque jubilaire, a commencé dans cette chère maison. Ces maîtres doctes, modestes et pieux, pénétrés d’amour pour les Saintes Lettres, n’omettaient rien pour nous en donner le goût, sans s’arrêter au souvenir de Renan, élève de M. Le Hir, car à Issy nous pouvions remonter au P. Lacordaire, à Fénelon, à Bossuet, à M. Olier, le fondateur. C’est là que nous avons appris cette prière, véritable moelle de l’Évangile : «O Jesu, vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis inspiritu sanctitatis tuae, in plenitudine virtutis tuae, in perfectione viarum tuarum, in veritate virtutum tuarum, in communicatione mysteriorum tuorum, dominare omni adversae potestati, in Spiritu tuo, ad gloriam Patris. » (Traduction : « Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans votre Esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos Mystères. Dominez sur tout pouvoir, par votre Esprit, pour la gloire de votre Père. Amen. » (Abbé Jean-Jacques Olier, 1608-1657.)

puisque notre amitié, presque jubilaire, a commencé dans cette chère maison. Ces maîtres doctes, modestes et pieux, pénétrés d’amour pour les Saintes Lettres, n’omettaient rien pour nous en donner le goût, sans s’arrêter au souvenir de Renan, élève de M. Le Hir, car à Issy nous pouvions remonter au P. Lacordaire, à Fénelon, à Bossuet, à M. Olier, le fondateur. C’est là que nous avons appris cette prière, véritable moelle de l’Évangile : «O Jesu, vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis inspiritu sanctitatis tuae, in plenitudine virtutis tuae, in perfectione viarum tuarum, in veritate virtutum tuarum, in communicatione mysteriorum tuorum, dominare omni adversae potestati, in Spiritu tuo, ad gloriam Patris. » (Traduction : « Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans votre Esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos Mystères. Dominez sur tout pouvoir, par votre Esprit, pour la gloire de votre Père. Amen. » (Abbé Jean-Jacques Olier, 1608-1657.)

Jérusalem, en la fête de l’Annonciation de Marie, 25 mars 1922.

Photo : Chasuble dite du Père Lacordaire, o.p.

22 octobre 2019

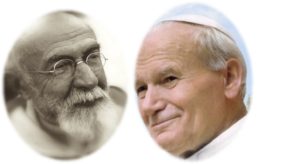

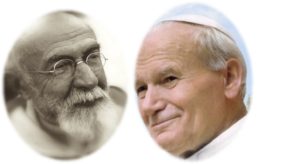

« L’œuvre d’un pionnier comme le Père Lagrange aura été de savoir opérer les discernements nécessaires sur la base des critères sûrs. » (Jean-Paul II, 31 octobre 1992.)

En ce jour de mémoire de saint Jean-Paul II, il est intéressant de relire ce texte :

Le pape Jean Paul II loue le Père Lagrange

Le pape Jean Paul II loue le Père Lagrange

S’adressant aux membres de l’Académie pontificale des sciences le 31 octobre 1992, le pape Jean-Paul II a comparé la crise provoquée par la condamnation de Galilée à celle qui occasionna le désaveu du Père Lagrange :

« En vertu de sa mission propre, l’Église a le devoir d’être attentive aux incidences pastorales de sa parole. Qu’il soit clair, avant tout, que cette parole doit correspondre à la vérité. Mais il s’agit de savoir comment prendre en considération une donnée scientifique nouvelle quand elle semble contredire des vérités de foi. Le jugement pastoral que demandait la théorie copernicienne était difficile à porter dans la mesure où le géocentrisme semblait faire partie de l’enseignement lui-même de l’Écriture. Il aurait fallu tout ensemble vaincre des habitudes de pensée et inventer une pédagogie capable d’éclairer le peuple de Dieu. Disons, d’une manière générale, que le pasteur doit se montrer prêt à une authentique audace, évitant le double écueil de l’attitude timorée et du jugement précipité, qui l’un et l’autre peuvent faire beaucoup de mal.

Une crise analogue à celle dont nous parlons peut être ici évoquée. Au siècle passé et au début du nôtre, le progrès des sciences historiques a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur la Bible et le milieu biblique. Le contexte rationaliste, dans lequel, le plus souvent, les acquis étaient présentés, a pu sembler les rendre ruineux pour la foi chrétienne. Certains, dans le souci de défendre la loi, ont pensé qu’il fallait rejeter des conclusions historiques, sérieusement établies. Ce fut là une décision précipitée et malheureuse. L’œuvre d’un pionnier comme le Père Lagrange aura été de savoir opérer les discernements nécessaires sur la base des critères sûrs. »

(Fr. Manuel Rivero o.p., la Revue du Rosaire, septembre 2005.)

18 octobre 2019

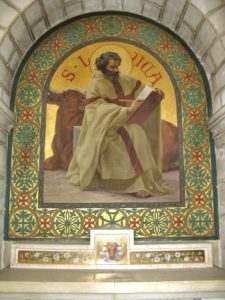

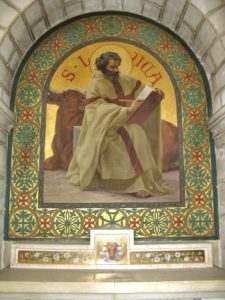

Saint Luc, évangéliste, (1er siècle).

Saint Luc, évangéliste, (1er siècle).

L’esprit du troisième évangile

Marie-Joseph Lagrange o.p. Évangile selon S. Luc (Gabalda, 1936, p. XLIII et s.),

« Qui était ce Jésus, qu’on nommait aussi le Christ ? Où était-il né, quelle fut sa vie, sa doctrine, sa mort ; est-on sûr de ne pas se tromper en le nommant Sauveur et Seigneur ? Ce sont des questions que Luc entendit souvent poser au cours des missions de l’Apôtre (Paul), et (Luc) y a répondu par l’évangile adressé à Théophile. »

« […] Le troisième évangile pourrait aussi bien se résumer dans ce mot : Jésus Christ est le Sauveur des hommes. » […] « S’il y avait un privilège, il semble d’abord qu’il sera au profit des pécheurs, tant est pénétrant l’appel à la miséricorde. » […] « L’évangile du renoncement est aussi celui de la prière » […] « C’est surtout l’Église qui a la fonction de rendre gloire à Dieu. Le troisième évangile lui a fourni ses cantiques […]. Cet évangile si tendre aux pécheurs est aussi l’inspirateur de la pureté […]. »

« L’évangile du renoncement, est aussi celui de la prière, car la vie nouvelle est la vie dans l’Esprit de Dieu, qu’on ne peut obtenir que par la prière.

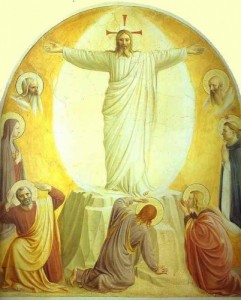

« Jésus a donné l’exemple. Ce trait essentiel ne pouvait être omis par Marc ni par Matthieu. Dans les trois synoptiques, Jésus a prié à Gethsémani ; dans Mc (6,46) et dans Mt (14, 23) il a prié après la première multiplication des pains ; dans Mc (1, 35) seul, à Capharnaüm après avoir guéri les foules. Mais Luc parle seul de la prière du Christ dans huit circonstances. Il prie au Baptême (3, 21) ; après le premier enthousiasme, il se retire dans le désert pour prier (5, 16) ; il prie avant de choisir ses apôtres, longue nuit de prière (6, 12) ; avant la confession de Pierre (9, 18) pour lequel il a prié spécialement (22, 32) ; il priait lorsque eut lieu la Transfiguration (9, 29) ; c’est sa prière qui a inspiré aux disciples le désir d’avoir une prière enseignée par lui (11, 1) ; il a prié pour ses bourreaux sur la Croix, et c’était une prière que de remettre son esprit entre les mains de son Père (23, 34, 46).

« Aussi Jésus a-t-il recommandé très souvent la prière à ses disciples, une prière instante comme celle de l’ami importun (11, 5-13) ou de la veuve lasse de l’indifférence du juge (18, 1-8), une prière qui a pour objet d’obtenir l’Esprit Saint (11, 13), une prière de tous les temps (21, 36), une prière qui soit une prière, et non une manifestation de suffisance, celle du publicain qui crie miséricorde, et non l’exposé du Pharisien, content de lui (18, 11-13).

« Ce n’est pas d’ailleurs que l’homme doive, se tenir toujours courbé devant Dieu, ne songeant qu’à sa misère, et, par là-même, bornant ses pensées à son intérêt. La prière qui demande est inspirée à chacun par ses besoins. »

[…] « En lisant cet évangile de miséricorde, mais de pénitence, de renoncement sévère, mais en vue de la charité, ces miracles inspirés par la bonté, cette indulgence pour le péché qui n’était point complaisance, mais don divin de sanctification, en apprenant à connaître comment une vierge très pure, mère très tendre, avait enfanté le Fils de Dieu, et qu’il avait consenti à souffrir pour ramener les hommes à son père, le noble Théophile apercevait les raisons de la transformation qui s’opérait sous ses yeux, qui avait sans doute commencé dans son cœur, et il dut les estimer bonnes et solides : le monde possédait un Sauveur. »

Photo : Saint-Luc.Basilique-St-Etienne-Jerusalem-par-Joseph-Aubert-1843-1924.

17 octobre 2019

Saint Ignace d’Antioche (35-113 env.), évêque, Père apostolique, martyr.

Emprunts johanniques d’après M.-J. Lagrange, o. p., Évangile selon S. Jean, Paris, 1936, p. XXVI.

Les lettres d’Ignace étant reconnues authentiques, soit qu’elles datent de l’an 107 ou de l’an 115, il est du plus grand intérêt de savoir si elles font allusion au quatrième évangile. Elles ne le nomment pas, cela est certain, mais il est certain qu’elles sont imbues de sa doctrine. La foi en Jésus-Christ et plus encore l’amour de Jésus-Christ sont le foyer de la religion d’Ignace.

Les lettres d’Ignace étant reconnues authentiques, soit qu’elles datent de l’an 107 ou de l’an 115, il est du plus grand intérêt de savoir si elles font allusion au quatrième évangile. Elles ne le nomment pas, cela est certain, mais il est certain qu’elles sont imbues de sa doctrine. La foi en Jésus-Christ et plus encore l’amour de Jésus-Christ sont le foyer de la religion d’Ignace.

[…] Les textes nous paraissent décisifs. Ce ne sont pas des citations, mais il en résulte qu’Ignace avait reçu une impression profonde de la doctrine johannique, telle qu’elle est exprimée par Jo (Jean).

|

JEAN

|

IGNACE

|

| 3, 8. Le vent souffle où il veut…, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. |

Ph. 7, 1. On ne trompe pas l’Esprit, car il vient de Dieu, il sait d’où il vient et où il va, il pénètre les secrets les plus cachés. |

| 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même rien qu’il ne voit faire au Père. 14, 10. Le Père qui demeure en moi, accomplit les œuvres. 15, 5. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. |

Magn. 7, 1. De même que le Seigneur, soit par lui-même, soit par ses apôtres, n’a rien fait sans le Père avec lequel il n’est qu’un, vous non plus, en dehors de l’évêque et des presbytres. |

| 6, 27. Travaillez, non pour la nourriture périssable… 6, 33. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel…. 6, 54. Qui mange ma chair et boit mon sang… |

Rom. 7, 3. Je ne prends plus plaisir à la nourriture corruptible ce que je veux, c’est le pain de Dieu, ce pain qui est la chair de J.C., le Fils de David, et pour breuvage je veux son sang qui est l’amour incorruptible. |

| 17, 6. J’ai manifesté ton nom… 1, 1. Le Verbe… 1, 18. Le Fils unique, lui, l’a fait connaître. 8, 29. Celui qui m’a envoyé est avec moi… Je fais toujours ce qui lui plaît. |

Magn. 8, 2. Il n’y a qu’un Dieu et ce Dieu s’est manifesté par J.C., son Fils, qui est son Verbe sorti du silence, celui qui accomplit fidèlement les volontés de celui qui l’a envoyé. |

| 17, 23. Pour qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu’ils soient parfaitement un… |

Eph. 5, 1. Quel n’est pas votre bonheur à vous qui lui (Lettre à l’évêque) êtes étroitement unis, comme l’Église l’est à Jésus-Christ et Jésus-Christ à son Père, dans l’harmonie de l’universelle unité. |

| 6, 51. … Et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. 6, 53. Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme… vous n’aurez pas la vie en vous. 6, 54. Qui mange ma chair… je le ressusciterai. |

Smyrn. 7. Ils s’abstiennent de l’Eucharistie et de la prière, parce qu’ils ne veulent pas reconnaître dans l’Eucharistie la chair de Jésus-Christ notre Sauveur… Cette chair qui a souffert pour nos péchés… ceux qui le nient n’ont pas la vie. Ils feraient mieux de pratiquer la charité (agapè) pour avoir part à la résurrection. |

Photo : Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr. De la ‘Lettre aux chrétiens de Magnésie’ : « Il ne suffit pas d’être appelé chrétien, il faut l’être vraiment. »

16 octobre 2019

Sainte Marguerite-Marie Alacoque, o.d.v. (1647-1690 à Paray le Monial)

« Ste Marguerite-Marie, consacrez-moi au Sacré-Cœur de Jésus ! »

« Ste Marguerite-Marie, consacrez-moi au Sacré-Cœur de Jésus ! »

(P. Lagrange, Journal spirituel, le 17 octobre 1925, Cerf, 2014, p. 434.)

La grand-mère du père Lagrange, Antoinette-Philippe Cléau (1789-1873), venait de la même région rurale (Charolais) et appartenait au même milieu social. Par l’arrière-grand-mère, Jeanne Aumônier, les Lagrange se reliait – du moins la tradition familiale l’assurait – à sainte Marguerite-Marie Alacoque : le frère de celle-ci, Chrysostome, avait épousé en 1666 Angélique Aumônier. Cette parenté – supposée, mais très vraisemblable – n’est pas l’explication unique à l’intérêt que le P. Lagrange portait à Marguerite-Marie Alacoque. En effet, le nom de celle-ci vient plusieurs fois sous sa plume. (Extraits de Bernard Montagnes, Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique. Cerf, 2004.

Photo : Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Confidente du Sacré-Cœur. (Œuvre anonyme)

15 octobre 2019

Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), Docteur de l’Église

Ce que le père Lagrange doit à Sainte Thérèse d’Avila

Ce que le père Lagrange doit à Sainte Thérèse d’Avila

« La ferveur thérésienne ne se borne pas aux années de noviciat. La retraite annuelle, au long de la vie active du P. Lagrange, lui permet de se plonger à nouveau dans les écrits de la sainte. Toutes les citations qui suivent ont été écrites durant une retraite. »Au passage, il note « belle doctrine », ou encore « belle pensée » de sainte Thérèse.

Il s’exclame : « Mon Dieu, votre lumière est admirable ! Soyez béni de l’avoir prodiguée à votre fidèle servante, Thérèse de Jésus ! »

Il rend grâce ainsi : « Lu les Moradas de ma chère sainte Thérèse : quelle clarté, quelle suavité, quel entraînement d’amour de Dieu. » « Durant cette retraite, j’ai relu les Fondations, qui m’ont rappelé la Providence spéciale de Notre Seigneur pour ceux qui sont consacrés à son service. »

Il invoque Thérèse : « Ma bonne et chère sainte, ma courageuse sainte, donnez-moi quelque chose de votre amour pour Jésus. ».

S’adressant au Seigneur, il confesse : « Je me suis présenté à vous avec cette tiédeur invétérée, vous priant de me guérir. Et je suis monté pour demander des lumières à sainte Thérèse, et sans aucune consolation, j’ai compris que j’abusais de sa doctrine, si j’attendais l’heure de la grâce sans rien faire. »

Une autre fois : « Cette retraite a commencé dans un sentiment de sécurité et de foi, elle se continue sans que je voie autre chose que la bonté de l’oraison, « donum optimum« . Sont-ce les carmélites [à qui il avait prêché] qui m’ont obtenu ce désir par l’intercession de sainte Thérèse ? »

Il remarque : « Sainte Thérèse devrait m’enseigner le courage. »

Il prend comme résolution de retraite : « Lire souvent sainte Thérèse puisque ses œuvres me font un bien si grand ». Il reconnaît que « la lecture de sainte Thérèse m’a toujours fait beaucoup de bien ».

Et aussi que « la lecture des lettres de sainte Thérèse – toujours elle – me donne beaucoup d’estime du courage, de l’action. ».

Et encore : « L’impression profonde que me font toujours les écrits de sainte Thérèse me persuade que cette chère sainte me veut du bien. ».

À la lecture de sainte Thérèse, 5e demeure, ch. 3, il note : « Une grâce aussi éminente que celle de l’union n’est pas donnée en vain ; si l’âme qui la reçoit n’en profite point, elle tourne au profit des autres. J’ai connu une personne à qui ce que je dis est arrivé. »

Quand il médite sur la souffrance et l’épreuve que Jésus envoie de ses mains percées pour nous, pensée à laquelle il faut toujours revenir, il ajoute : « Les épreuves des pères Déchaussés et de la sainte Mère elle-même sont aussi bien consolantes. »

Publié en 2015 pour l’Année jubilaire : les 500 ans de sainte Thérèse d’Avila.

Pour retrouver ces extraits : « Journal spirituel » du père Lagrange, Cerf, 2014.

Photo : Sainte Thérèse d’Avila, 17e, Anonyme, Madrid, Musée national du Prado.

11 octobre 2019

Les enjeux du « Dimanche de la Parole de Dieu » et le père Lagrange

Les enjeux du «Dimanche de la Parole de Dieu» institué par le pape François

En ce jeudi 10 octobre 2019, célébration de la messe en la cathédrale de Saint-Denis de La Réunion pour la cause de béatification du père Lagrange et pour ses amis. Fr. Manuel.

7 octobre 2019

Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous !

Le 3 mai 2008, lors de son discours en la basilique de Sainte-Marie-Majeure, à Rome, le pape Benoît XVI confirmait : « Aujourd’hui la prière du Rosaire n’est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d’un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire connaît en revanche un nouveau printemps. C’est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l’amour que les jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa mère Marie. Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à placer le Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu’Il faisait et disait ».

Le 16 octobre 2002, dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, le pape Jean-Paul II nous proposait de méditer les mystères lumineux du rosaire. Il est intéressant de découvrir la pensée théologique et spirituelle du frère Lagrange en 1936 telle qu’il la manifestait au cours d’une conférence donnée aux laïcs dominicains appelés à l’époque « tertiaires », c’est-à-dire du Tiers Ordre des Prêcheurs. Pour lui, le rosaire éveille le désir d’approfondir toute la Bible.

« Le Rosaire, comme reflet de la vie de Jésus, est incomplet. On y constate une grande lacune, car il ne dit rien de ce qui est proprement l’Évangile, c’est-à-dire l’enseignement du Sauveur. Cette lacune, il ne pouvait l’éviter, étant une prière qui passe par Marie.

« Le Rosaire, comme reflet de la vie de Jésus, est incomplet. On y constate une grande lacune, car il ne dit rien de ce qui est proprement l’Évangile, c’est-à-dire l’enseignement du Sauveur. Cette lacune, il ne pouvait l’éviter, étant une prière qui passe par Marie.

Par une dispensation de sa Sagesse, Dieu n’a pas voulu que la très Sainte Vierge ait pris part ordinairement au ministère de son Fils. Elle apparaît au début, pour solliciter le premier miracle : elle est debout auprès de la Croix pour être constituée par notre Mère par son Fils mourant. Le plus souvent, presque toujours au cours de la prédication, elle est absente. Elle n’avait plus besoin d’être instruite des vérités de l’Évangile telles que Jésus les proposait aux auditeurs, avec mille ménagements appropriés à leur faiblesse.

C’était assez que le Messie fût discuté, méconnu, par un peuple récalcitrant ; la Virginité de sa Mère ne devait pas être jetée en pâture à des enquêteurs malveillants. Elle, absente, le rosaire était interrompu. Mais il en disait assez pour provoquer une curiosité bien légitime.

On ne peut être attentif aux mystères de l’Enfance et de la Passion sans en être porté invinciblement à considérer l’œuvre de l’homme mûr, celle que faisait présager son Enfance, celle qui l’a conduit à sa Passion.

De sorte que l’âme dominicaine, formée par le Rosaire, sera la plus inclinée à se pencher sur l’Évangile pour mieux connaître ce que Jésus exige de nous et l’apprendre dans les faits de sa vie, dans son attitude envers les hommes qu’il est venu sauver, dans les paroles où se répand la lumière, et surtout cette révélation que Dieu est un Père, et qu’il est amour : « Deus caritas est ».

Une fois sur cette voie, le tertiaire dominicain, selon ses facultés et ses loisirs, sera entraîné à la suivre dans les épîtres des Apôtres et surtout de saint Paul, dans les Actes qui conduisent l’Église de Jérusalem à Rome où sera fondé le Siège de Pierre, et même jusque dans cette Jérusalem nouvelle, dont saint Jean nous fait entrevoir dans l’Apocalypse la splendeur encore voilée à nos yeux.

Puis ayant constaté avec quelle fermeté saint Paul affirme que la valeur de l’Ancien Testament est de préparer les âmes au Christ, le dévot du Rosaire voudra connaître ces prophéties auxquelles font allusion les évangélistes et les apôtres, il remontera le cours du temps jusqu’à Jérémie, image du Messie méconnu et souffrant, jusqu’à Isaïe qui eût voulu déchirer les cieux pour en faire descendre l’Emmanuel, jusqu’à David, le type du Roi oint de l’onction divine, jusqu’à Moïse, le législateur dont l’œuvre n’est plus qu’une figure.

Il atteindra Abraham, dont la tente plantée dans le désert contenait toute l’Église, et enfin au premier Adam dont le Christ, le second Adam dans l’histoire, mais le premier par son origine divine, avait expié et réparé la faute.

Alors lui apparaît le Dieu créateur, dont les desseins ne sauraient faillir et qui avait annoncé au couple coupable l’avènement du fils de la femme qui devait triompher du serpent.

Tout cela, l’Église le lui a appris dès ses plus jeunes années, mais le contact avec le livre inspiré, qui est un contact avec l’Esprit de Dieu, le lui rendra plus vivant et par là même plus vivifiant. Le Rosaire aura porté tous ses fruits. » (Fr. Manuel Rivero o. p. dans la Revue du Rosaire, n° 161, octobre 2004)

Photo : Notre Dame du Rosaire par Juan del Castillo (1584-1640)

5 octobre 2019

Bienheureuse Vierge Marie

Ave Maria !

Vierge toujours bénie et toujours bonne ! Chaque fois que je sens se raviver dans mon cœur la tendresse et la gratitude, c’est le prélude d’une grâce… (Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 363.)

Photo : L’Annonciation, œuvre de Jean-Joseph Ansiaux (1823), propriété du diocèse de Paris et conservée dans l’ancienne chapelle Marie-Thérèse de la Maison Chateaubriand (14e), après une très belle restauration par la Galerie Mendes.

4 octobre 2019

Saint François d’Assise (1182-1226)

L’humble de cœur désire être aux yeux des hommes ce qu’il est aux yeux de Dieu. Il faut épouser l’humilité comme saint François a épousé la pauvreté, par un vrai mariage mystique. Ne pas se pousser au premier plan, affirmer son moi, occuper les autres de son estime, de son affection. Il faut aussi introduire l’humilité dans l’esprit. (Voir la suite dans le Journal spirituel du père Lagrange, Cerf, 2014, p. 15.)

L’humble de cœur désire être aux yeux des hommes ce qu’il est aux yeux de Dieu. Il faut épouser l’humilité comme saint François a épousé la pauvreté, par un vrai mariage mystique. Ne pas se pousser au premier plan, affirmer son moi, occuper les autres de son estime, de son affection. Il faut aussi introduire l’humilité dans l’esprit. (Voir la suite dans le Journal spirituel du père Lagrange, Cerf, 2014, p. 15.)

Illustration : San Francesco et Dame Pauvreté, allégorie de Francesco di Giorgio, 1458-60 (Musée Alte Pinakothek, Munich).

2 octobre 2019

En union de prières avec tous nos amis participant au Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

https://www.pelerinage-rosaire.org/heureux-les-pauvres-de-coeur/

Photo : P. Lagrange. Le Rosaire est le résumé de l’Évangile

Le Fronton de la Basilique du Rosaire

1er octobre 2019

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Docteur de l’Église, patronne des missions.

Dans la basilique de Lisieux, un panneau présentait (il y a une vingtaine d’années) les personnages sur lesquels s’est exercée l’influence de Thérèse de Lisieux. On y voyait une photographie du dominicain Lagrange accompagnée de la légende suivante : « Je dois à sainte Thérèse de n’être pas devenu un vieux rat de bibliothèque. Je lui dois tout, car sans elle j’aurais dû me racornir, me dessécher l’esprit. » Le même propos thérésien prêté au Père Lagrange se lit (avec la date de 1927) sous la plume de l’abbé Pierre Descouvemont dans l’article « Thérèse de l’Enfant-Jésus » du Dictionnaire de spiritualité (t. XV, col.603-604).

Dans la basilique de Lisieux, un panneau présentait (il y a une vingtaine d’années) les personnages sur lesquels s’est exercée l’influence de Thérèse de Lisieux. On y voyait une photographie du dominicain Lagrange accompagnée de la légende suivante : « Je dois à sainte Thérèse de n’être pas devenu un vieux rat de bibliothèque. Je lui dois tout, car sans elle j’aurais dû me racornir, me dessécher l’esprit. » Le même propos thérésien prêté au Père Lagrange se lit (avec la date de 1927) sous la plume de l’abbé Pierre Descouvemont dans l’article « Thérèse de l’Enfant-Jésus » du Dictionnaire de spiritualité (t. XV, col.603-604).

Quelle en est la provenance ? Et d’abord ce propos est-il vraisemblable ?

Quant à l’expression rat de bibliothèque, elle appartient au vocabulaire du Père Lagrange : on la retrouve dans son article de la Revue biblique sur la Vie de Jésus par François Mauriac (RB 1936, p. 321-345) : « Les exégètes auraient mauvaise grâce à lui chercher querelle pour des vétilles. Ils feraient figure de rats de bibliothèque, qui, sortis de leur trou, s’en iraient grignoter les Apennins ou le Caucase. Tout de même, protestent-ils, toute vérité a ses droits. » (p. 325)

Quant à l’utilisation de textes de Thérèse de Lisieux, on pourrait songer à l’annotation spirituelle dont le dominicain Ceslas Lavergne a orné sa traduction française de la Synopse des quatre évangiles publiée dans la collection des Études bibliques en 1927. À propos des notes qu’il a ajoutées, Lavergne déclare dans son Avertissement : « Mon cher maître m’ayant encouragé à appuyer discrètement sur la note de piété, j’ai eu recours à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Dans un temps où l’Évangile n’occupe pas la place qui lui est due dans les lectures et les méditations des chrétiens, n’est-il pas admirable que cette chère petite sainte, qui paraît si uniquement envahie du pur amour de Dieu, se soit si visiblement complue à cette divine lecture. »

Cela est bel et bon, mais appartient à la culture religieuse d’une autre génération que celle du Père Lagrange : Lavergne, né (en 1890) 35 ans après Lagrange, a été ordonné (en 1921) 38 ans après lui. Thérèse de l’Enfant Jésus a été béatifiée en 1923, canonisée en 1925, année des 70 ans du Père Lagrange.

Dans son Journal spirituel, Lagrange écrit, à la date du 30 septembre 1924, jour de S. Jérôme : « Bienheureuse Thérèse de l’Enfant-Jésus, je vous recommande instamment cette bonne Madame Cauvin… Vous voulez passer votre ciel à faire du bien : assistez cette pauvre femme, si abandonnée… »

L’année suivante, le 16 octobre 1925, Lagrange – septuagénaire – note : « Lu la vie de sainte Thérèse de Lisieux par elle-même. Première impression étrange. Elle parle tant d’elle, de ses goûts, des signes qu’elle a demandés et obtenus, de sa sainteté… avec tant de fleurettes, de jouets. On se sent si loin de saint Augustin ou de sainte Thérèse d’Avila… Mais le sens de tout cela est ama et fac quod vis. Dans l’immense clarté d’amour divin où elle vivait, elle se voyait si peu de chose qu’elle pouvait parler d’elle sans le moindre amour-propre. Admirable leçon qu’elle donne plus que tout autre saint, avec un abandon d’enfant gâtée… » Alors peut-on raccorder la Père Lagrange au char de triomphe de Thérèse de Lisieux ?

Après une enquête difficile sur la provenance du logion, j’ai abouti aux archives du Carmel de Lisieux. Là se trouve une lettre du chanoine Terrillon (1893-1969), prêtre du diocèse de Meaux et vice-postulateur de la cause de Mme Martin, qui avait rencontré le Père Lagrange, au printemps de 1927, alors en convalescence dans la maison d’accueil des Franciscaines de Sainte-Marie des Anges à Hyères. Le témoignage du chanoine Terrillon se présente ainsi :

« Le R.P. Lagrange, O.P., dit un jour à [son] interlocuteur, en parlant du livre du P. Petitot sur sainte Thérèse de Lisieux : “Pourquoi avoir voulu enfermer dans la cage de nos cadres théologiques cette petite sainte, qui était faite pour voler librement en plein ciel du bon Dieu ?” Et il ajoutait finement : “Je lui dois de n’être pas devenu un vieux rat de bibliothèque. Je lui dois tout, car, sans elle, j’aurais dû me racornir, me dessécher l’esprit”. »

Le dominicain Hyacinthe Petitot (1880-1934) dont il est question n’était pas, pour le Père Lagrange, un inconnu, car il a été assigné au couvent Saint-Étienne de Jérusalem de 1900 à 1914, d’abord comme novice simple et comme frère étudiant, puis comme professeur (de philosophie d’abord, en 1906-1907, de théologie dogmatique ensuite). Qu’en 1927, le Père Lagrange ait lu son livre de 1925, Thérèse de Lisieux : une renaissance spirituelle, et qu’il en ait jugé les catégories scolastiques trop rigides en regard de la liberté spirituelle de la sainte, rien n’est plus vraisemblable, sans aucun mépris, du reste, pour la théologie thomiste. (Extrait d’une conférence donnée, en juillet 2010, par Bernard Montagnes o.p. à Fanjeaux, Aude.)

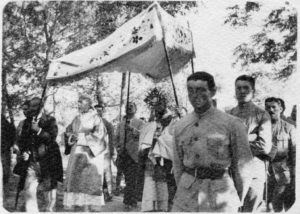

patronage de Notre-Dame du Rosaire. Le père Lagrange avait averti que dans les fondations de l’École les fouilleurs trouveraient des médailles du Sacré-Cœur, de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame du Rosaire, de saint Benoît, de sainte Marie-Madeleine et du pape Léon XIII qui régnait à ce moment-là[1].

patronage de Notre-Dame du Rosaire. Le père Lagrange avait averti que dans les fondations de l’École les fouilleurs trouveraient des médailles du Sacré-Cœur, de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame du Rosaire, de saint Benoît, de sainte Marie-Madeleine et du pape Léon XIII qui régnait à ce moment-là[1]. Le Sacré-Cœur de Jésus annonce au monde l’humilité du Christ Jésus qui s’est dépouillé de la gloire qui était la sienne avant la fondation du monde jusqu’à mourir sur une croix, « aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père[6] ».

Le Sacré-Cœur de Jésus annonce au monde l’humilité du Christ Jésus qui s’est dépouillé de la gloire qui était la sienne avant la fondation du monde jusqu’à mourir sur une croix, « aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s’agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père[6] ».