28 février 2021

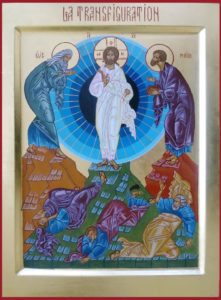

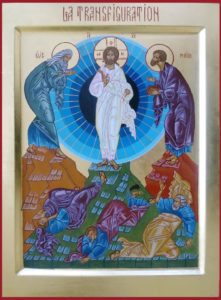

La Transfiguration du Seigneur

(Deuxième dimanche de Carême)

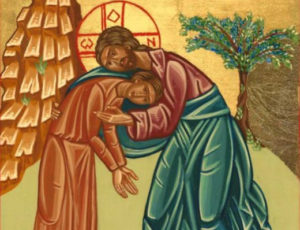

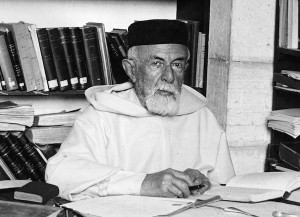

Commentaire du père Lagrange

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l’écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Élie leur apparut avec Moïse et ils s’entretenaient avec Jésus : « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». C’est qu’il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le ». Soudain, regardant autour d’eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux (Marc 9, 2-10).

Dans son commentaire de la Transfiguration, le père Lagrange relie la scène du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe et le dévoilement de la gloire qui est cachée sous le voile de la chair de Jésus. À Césarée de Philippe, Pierre reconnaît Jésus comme le Christ ou Messie : « Tu es le Christ » (Marc 8, 29). Au baptême, le Père s’adresse du haut des cieux à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur » (Marc 1, 11). Tandis que lors de la Transfiguration, le Père révèle à Pierre, Jacques et Jean que Jésus est son Fils à qui il faut obéir : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ; écoutez-le ».

Dans son commentaire de la Transfiguration, le père Lagrange relie la scène du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe et le dévoilement de la gloire qui est cachée sous le voile de la chair de Jésus. À Césarée de Philippe, Pierre reconnaît Jésus comme le Christ ou Messie : « Tu es le Christ » (Marc 8, 29). Au baptême, le Père s’adresse du haut des cieux à Jésus : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur » (Marc 1, 11). Tandis que lors de la Transfiguration, le Père révèle à Pierre, Jacques et Jean que Jésus est son Fils à qui il faut obéir : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ; écoutez-le ».

C’est dans la solitude et le silence, « à l’écart » – « une expression favorite de Marc (1) » – que Jésus manifeste sa gloire aux trois disciples qui seront présents à Gethsémani : « Plus d’un Père (2) a pensé que les témoins étaient les mêmes parce que le souvenir de la lumière éclatante devait les préserver contre le scandale de l’agonie. Pierre a été choisi, comme le chef désigné, Jean était le plus aimé, Jacques son frère ne le quittait pas et devait être le premier des Apôtres à verser son sang pour l’évangile (3) ».

Pour le père Lagrange, Moïse est le personnage principal par rapport au prophète Élie. Lors de l’Exode, le Seigneur s’adressait à Moïse depuis la nuée. Quand Moïse s’entretenait avec Dieu sur la montagne son visage rayonnait. Le père Lagrange perçoit dans la voix du Père la réponse à la prière de Jésus : « La réponse lui vint d’en haut, en forme d’une nuée. Cette nuée n’était pas un simple nuage. Les disciples furent saisis d’effroi lorsqu’ils la virent s’interposer entre le soleil et eux, comme pour envelopper Moïse et Élie avec Jésus. Une voix se fit entendre : “ Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.” Alors ils comprirent que la voix était celle du Père, sortant de cette même nuée, qui autrefois, dans le désert du Sinaï, demeurait au-dessus du Tabernacle (4) pendant que la gloire du Seigneur y pénétrait (Exode 40, 34). C’était alors une indication sensible de la présence bienveillante de Dieu parmi son peuple ; elle apparaissait une dernière fois, car désormais Dieu se manifestait par son Fils (5) ».

Fr. Manuel Rivero o.p.

Président de l’Association des Amis du Père Lagrange

(1) LAGRANGE (Marie-Joseph), Évangile selon saint Marc. Troisième édition, Paris, Librairie Victor Lecoffre-J. Gabalda Éditeur, 1920, p. 216.

(2) Par « Père », le père Lagrange entend un des Pères de l’Église : anciens écrivains chrétiens reconnus pour la valeur de leur doctrine, la sainteté de leur vie et l’approbation de l’Église.

(3) LAGRANGE (Marie-Joseph), L’Évangile de Jésus-Christ avec la Synopse évangélique traduite par le P. C. LAVERGNE o.p. Nouvelle édition, Artège-Lethielleux, 2017, p. 291.

(4) Tabernacle : Tente du Rendez-vous ou de la rencontre de Yahvé et de son peuple (Exode 29, 42s). Elle contenait l’arche de l’alliance avec les tables de la Loi (Exode 25, 16).

(5) LAGRANGE (Marie-Joseph), L’Évangile de Jésus-Christ avec la Synopse évangélique traduite par le P. C. LAVERGNE o.p. Nouvelle édition, Artège-Lethielleux, 2017, p. 293.

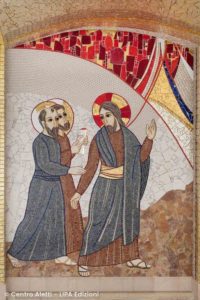

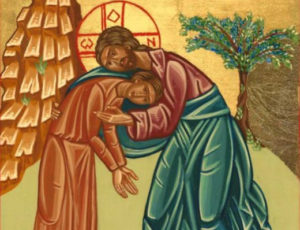

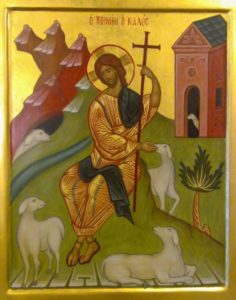

Photo : La Transfiguration – Institut Périchorèse. Atelier d’iconographie

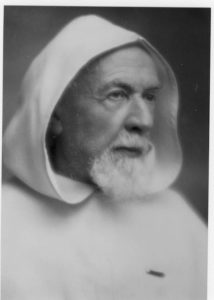

25 février 2021

Pensée du P. Lagrange

Je sens une joie toute fraîche d’être religieux ; il me semble que toutes choses sont nouvelles pour moi dans l’Ordre de St-Dominique :

« Ô mon Dieu, faites-moi la grâce d’y vivre et d’y mourir, sans dignité. »

(Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 128.)

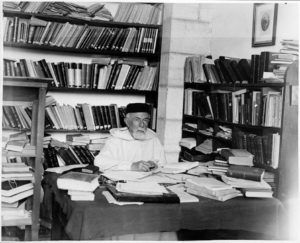

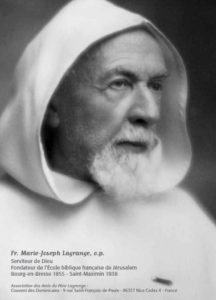

Photo. P. Lagrange 1880

23 février 2021

La prière des disciples

« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens » (Mt 6, 7)

Un retour sur l’évangile de ce jour avec quelques extraits (succincts) du riche commentaire du P. Lagrange sur le Pater :

On continue à prétendre que le Pater n’est point une prière propre aux chrétiens, mais une prière inspirée par l’esprit juif. Or si Jésus n’a point exclu d’autres formules de prière, il a bien entendu remettre à ses disciples la forme qui leur convenait le mieux. Les Juifs ont aussi une prière, qui est la prière par excellence (Tephillah) ; c’est elle qui peut servir de point de comparaison.

On continue à prétendre que le Pater n’est point une prière propre aux chrétiens, mais une prière inspirée par l’esprit juif. Or si Jésus n’a point exclu d’autres formules de prière, il a bien entendu remettre à ses disciples la forme qui leur convenait le mieux. Les Juifs ont aussi une prière, qui est la prière par excellence (Tephillah) ; c’est elle qui peut servir de point de comparaison.

Le Pater est plus ordonné, plus concis ; ce ne sont que des avantages de forme. Il est conçu dans un esprit tout différent.

« Notre Père qui es aux cieux : que ton nom soit sanctifié » :

Toute prière commence par des louanges, c’était le moyen de se concilier la bienveillance de celui qu’on priait. Jésus réduit cette louange à quelques mots : « notre Père qui es dans les cieux (Aug.). Encore n’est-ce point ici un procédé pour se faire bien voir, mais un encouragement pour celui qui prie.

Le « nom » de Dieu est précisément cet aspect par où l’être inaccessible se manifeste à nous, et qui nous permet d’entrer en relations avec lui.

« Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » :

La venue du règne dépend de Dieu, mais outre que la prière des hommes est déjà une préparation à ce règne, il dépend d’eux aussi de le procurer, comme l’explique la troisième demande, en faisant la volonté de Dieu. En effet le règne de Dieu existe déjà, et son exercice est parfait dans le ciel où les anges font la volonté de Dieu.

« Donne aujourd’hui notre pain de ce jour » :

Il suffit de supposer que la prière est faite le matin.

« Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes remettons leurs dettes à nos débiteurs » :

La formule de Mt « nos dettes » garde l’image transcrite par Lc en « nos péchés ». Il faut avoir pardonné si l’on veut être pardonné. Lc exprime la même pensée avec nuance : si nous-mêmes pardonnons, combien plus Dieu pardonnera !

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal » :

En nous induisant par le jeu des circonstances dans une occasion de péché, il ne nous induit pas en tentation comme ferait le démon, qui nous sollicite au mal. Nous lui demandons néanmoins de faire plus pour nous, par une providence spéciale, d’arranger notre vie de façon que nous ne soyons pas trop induits à pécher.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile selon saint Matthieu, Lecoffre-Gabalda, 1941, pp. 126-133)

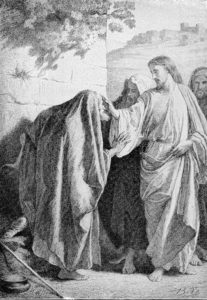

21 février 2021

Comprendre l’évangile de ce jour avec le P. Lagrange

La retraite dans le désert (Mc 1, 12-13)

La retraite dans le désert (Mc 1, 12-13)

L’Esprit qui venait de descendre sur Jésus le pousse au désert, Jésus y est tenté par Satan, mais servi par les anges, ayant pour toute société les bêtes. […] Satan le tente, évidemment pour le faire déchoir de son rang et le détourner de sa mission ; les anges le servent par toutes sortes de bons offices.

Le thème de la prédication de Jésus (Mc 1, 14-15)

Jean [Baptiste] fut livré, c’est-à-dire à ses ennemis, dans le cas particulier à Hérode Antipas. […] Jésus vient en Galilée […] ou plutôt il y retourne. Il vient en prêchant, et non pas pour y prêcher. La prédication n’est pas réservée à la Galilée. Aussitôt que Jésus est en route, il annonce l’évangile de Dieu. Le thème n’est plus le baptême de pénitence, mais la bonne nouvelle du salut accordé par Dieu. […] Il s’agit plutôt ici de la bonne nouvelle donnée au nom de Dieu, et contenant ce qu’il propose de faire. […] Le temps est révolu la mesure est pleine ; il n’y a plus rien à ajouter. […] Il est clair que, par le baptême de Jésus, le temps nouveau annoncé par Jean Baptiste est arrivé. Le règne de Dieu est le temps du salut où Dieu doit régner plus complètement que par le passé (cf. Lagrange, Le Messianisme, p. 148-157). Ce règne est de sa nature éternel, mais il sera comme inauguré par le salut accordé par Dieu. On comprend, d’après cette donnée, comment le règne est à la fois présent et futur. Il est approché puisque Dieu a commencé son œuvre par le baptême de l’Esprit ; on pourra en parler comme d’un temps à venir tant qu’il n’aura pas été reconnu par les hommes, et accepté par eux comme un bienfait. […] Dans Marc la pénitence précède la foi à l’Évangile et en quelque sorte y dispose. La foi à la bonne nouvelle du salut fait entrer dans les desseins de Dieu.

On trouve les mots « croyez à l’Évangile » plus naturels dans la bouche d’un catéchiste que dans celle de Jésus, car l’Évangile est ainsi déjà connu. Mais pourquoi Jésus n’aurait-il pas regardé l’annonce du règne de Dieu comme une bonne nouvelle. […] Le parallélisme très accentué est en faveur de l’authenticité de la forme : le temps accompli, condition négative à laquelle répond la pénitence ; le règne approche, condition positive à laquelle il faut adhérer par la foi.

(Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile selon saint Marc, Lecoffre-Gabalda, 1911, p. 14-17.)

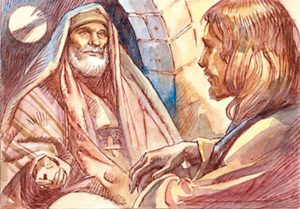

Photo: Tentation de Jésus par Tentation de Jésus au désert-Julius Schnorr von Carolsfeld (1860).

19 février 2021

Une question sur le jeûne (Mt 9, 14-15)

Le jeûne fait partie du troisième conflit de Jésus avec les Pharisiens. Le premier étant : Jésus remet les péchés. Le deuxième : la bonté de Jésus avec les pêcheurs. Le troisième : l’esprit nouveau et la question sur le jeûne.

À la rigueur, la parabole pourrait opposer seulement le festin de noces au temps qui suivra ; néanmoins elle semble plus tragique : l’époux venant à mourir, ses amis pratiqueront « alors » le jeûne spontané des personnes en deuil. L’application discrète à la mort et à l’ascension de Jésus donne au jeûne de ses disciples sa pleine signification. La pièce d’étoffe non foulée et le vin nouveau symbolisent l’Évangile qui requiert d’être reçu tel quel, dans son originalité vivifiante, sans compromission avec l’ancien régime. (Note du P. Ceslas Lavergne dans la Synopse des quatre évangiles d’après la Synopse grecque traduite en français par le P. Lagrange. Lecoffre-Gabalda, 1999, p. 63.)

16 février 2021

L’inintelligence des Apôtres (Marc 8, 14-21)

« Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d’Hérode »

Commentaire de l’évangile de ce jour par le P. Lagrange

Au moment de passer sur l’autre rive, il était prudent de se munir de pains ; pris à la maison ou chez des amis, ils revenaient moins cher. Et on pouvait à l’occasion manger dans la barque. Or les disciples négligèrent cette précaution et il ne se trouva qu’un pain demeuré là par aventure, lorsque leur attention fut excitée par une parole du Seigneur. Les pharisiens avaient lié partie avec les courtisans d’Hérode. L’esprit des deux groupes était bien différent ; on pouvait cependant comparer leur action sur le peuple au levain qui soulève une masse insipide et affaissée. Cette fermentation, dans l’ordre physique une corruption, était un symbole de la corruption morale. Les disciples devaient s’en préserver, évitant également l’hypocrisie des pharisiens et l’attachement non dissimulé d’Hérode au plaisir et à l’ambition. La parole était mystérieuse ; les disciples ne firent aucun effort pour en deviner le sens. Le mot levain amène dans leur esprit l’image des pains. Ils s’aperçoivent de leur oubli. Comme on fait en voyage, ils se disputent en rejetant les uns sur les autres la responsabilité : chacun comptait sur son voisin. Mais cela valait-il une dispute ? Ce n’est pas l’avis du Maître. Il ne leur avait jamais promis, à ce moment même il ne leur promet pas, de les nourrir toujours par un miracle. Mais, en ce cas de nécessité, ils devraient s’en rapporter à lui. Et, puisqu’il est question de pains, il leur rappelle les deux circonstances où les a multipliés. Les disciples n’ont pas oublié les menus détails ; ils savent les redire. Mais le sens profond des choses leur a échappé. Marc tient évidemment à le faire remarquer. Notre inintelligence du surnaturel nous aide à juger celle des Apôtres très vraisemblable, et nous interdit de les en blâmer.

Au moment de passer sur l’autre rive, il était prudent de se munir de pains ; pris à la maison ou chez des amis, ils revenaient moins cher. Et on pouvait à l’occasion manger dans la barque. Or les disciples négligèrent cette précaution et il ne se trouva qu’un pain demeuré là par aventure, lorsque leur attention fut excitée par une parole du Seigneur. Les pharisiens avaient lié partie avec les courtisans d’Hérode. L’esprit des deux groupes était bien différent ; on pouvait cependant comparer leur action sur le peuple au levain qui soulève une masse insipide et affaissée. Cette fermentation, dans l’ordre physique une corruption, était un symbole de la corruption morale. Les disciples devaient s’en préserver, évitant également l’hypocrisie des pharisiens et l’attachement non dissimulé d’Hérode au plaisir et à l’ambition. La parole était mystérieuse ; les disciples ne firent aucun effort pour en deviner le sens. Le mot levain amène dans leur esprit l’image des pains. Ils s’aperçoivent de leur oubli. Comme on fait en voyage, ils se disputent en rejetant les uns sur les autres la responsabilité : chacun comptait sur son voisin. Mais cela valait-il une dispute ? Ce n’est pas l’avis du Maître. Il ne leur avait jamais promis, à ce moment même il ne leur promet pas, de les nourrir toujours par un miracle. Mais, en ce cas de nécessité, ils devraient s’en rapporter à lui. Et, puisqu’il est question de pains, il leur rappelle les deux circonstances où les a multipliés. Les disciples n’ont pas oublié les menus détails ; ils savent les redire. Mais le sens profond des choses leur a échappé. Marc tient évidemment à le faire remarquer. Notre inintelligence du surnaturel nous aide à juger celle des Apôtres très vraisemblable, et nous interdit de les en blâmer.

(L’Évangile selon S. Marc, Lecoffre-Gabalda, 4e éd. corrigée, 1935, p. 77-78.)

Photo : Digital catholic missionaries

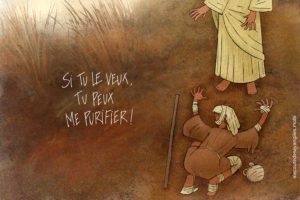

14 février 2021

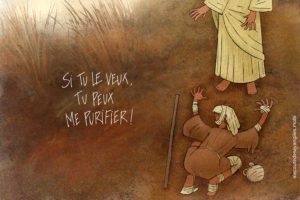

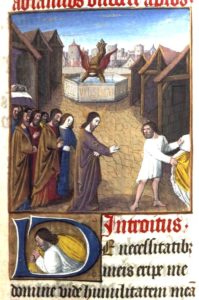

La guérison d’un lépreux (Marc 1, 40-45)

Relecture de l’évangile de ce jour avec les mots du père Lagrange :

v. 40 : « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Marc introduit la scène par son présent historique et la rend très sensible. Le lépreux tombe aux genoux de Jésus en le priant et en faisant appel à son pouvoir. […] La maladie du lépreux a dû être longue et pénible, puisqu’il supplie si instamment Jésus de le purifier (c’est-à-dire de le rendre à la santé), la lèpre étant le type des maladies impures et des impuretés légales. Il est certainement en faute, puisqu’il a pénétré dans une maison, mais il compte sur la bonté non moins que sur la puissance de Jésus.

v. 40 : « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Marc introduit la scène par son présent historique et la rend très sensible. Le lépreux tombe aux genoux de Jésus en le priant et en faisant appel à son pouvoir. […] La maladie du lépreux a dû être longue et pénible, puisqu’il supplie si instamment Jésus de le purifier (c’est-à-dire de le rendre à la santé), la lèpre étant le type des maladies impures et des impuretés légales. Il est certainement en faute, puisqu’il a pénétré dans une maison, mais il compte sur la bonté non moins que sur la puissance de Jésus.

v. 41 : « Je le veux, sois purifié ! » Son état était très douloureux, puisque Jésus a pitié de lui. […] Jésus rend pure la chair du lépreux ; il ne peut être souillé par elle. […]

v. 42 : Et en effet la lèpre disparaît aussitôt. […]

v. 43 : « Et s’adressant à lui avec sévérité… » […] Jésus parle d’un ton qui n’admet pas de réplique. Il chasse le lépreux, non plus évidemment à cause du péril de la contagion qui n’existe plus, mais parce qu’il n’est pas encore en règle avec la Loi.

v. 44 : « Garde-toi de ne rien dire à personne ». […] Jésus a fait le miracle par bonté, et il souhaitait qu’il demeurât inconnu.

v. 45 : « Mais lui, à peine sorti… » […] Il résulte de la publication indiscrète donnée au miracle que Jésus ne peut plus entrer publiquement dans une ville sans être incommodé par la foule. […] Aussi n’est-il pas obligé d’aller dans une autre ville, mais de se tenir dans des lieux non habités. Ce qui n’empêche pas qu’on vienne à lui de tous côtés. C’est la première explosion de l’admiration populaire, ainsi que l’empressement intéressé auprès du thaumaturge, qui se manifestent librement, parce que les pouvoirs publics n’ont pas encore pris ombrage.

(L’Évangile selon saint Marc, Lecoffre-Gabalda, 1911.)

Photo : Si tu le veux..

13 février 2021

Bienheureuse Vierge Marie

Bien penser à la Vierge Marie en récitant le Rosaire.

(Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 165.)

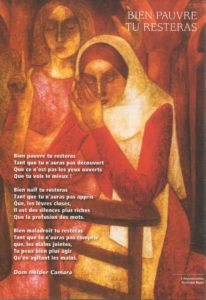

Photo : Perle par perle, méditations du Saint Rosaire.

11 février 2021

Notre-Dame de Lourdes

Notre-Dame de Lourdes

Message du pape François

à l’occasion de la 29e Journée mondiale du malade 2021

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). » La relation de confiance à la base du soin des malades

Chers frères et sœurs !

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.

aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église.

Lire la suite

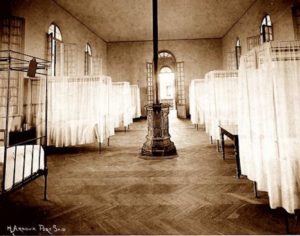

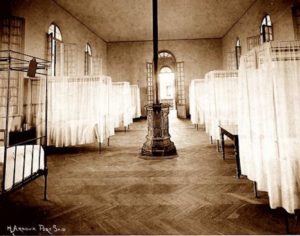

Le P. Lagrange n’avait pas une solide constitution physique. Dans son livre « Le père Marie-Joseph Lagrange. Sa vie et son œuvre », le frère Louis-Hugues Vincent o.p., fait souvent allusion aux hospitalisations, convalescences du père Lagrange. En voici une :

[En 1932]« Au cours d’un nouveau séjour à l’hôpital Saint-Vincent à Ismaïliah […], on garde un souvenir de ce grand malade, dont l’âme si surnaturelle rayonnait sur tous ceux qui l’entouraient. (Document V. T.R.P Athanase, curé de la paroisse latine de Port-Tewfiq (Canal de Suez). P. 643.

« Ô bon silence, il fait trouver Dieu partout ! Invoquer Marie très pure sous différents vocables : N.D. de Pureté, à Lourdes, – des Anges, à l’oratoire, – N.D. des Pauvres, – N.D. des Vœux, au chœur, – N.D. de Fidélité, au jardin des novices, – N.D. de Consolation, à l’atrium, – N.D. de Vérité, dans la cellule

(Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 208).

Photo : intérieur d’une salle de l’hôpital Saint-Vincent à Ismaïlia, en 1932.

10 février 2021

En la fête de sainte Scholastique, jour-anniversaire de la « naissance au ciel » du P. Lagrange, nous unissons notre prière à celle de fr. Manuel Rivero o.p., président de l’association des amis du P. Lagrange, qui célèbre la messe de ce jour pour que la sainteté de la vie du P. Lagrange soit enfin publiquement reconnue. Les intentions confiées à l’intercession du Serviteur de Dieu pour : Soucila, Jean, Henri, Sylvie et pour celles qui sont chères au cœur de nos amis de l’association.

Serviteur de Dieu pour : Soucila, Jean, Henri, Sylvie et pour celles qui sont chères au cœur de nos amis de l’association.

« Très douce Mère, prenez-les sous votre garde, ce sont vos enfants. » P. Lagrange.

Photo : Pierre tombale du P. Lagrange dans la basilique St-Étienne de Jérusalem avec l’inscription : « Ici repose Frère Marie-Joseph Lagrange Fondateur de l’École biblique de Jérusalem. Infatigable interprète des Saintes Écritures. Dans la Paix du Christ. 07 mars 1855-10 mars 1938. »

7 février 2021

Relecture de l’évangile de ce jour avec les mots du père Lagrange

Guérison de la belle-mère de Simon (Mc 1, 29-39)

Guérison de la belle-mère de Simon (Mc 1, 29-39)

v. 31 : […] Marc se borne à mettre en lumière le miracle. […] Marc est le seul à nommer André, Jacques et Jean, il fait pénétrer Jésus auprès de la malade, avec le geste de la soulever. Tout est vu, tout est naturel – sauf le miracle. La meilleure explication de cette précision graphique, c’est que Marc tenait les faits d’un témoin oculaire, vraisemblablement de saint Pierre.

Guérisons le soir

v. 32 : […] La nouvelle de la guérison de la belle-mère de Simon s’est rapidement ébruitée dans la petite ville, surtout grâce à l’oisiveté du sabbat, qui favorise les promenades dans les rues.

v. 33 : La porte est celle de la maison de Simon, où l’on est demeuré.

v. 34 : […] Le mot de Messie n’est pas prononcé d’après les meilleurs textes. Les démons savaient qui était Jésus, non pas seulement quelle était sa mission. Jésus appartient au monde surnaturel sur lequel les démons sont censés plus éclairés que les hommes. Assurément ce n’est pas seulement depuis le baptême qu’ils sont informés.

Jésus quitte secrètement Capharnaüm

v. 35 : Un lieu désert n’est pas le désert (car les environs de Capharnaüm étaient cultivés), mais un endroit retiré et solitaire. Donc, pendant que tous dormaient encore dans la maison, Jésus se lève et va prier. […] les dispositions de ceux de Capharnaüm n’étaient pas si parfaites. Leur importunité est à charge à Jésus, et il est vraisemblable qu’ils sont plus empressés à demander des miracles qu’à se convertir. La prière de Jésus, après cette journée si remplie, et sans qu’il ait à implorer une grâce spéciale, marque l’inspiration normale de son âme. […] Saint Thomas enseigne que Jésus devait prier comme homme. […]

et sans qu’il ait à implorer une grâce spéciale, marque l’inspiration normale de son âme. […] Saint Thomas enseigne que Jésus devait prier comme homme. […]

v. 36 : Quand il fit jour, on s’aperçut du départ de Jésus. On voit par la suite qu’il n’avait pas l’intention de se séparer de ses nouveaux disciples. Il pensait bien qu’ils sauraient le rejoindre. Ce sont eux qui le cherchent, et Simon à leur tête, qui commence à jouer le rôle principal.

v. 37 : Tous cherchaient aussi Jésus, s’informant de lui à la porte, mais sans se mettre à sa recherche d’une façon méthodique. Cette universalité (restreinte à « beaucoup ») marque bien l’entraînement de la curiosité plus que le désir d’une vie meilleure.

v. 38 : […] Jésus explique à ses disciples qu’il n’a pas voulu satisfaire davantage l’empressement de ceux de Capharnaüm, parce qu’il doit prêcher aussi à d’autres. […]

Mission en Galilée

v. 39 « Dans toute la Galilée » ne se rattache pas à « il alla », mais il explique simplement de quelles synagogues il s’agit ; « dans toutes les synagogues de Galilée ». Cette mission étend à tout le pays ce qui s’est passé dans la synagogue de Capharnaüm, prédication et expulsion des démons. Le rôle de Jésus est donc uniquement religieux, utile aux hommes, redoutable aux démons ; l’objet de la prédication est naturellement celui qui a été indiqué au v. 15 : « Le temps est accompli, et le règne de Dieu est proche : faites pénitence, et croyez à l’évangile. »)

(L’Évangile selon saint Marc par le P. M.-J. Lagrange O.P. Lecoffre-Gabalda, 1911.)

Photo : guérison de la belle-mère de Simon (auteur inconnu)

Jésus se retire pour prier (auteur inconnu)

6 février 2021

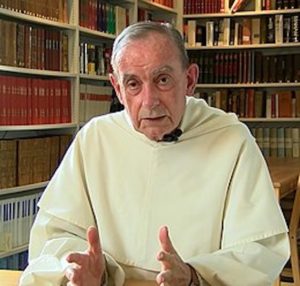

Faut-il s’intéresser au père Lagrange ?

Fr. Jean-Michel Poffet o. p.

Directeur de l’École biblique de Jérusalem (1999-2008)

S’il est un domaine d’actualité, c’est bien celui des rapports entre l’intelligence et la foi. De tout temps l’Église a cherché à honorer la quête intellectuelle à l’intérieur de l’acte de foi : pensons à saint Irénée, à saint Augustin, à saint Thomas. Mais notre époque vit cette question à nouveaux frais : à l’intérieur de notre Église et à l’extérieur. À l’intérieur, car depuis plus d’un siècle (c’était l’époque du père Lagrange), la critique historique ne cesse de poser des questions nouvelles, à partir de l’archéologie, des découvertes littéraires ou épigraphiques. Comment comprendre la Bible ? En quoi est-elle historique ? Quelle est la part littéraire des récits ? Quel fondement historique peut-on et doit-on défendre ? À l’extérieur de l’Église où le contact avec les autres traditions religieuses devient quotidien. La religion est souvent associée au fanatisme ou au fondamentalisme. Enfin, l’approche subjective et affective des traditions religieuses est de plus en plus envahissante. Dans ces conditions, donner aux fidèles l’exemple du père Lagrange revêt une importance et une actualité particulières. Il a, durant toute sa vie, cherché la vérité à travers l’étude de la Bible. Il a accepté les questions posées par les savants de son temps, cherchant non seulement à leur répondre mais aussi à mieux poser les questions. Pour lui, la vérité ne peut être qu’une : il n’y a pas une vérité pour les savants et une autre pour les croyants. Le père Lagrange soulignait la nécessité d’une recherche patiente de la vérité par l’étude. Et il le faisait sans crainte, puisant son courage dans la

S’il est un domaine d’actualité, c’est bien celui des rapports entre l’intelligence et la foi. De tout temps l’Église a cherché à honorer la quête intellectuelle à l’intérieur de l’acte de foi : pensons à saint Irénée, à saint Augustin, à saint Thomas. Mais notre époque vit cette question à nouveaux frais : à l’intérieur de notre Église et à l’extérieur. À l’intérieur, car depuis plus d’un siècle (c’était l’époque du père Lagrange), la critique historique ne cesse de poser des questions nouvelles, à partir de l’archéologie, des découvertes littéraires ou épigraphiques. Comment comprendre la Bible ? En quoi est-elle historique ? Quelle est la part littéraire des récits ? Quel fondement historique peut-on et doit-on défendre ? À l’extérieur de l’Église où le contact avec les autres traditions religieuses devient quotidien. La religion est souvent associée au fanatisme ou au fondamentalisme. Enfin, l’approche subjective et affective des traditions religieuses est de plus en plus envahissante. Dans ces conditions, donner aux fidèles l’exemple du père Lagrange revêt une importance et une actualité particulières. Il a, durant toute sa vie, cherché la vérité à travers l’étude de la Bible. Il a accepté les questions posées par les savants de son temps, cherchant non seulement à leur répondre mais aussi à mieux poser les questions. Pour lui, la vérité ne peut être qu’une : il n’y a pas une vérité pour les savants et une autre pour les croyants. Le père Lagrange soulignait la nécessité d’une recherche patiente de la vérité par l’étude. Et il le faisait sans crainte, puisant son courage dans la prière et la confiance qu’un jour la vérité triompherait.

prière et la confiance qu’un jour la vérité triompherait.

Ce qui est paradoxal, c’est qu’il ait dû mener son combat au cœur de l’Église en étant soupçonné, inquiété (jamais condamné), et malgré tout il a gardé confiance dans l’Église, faisant peu de cas d’un triomphe solitaire. Il préférait s’effacer s’il le fallait. Mais jamais il n’a écrit contre sa conscience. Impressionné par sa fidélité et son obéissance, le Pape l’a confirmé dans sa mission. Le père Lagrange est donc un exemple impressionnant de quête de la vérité, patiente et fidèle, au service d’une foi éclairée et en dialogue avec les questions posées par la culture. N’avons-nous pas besoin d’un tel exemple aujourd’hui ?

Les pèlerins qui passent à l’École biblique de Jérusalem et au couvent Saint-Étienne s’intéressent-ils au père Lagrange ?

Je dois à la vérité de dire que le père Lagrange n’est pas une personnalité mondialement connue comme Mère Teresa. Les foules ne se précipitent pas pour venir se recueillir sur sa tombe. Et pourtant, je suis frappé de voir combien les prêtres – jeunes et anciens –, les biblistes et tant de chrétiens soucieux de se former dans la foi, nous interrogent sur le père Lagrange. Et très vite on en vient aux questions d’aujourd’hui : science et foi, lecture critique et lecture croyante des Écritures etc. Le père Lagrange apparaît alors comme quelqu’un qui non seulement a tracé un chemin de lumière dans le passé, mais bien comme un frère aîné « infatigable interprète des textes sacrés » comme le dit l’inscription de sa pierre tombale.

Pouvez-vous citer quelques témoignages de personnes marquées dans leur foi par l’exemple et par l’œuvre du père Lagrange ?

Je sais que le pape Jean-Paul II avait une immense admiration pour l’exemple et l’œuvre du père Lagrange. Citons aussi ses premiers collaborateurs, en particulier le père Vincent, frère et ami de toujours. Les ténors de la troisième génération de l’École biblique : le père de Vaux, archéologue et exégète de l’Ancien Testament, et le père Benoit, exégète du Nouveau Testament, ont toujours eu une vénération pour le fondateur de l’œuvre à laquelle eux-mêmes allaient donner leur vie. Pensons aussi au père Montagnes qui a consacré tant d’articles et d’ouvrages au père Lagrange : on y repère une profonde estime pour le frère et le Maître. Je n’ai pas la prétention de me comparer à ces grandes figures. Mais que l’on me permette de dire qu’à peine nommé directeur de l’École biblique, alors que j’enseignais à l’Université de Fribourg en Suisse, je me suis mis à étudier les écrits de notre fondateur : j’y ai découvert une inspiration quotidienne. Sa figure m’apparaît aujourd’hui beaucoup plus grande que ce que j’en percevais auparavant. Le Père Lagrange reste de nos jours encore, dans ses intuitions fondamentales, d’une justesse et d’une actualité étonnantes.

(Source : La Revue du Rosaire, n° 193, septembre 2007)

Photo : P. Marie-Joseph Lagrange à son bureau à St-Maximin, 1937.

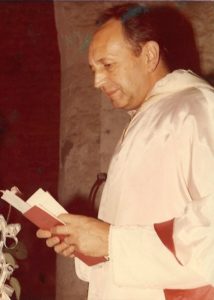

Fr. Jean-Michel Poffet o.p. durant la diffusion de l’un de ses cours sur l’Apocalypse.

Voir aussi :

https://www.ebaf.edu/actualite-cause-de-beatification/

2 février 2021

La Présentation de Jésus au Temple[1]

par fr. Marie-Joseph Lagrange, O.P.

Article dans La Vie spirituelle, XXVI, 1931, p. 129-135

En ce temps-là la Vierge Marie se présenta devant la porte du Temple de Jérusalem, portant Jésus dans ses bras. On eût dit d’une vierge à la candeur de son regard, n’eût été sa tendresse pour son enfant. Joseph, son mari, lui frayait un passage dans la foule, tenant à la main un panier où étaient deux pigeons. C’était l’offrande des pauvres. Pauvres aussi étaient les vêtements du couple ; propres sans doute, mais non pas éblouissants de blancheur. Personne ne se détournait pour leur faire place. Cependant, avant qu’ils aient franchi le parvis réservé à Israël, un vieillard se présenta. Avec une insistance très douce, il prit l’enfant des bras de sa Mère étonnée, l’éleva comme pour l’offrir à Dieu, et bénit le Seigneur :

En ce temps-là la Vierge Marie se présenta devant la porte du Temple de Jérusalem, portant Jésus dans ses bras. On eût dit d’une vierge à la candeur de son regard, n’eût été sa tendresse pour son enfant. Joseph, son mari, lui frayait un passage dans la foule, tenant à la main un panier où étaient deux pigeons. C’était l’offrande des pauvres. Pauvres aussi étaient les vêtements du couple ; propres sans doute, mais non pas éblouissants de blancheur. Personne ne se détournait pour leur faire place. Cependant, avant qu’ils aient franchi le parvis réservé à Israël, un vieillard se présenta. Avec une insistance très douce, il prit l’enfant des bras de sa Mère étonnée, l’éleva comme pour l’offrir à Dieu, et bénit le Seigneur :

« Maintenant, ô Maître, tu laisses aller ton serviteur en paix… Mes yeux ont vu ton salut, … lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. »

Il parlait avec une conviction ardente, tournant vers Dieu des yeux baignés de joie, de ce dernier regard qui sonde déjà les splendeurs éternelles.

Deux étrangers l’entendirent. L’un était un rhéteur athénien, appelé par Hérode pour donner des conférences, l’autre un tribun romain, attaché militaire auprès du roi des Juifs.

« Ce vieillard, dit l’Athénien, semble croire que la lumière des nations luira sur les collines de Judée. Ignore-t-il donc, malgré tout ce qu’a fait Hérode pour décrasser son peuple, que depuis cinq siècles la lumière brille sur l’Attique et éclaire toutes les nations ? Faible d’abord, elle a été en grandissant, comme celle du jour, Platon surpassant Anaxagore, et Aristote étendant à toutes les sciences la vision géniale de Platon. Elle jette encore un éclat incomparable du sommet du Parthénon, véritable phare de la pensée et de la beauté.

« Ce temple, assurément, n’est pas mal, ses pierres blanches font bon effet. Il est mieux surtout que la vieille baraque des ancêtres, qu’Hérode a démolie pour s’inspirer de l’architecture des Grecs. Encore ce pylône, qui sert de porte à un sanctuaire où l’on n’entre pas, est-il trop haut pour la bicoque qui se cache derrière lui, et ce cube de maçonnerie tout au bout, plongé dans les ténèbres où il est censé abriter un Dieu invisible, fait pitié à quiconque a vu sur son trône la statue ornée d’or et d’ivoire consacrée par Phidias à notre déesse Athéna.

« Le vieil Hérode, auquel nous avons dressé deux stèles, qui soigne en ce moment aux eaux chaudes de Callirhoé ses démangeaisons cuisantes, a en effet compris où il fallait chercher la lumière. Il a bâti un théâtre où l’on représente nos tragédies ; mais quelle troupe, dieux immortels ! Peut-on seulement jouer les Perses d’Eschyle dans ce désert d’où l’on ne voit pas les flots bleus baigner l’île de Salamine ? Je sais bien, les Juifs sont très fiers de leurs livres, qu’ils disent plus anciens que les nôtres. Depuis qu’ils ont été traduits en grec, les gens d’esprit ont cru y découvrir une certaine allure sauvage qui flatte les goûts blasés. Mais leurs docteurs eux-mêmes, qui les récitent nuit et jour en hochant la tête comme les enfants dans les écoles, n’ont pas grande confiance dans leur valeur persuasive. Du moins ceux d’Égypte prétendent qu’on ne doit pas les prendre à la lettre, mais y voir des allégories qu’ils ont peine à y découvrir et surtout à faire accepter.

« — La gloire, interrompit le Romain, siège à Rome, au Capitole où l’on monte en chantant au son des buccins derrière le char du triomphateur. Hérode est plus puissant et plus riche que le fameux Salomon des Juifs, et cependant il se tient bien bas auprès d’Auguste. C’est tout au plus d’ailleurs s’il a compris la douceur des temps modernes. L’empereur doit se faire prier pour lui permettre de tuer ses enfants. Voilà comment finissent les dynasties juives. Ce vieillard désabusé par les faits, réfugié avant de mourir dans la vieille chimère du Roi d’Israël dominateur des nations, ferait mieux de s’en aller en paix, en saluant les jours meilleurs que la domination romaine inévitable fera luire sur sa patrie, grâce à la providence du Prince de la paix, du vrai Sauveur du monde, l’empereur Auguste, et de Rome éternelle. Le prince est assez bon pour tolérer la religion des Juifs dont tout le monde se moque. Il faut cependant croire qu’elle a du bon, puisqu’il fait offrir chaque jour un sacrifice dans le Temple. Cependant les Juifs feront bien, s’ils ne veulent pas passer pour des barbares arriérés, de lui rendre la politesse et d’associer à leur culte celui de Rome et d’Auguste, comme on a commencé de faire en Asie et même en Grèce.

D’ailleurs ce temple a des airs de forteresse dont il faut se défier. Notre premier soin sera, les laissant sacrifier tout à leur aise, de nous installer dans la tour Antonia — un nom romain — qui le commande. Et s’ils se révoltent, si cet enfant, devenu un grand garçon, essaie de se frotter à nous, qu’il prenne garde. Il y a encore assez d’arbres en Judée pour faire des croix. »

À quelques pas des Scribes, des Pharisiens chuchotaient entre eux : « Avec quelle ignorance ces gentils impurs ont-ils parlé du temple du Seigneur ! Ils n’ont  pas même remarqué que le grand aigle d’or, placé au-dessus de la porte par Hérode pour rendre hommage aux aigles romaines, a disparu, abattu par nos disciples. Le tyran les a faits brûler vifs, mais les martyrs de Dieu seront vengés. Si le sceptre va tomber de Juda, comme vaticine ce soldat profane, c’est donc qu’il est proche le Messie, auquel il est réservé[2] ». Et l’un d’eux s’approchant de Joseph : « D’où êtes-vous, pieux Israélite ? » « Nous habitons Nazareth et nous sommes venus… » — « De Nazareth ! De Nazareth ! Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Le Messie doit sortir de Bethléem, comme nous le dirions à l’Iduméen, peu familier avec nos prophéties, si jamais il nous demande où doit naître le roi d’Israël. Il naîtra de la race de David, c’est un oracle de Dieu. D’ailleurs Dieu ne permettra pas qu’il soit élevé comme un autre enfant. Il le cachera quelque part, sans doute au ciel, et quand il apparaîtra, personne ne saurait qui il est, si Élie, le grand Élie, ne redescendait du ciel pour le manifester à Israël. Un

pas même remarqué que le grand aigle d’or, placé au-dessus de la porte par Hérode pour rendre hommage aux aigles romaines, a disparu, abattu par nos disciples. Le tyran les a faits brûler vifs, mais les martyrs de Dieu seront vengés. Si le sceptre va tomber de Juda, comme vaticine ce soldat profane, c’est donc qu’il est proche le Messie, auquel il est réservé[2] ». Et l’un d’eux s’approchant de Joseph : « D’où êtes-vous, pieux Israélite ? » « Nous habitons Nazareth et nous sommes venus… » — « De Nazareth ! De Nazareth ! Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Le Messie doit sortir de Bethléem, comme nous le dirions à l’Iduméen, peu familier avec nos prophéties, si jamais il nous demande où doit naître le roi d’Israël. Il naîtra de la race de David, c’est un oracle de Dieu. D’ailleurs Dieu ne permettra pas qu’il soit élevé comme un autre enfant. Il le cachera quelque part, sans doute au ciel, et quand il apparaîtra, personne ne saurait qui il est, si Élie, le grand Élie, ne redescendait du ciel pour le manifester à Israël. Un  enfant qu’on rachète pour deux colombes ne peut être le Messie. Ce Siméon, l’orgueil des docteurs ! Il faut qu’il ait perdu l’esprit. Nous allons le rayer du catalogue des Maîtres. »

enfant qu’on rachète pour deux colombes ne peut être le Messie. Ce Siméon, l’orgueil des docteurs ! Il faut qu’il ait perdu l’esprit. Nous allons le rayer du catalogue des Maîtres. »

Siméon avait tout entendu, mais avait gardé le silence. Les paroles des scribes lui furent douloureuses. Comme les vues du saint vieillard s’élevaient au-dessus de la sagesse de son temps ! L’Esprit-Saint, qui se joue des faibles pensées de nos faibles cœurs, qui se sert des contradictions pour nous instruire, le Maître intérieur qui lui avait révélé que l’Enfant Jésus était le Messie, lui accorda de pénétrer plus profondément dans le mystère. Jésus serait la lumière des nations, la gloire d’Israël, le prophète ne songeait pas à rétracter cet oracle. Mais à quelles conditions !

Ce n’était pas, comme le croyait le peuple, et même tant de maîtres, en triomphant : c’était en s’offrant comme victime. Et parce que ce mystère dépasse l’intelligence humaine, la contradiction des gentils et celle des Juifs devaient se perpétuer de bouche en bouche, toujours sur le même thème, avec les modulations différentes des hommes enorgueillis des lumières et de la gloire de leur temps. Alors Siméon dit à Marie : « Voici que ce petit enfant est placé pour la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël, et pour être un signe de contradiction. » Quoi donc, Israël lui-même ne sera pas l’instrument docile de son Messie ? Lui aussi se dressera avec une contradiction encore plus insolente, plus tôt décidée à frapper et à sévir que celle du gentil, méprisant d’abord avec un sourire bientôt changé en un rictus de haine ?

Siméon l’a compris. Mais pourquoi ne garde-t-il pas pour lui ce funeste pressentiment ? Pourquoi adresser déjà à la Vierge Mère encore rayonnante de joie cette parole acérée : « Ton âme sera transpercée d’un glaive » ? C’est que tel est l’esprit du mystère, si on en pénètre le secret.

Que disait l’Écriture ? « Tout premier-né sera saint pour le Seigneur. » Qu’est-ce à dire, sera saint ? L’enfant qui vient de naître est-il donc déjà saint ? Non, c’est le Seigneur seul qui est saint. Sa sainteté, c’est sa perfection infinie, la plénitude en un seul attribut de toute sa puissance, sa sagesse et sa bonté, mais avec un aspect alors redoutable. Dieu est saint, et comme tel ne peut supporter le contact des choses impures, c’est-à-dire de tout ce qui n’est pas lui. Il est saint ; autant dire qu’il est comme un feu qui consume tout ce qui l’approche, à moins qu’on ne participe en quelque sorte à sa sainteté, à moins qu’on ne lui soit consacré. Les premiers nés, comme tous les autres prémices, lui appartiennent, lui sont consacrés. Il ne les rend à leurs parents qu’en échange d’un sacrifice. Et c’est pour cela que Marie et Joseph apportaient deux colombes. Quand ce sang innocent aurait coulé, leur fils leur serait rendu. Telle était la loi sévère instituée par Dieu pour un peuple indocile qui devait être guidé par la crainte ?

Mais puisque Jésus est racheté, nous demandons de nouveau : Pourquoi cette vision du glaive ? Sa mère rassurée jouira donc sans inquiétude de sa tendresse pour Dieu…son enfant, des caresses de celui qui est aussi Fils de Dieu…

Non, jour-là Dieu n’accepte pas l’échange. Les sacrifices de la Loi s’effacent dans la vision du sacrifice suprême. Le Père n’exige pas le sacrifice du Fils dès à présent, mais il faut qu’il soit bien entendu que Jésus est dû à une immolation. Il a dit en entrant dans le monde – « Vous n’avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m’avez donné un corps ; vous n’avez agréé ni holocaustes, ni sacrifice pour le péché. Alors j’ai dit « Me voici je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté.[3] » Ces paroles il les répète en entrant dans le Temple de son Père. Il ne vient point en prince royal, déjà revêtu de la pourpre, pour recevoir une première investiture. Il vient comme consacré à Dieu, ainsi que toutes les autres hosties lui sont consacrées, :« Je me consacre », en se présentant en victime et Dieu a accepté cette parole.

Admirable harmonie ! C’est au moment où il ira pour consommer son sacrifice qu’il dira, priant pour ses disciples : « Père saint… », et déjà ce nom fait pressentir ce qui va suivre, « je me sanctifie », c’est-à-dire « je me consacre moi-même pour eux, afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés en vérité[4]. »

Consacré, il l’était déjà au moment de sa Présentation au Temple, et nous comprenons pourquoi cette consécration présageait le sacrifice, et pourquoi le cœur de Marie, qui devait être percé, fut déjà atteint dans sa joie. Les autres mères savent bien que leurs fils leur échapperont plus tard, lorsque de vagues désirs envahiront leur âme, dont ils garderont le secret. Mais du moins dans leur enfance ils sont bien à elles : rien ne trouble les rêves de bonheur que des craintes incertaines qu’une caresse suffit à dissiper.

Marie est désormais unie au sacrifice de Jésus, parce qu’elle s’est unie à sa consécration. Elle sait, ce que saint Paul dira si bien, que ce sacrifice sera un scandale pour les Juifs, une sottise pour les Gentils. Mais elle sait aussi que la Sagesse et la Vertu de Dieu seront les plus fortes et que Jésus sera malgré tout, pour les hommes de bonne volonté, la lumière des nations, un sujet de gloire pour le véritable Israël. Déjà les Mages s’approchent vers cette lumière, déjà Hérode va inaugurer la persécution. Mais, soit en Égypte, soit à Nazareth, son Jésus sera à elle, et elle plus entièrement à lui par cette seconde acceptation, celle du sacrifice. Et cet abandon à la volonté de Dieu est lui-même une source de joie.

Fr. M.-J. LAGRANGE, O. P.

[1] Luc, 2, 22-38.

[2] Épître aux Hébreux, 10, 5 ss.

[3] Épître aux Hébreux, 10, 5 ss.

[4] S. Jean, 17, 11-19.

1er février 2021

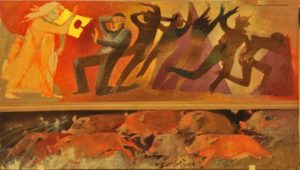

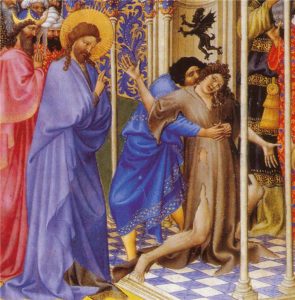

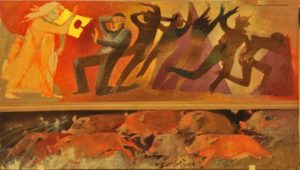

« Sors, esprit impur, de cet homme » (Marc 5, 20).

Enseignement du père Lagrange :

Jésus permet aux démons – qu’ils chassent – d’aller où ils veulent. Et cela tourne à leur confusion. La population craignant de nouveaux dommages fait comprendre à Jésus que sa présence est indésirable. Par bonté, Jésus charge l’homme délivré de publier le bienfait du Seigneur. « La mission de Jésus est de guérir les âmes, dit le P. Lagrange, il ne s’inquiète pas des intérêts temporels. En donnant une permission, il prend la responsabilité, mais comme Dieu lorsqu’il permet aux fléaux d’exercer leurs ravages. C’est un bienfait que de restreindre l’action des démons à cet ordre inférieur ».

(Synopse des quatre évangiles en français d’après la synopse grecque du R.P. M.-J. Lagrange o.p. par le R.P. C. Lavergne o.p. Lecoffre-Gabalda, 1999, p. 94.)

Cet homme aussi fut un apôtre, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. (Marie-Joseph Lagrange o.p. L’Évangile de Jésus Christ, 2017, p. 215.)

Photo crédit : Jean Marie Pirot, Arcabas, né en 1926

Le possédé de Gerasa, Musée d’art sacré contemporain, église saint Hugues de Chartreuse, Isère, prédelle du chœur, 1985.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) Apôtre du Rosaire

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) Apôtre du Rosaire

chair livrée pour la vie du monde » (Jean 6, 48-50).

chair livrée pour la vie du monde » (Jean 6, 48-50). Et ils lapidèrent Étienne qui invoquait Jésus en disant : « Seigneur Jésus, recevez mon esprit », comme Jésus avait dit : « Père, je remets mon esprit entre vos mains » (Luc 23, 46). Il confessait une fois encore la divinité de Jésus auquel il rendait son âme comme au Créateur qui la lui avait donnée, puis il pensa, comme Jésus, à ses bourreaux. Jésus avait dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Étienne plie les genoux et crie d’une voix forte : « Seigneur ne leur imputez pas ce péché ! » et disant ces mots, « il s’endormit ». Il s’endormit ! cette expression si douce convient bien à cette âme si forte.

Et ils lapidèrent Étienne qui invoquait Jésus en disant : « Seigneur Jésus, recevez mon esprit », comme Jésus avait dit : « Père, je remets mon esprit entre vos mains » (Luc 23, 46). Il confessait une fois encore la divinité de Jésus auquel il rendait son âme comme au Créateur qui la lui avait donnée, puis il pensa, comme Jésus, à ses bourreaux. Jésus avait dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23, 34). Étienne plie les genoux et crie d’une voix forte : « Seigneur ne leur imputez pas ce péché ! » et disant ces mots, « il s’endormit ». Il s’endormit ! cette expression si douce convient bien à cette âme si forte. La réponse du Sauveur ramène tout à l’unité. L’œuvre du Père c’est d’envoyer son Fils ; s’associer à cette œuvre, la faire en quelque sorte, c’est croire en son envoyé (cf. 1 Jean 3, 23). […] Mais on peut affirmer que si l’on n’avait pas étudié Paul avec le désir de comparer les doctrines, ce que faisaient les Pères, personne ne verrait ici une allusion à la distinction des œuvres et de la foi, d’autant que les œuvres du verset 28 (« Que devons-nous faire, pour procurer les œuvres de Dieu ? ») ne sont pas les œuvres de la Loi, et si cette distinction n’est pas exprimée, on n’a pas le droit de dire qu’elle est dépassée. En somme, aux Juifs qui le consultent sur les œuvres qu’il leur promet, Jésus demande de croire en lui. C’est la seule chose qu’il exige tellement qu’on peut la dire unique, quoique Jean ne prétende pas assurément laisser de côté d’autres œuvres, comme l’amour du prochain (Marc 9, 23 ; 11, 22 etc.) qui est en somme l’adhésion à Jésus (Matthieu 9, 28 ss.).

La réponse du Sauveur ramène tout à l’unité. L’œuvre du Père c’est d’envoyer son Fils ; s’associer à cette œuvre, la faire en quelque sorte, c’est croire en son envoyé (cf. 1 Jean 3, 23). […] Mais on peut affirmer que si l’on n’avait pas étudié Paul avec le désir de comparer les doctrines, ce que faisaient les Pères, personne ne verrait ici une allusion à la distinction des œuvres et de la foi, d’autant que les œuvres du verset 28 (« Que devons-nous faire, pour procurer les œuvres de Dieu ? ») ne sont pas les œuvres de la Loi, et si cette distinction n’est pas exprimée, on n’a pas le droit de dire qu’elle est dépassée. En somme, aux Juifs qui le consultent sur les œuvres qu’il leur promet, Jésus demande de croire en lui. C’est la seule chose qu’il exige tellement qu’on peut la dire unique, quoique Jean ne prétende pas assurément laisser de côté d’autres œuvres, comme l’amour du prochain (Marc 9, 23 ; 11, 22 etc.) qui est en somme l’adhésion à Jésus (Matthieu 9, 28 ss.). Le père Lagrange commente : – Cependant tous ces prodiges étonnaient les disciples sans les éclairer entièrement. Ils avaient eux-mêmes fait des miracles au nom de Jésus, ils avaient été les instruments de la multiplication des pains, ils l’avaient vu marcher sur les eaux : il avait donc plein pouvoir sur la nature. Mais à quoi aboutiraient tout cela, puisqu’il ne voulait pas se laisser acclamer roi par la foule ? Où donc les menait-il, exigeant d’eux une obéissance dont ils ne pénétraient pas les raisons ? Saint Marc parle d’une stupeur extrême, contenue dans leurs cœurs. On touchait à une heure critique. (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, Paris, 2017.)

Le père Lagrange commente : – Cependant tous ces prodiges étonnaient les disciples sans les éclairer entièrement. Ils avaient eux-mêmes fait des miracles au nom de Jésus, ils avaient été les instruments de la multiplication des pains, ils l’avaient vu marcher sur les eaux : il avait donc plein pouvoir sur la nature. Mais à quoi aboutiraient tout cela, puisqu’il ne voulait pas se laisser acclamer roi par la foule ? Où donc les menait-il, exigeant d’eux une obéissance dont ils ne pénétraient pas les raisons ? Saint Marc parle d’une stupeur extrême, contenue dans leurs cœurs. On touchait à une heure critique. (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège-Lethielleux, Paris, 2017.)

En ce jour-anniversaire, nous unissons notre prière à celle de Fr. Manuel Rivero o.p. au cours de la messe célébrée aux intentions des amis de l’association, de celles qui sont confiées à l’intercession du P. Lagrange dont la foi était rayonnante. Le P. Lagrange a voué son existence à la recherche de la vérité dans les Écritures. Que l’Église reconnaisse bientôt publiquement la sainteté de sa vie et l’héroïcité de ses vertus. Le P. Lagrange reste aujourd’hui, une référence et un exemple, quatre-vingt-trois ans après sa mort.

En ce jour-anniversaire, nous unissons notre prière à celle de Fr. Manuel Rivero o.p. au cours de la messe célébrée aux intentions des amis de l’association, de celles qui sont confiées à l’intercession du P. Lagrange dont la foi était rayonnante. Le P. Lagrange a voué son existence à la recherche de la vérité dans les Écritures. Que l’Église reconnaisse bientôt publiquement la sainteté de sa vie et l’héroïcité de ses vertus. Le P. Lagrange reste aujourd’hui, une référence et un exemple, quatre-vingt-trois ans après sa mort. L’évangéliste qui seul a raconté la mission des soixante-douze disciples est aussi le seul qui ait fait une part aussi large à de simples disciples comme témoins de la résurrection. D’ailleurs ils auront hâte d’en référer aux Apôtres. Le récit est simple, et bien propre à produire la conviction ; les sentiments ne sont point décrits mais sortent avec un naturel exquis de l’âme affligée puis radieuse des disciples. Ce chemin d’Emmaüs rappellerait les bords de l’Illisos, si l’on pouvait comparer les agréables conversations, ou même les suggestions profondes de Socrate, à une si touchante manifestation du Sauveur du Monde.

L’évangéliste qui seul a raconté la mission des soixante-douze disciples est aussi le seul qui ait fait une part aussi large à de simples disciples comme témoins de la résurrection. D’ailleurs ils auront hâte d’en référer aux Apôtres. Le récit est simple, et bien propre à produire la conviction ; les sentiments ne sont point décrits mais sortent avec un naturel exquis de l’âme affligée puis radieuse des disciples. Ce chemin d’Emmaüs rappellerait les bords de l’Illisos, si l’on pouvait comparer les agréables conversations, ou même les suggestions profondes de Socrate, à une si touchante manifestation du Sauveur du Monde. La philosophie, la poésie, les arts étaient la part d’Athènes. Alexandrie avait cultivé l’érudition et les sciences naturelles, inaugurées par Aristote. Rome faisait la conquête du monde méditerranéen et savait déjà l’administrer ; elle posait les fondements d’un droit universel grâce à la philosophie grecque. Jésus est étranger à tout cela.

La philosophie, la poésie, les arts étaient la part d’Athènes. Alexandrie avait cultivé l’érudition et les sciences naturelles, inaugurées par Aristote. Rome faisait la conquête du monde méditerranéen et savait déjà l’administrer ; elle posait les fondements d’un droit universel grâce à la philosophie grecque. Jésus est étranger à tout cela. Le silence du Samedi saint

Le silence du Samedi saint Mon Dieu pardonnez-moi mes péchés, faites-moi la grâce de ne plus vous offenser !

Mon Dieu pardonnez-moi mes péchés, faites-moi la grâce de ne plus vous offenser !